He wasn’t filming for broadcast, Mum.” “Oh, can you imagine?”

Un abbonamento che cambia il tuo modo di guardare le Serie Tv

Con così tante piattaforme e poco tempo a disposizione, scegliere cosa vedere è diventato complicato. Noi vogliamo aiutarti ad andare a colpo sicuro.

Arriva Hall of Series Discover, il nostro nuovo servizio pensato per chi vuole scoprire le serie perfette i propri gusti, senza perdersi in infinite ricerche. Ogni settimana riceverai direttamente sulla tua email guide e storie che non troverai altrove:

- ✓ Articoli esclusivi su serie nascoste e poco conosciute in Italia

- ✓ Pagelle e guide settimanali sulle serie tv attualmente in onda

- ✓ Classifiche mensili sulle migliori serie tv e i migliori film del mese

- ✓ Consigli di visione personalizzati e curati dalla nostra redazione (e non un altro algoritmo)

- ✓ Zero pubblicità su tutto il sito

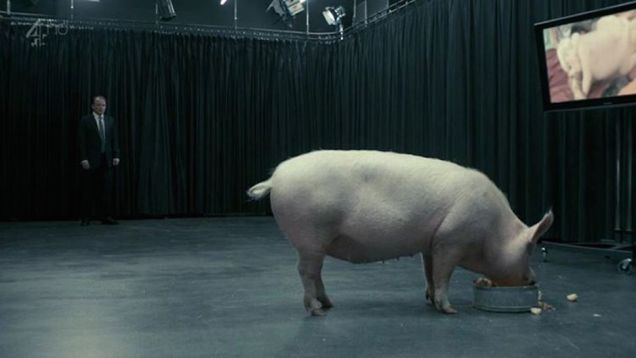

Astuta mossa di marketing o autocritica intelligente? Con il secondo episodio della sesta stagione di Black Mirror, Netflix sembra puntare il dito contro se stessa e, in special modo, contro la bufera mediatica scatenata dalla miniserie Dahmer. L’attrazione per le serie e docuserie sul serial killer di turno affonda le proprie oscure radici in uno scompartimento dell’animo umano. Lo stesso che ci fa soffermare sulle cattive notizie, che ci fa indugiare più su un articolo di cronaca nera che su una lieta notizia. I progetti true crime sono, in questo senso, manifestazione fisica di quelle oscure attrattive ed è proprio per la loro ambiguità che si trovano spesso al centro di polemiche e discussioni.

Con Dahmer – miniserie creata da Ryan Murphy e incentrata sul cannibale di Milwaukee – il confine tra innocente interesse e attrazione malsana è stato nettamente superato. Soprattutto sui social media è scoppiata una vera e propria “febbre” per Dahmer, confondendo la persona reale dal suo interprete Evan Peters. Un’onda mediatica dalla quale Netflix ha dovuto prendere le distanze. “Lock Henry” ci appare, allora, come un’ulteriore dichiarazione d’intenti dal sapore sia autoreferenziale sia universalmente critico. Facendo, infatti, riferimento a quella insana attrazione della quale siamo tutti, chi più chi meno, affetti.

ATTENZIONE! La recensione del secondo episodio di Black Mirror potrebbe contenere SPOILER.

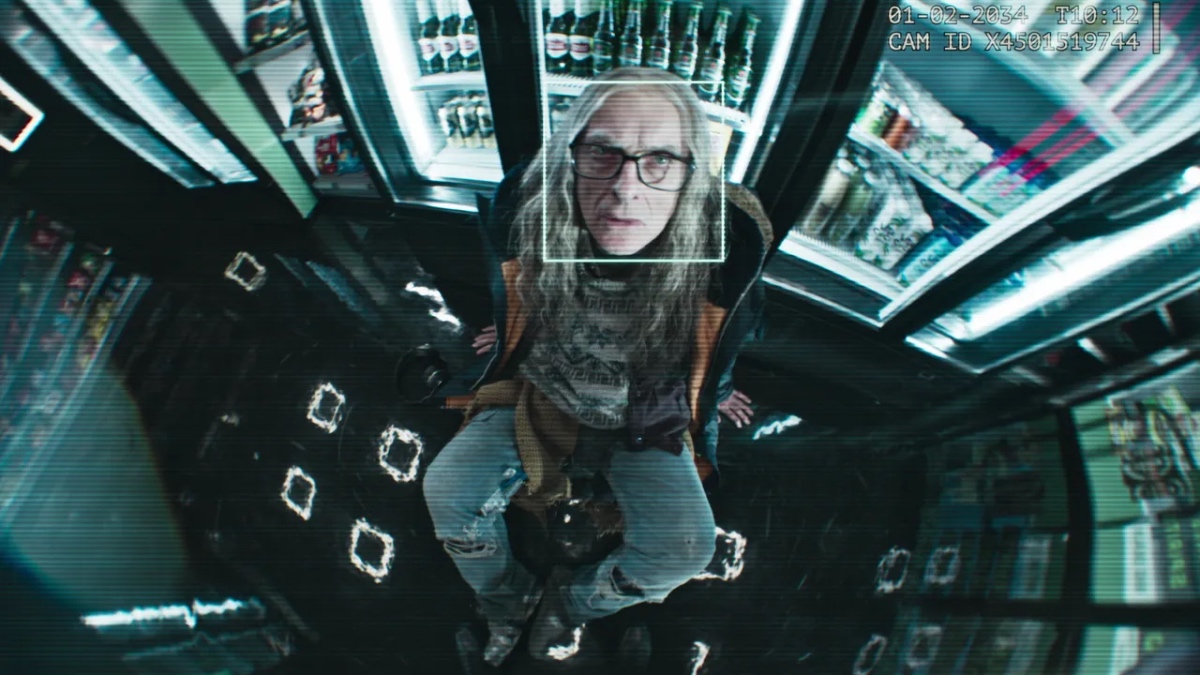

Davis (Samuel Blenkin) e Pia (Myha’la Herrold) sono una coppia, in viaggio in Scozia per girare un documentario su un collezionista di uova rare. Durante il viaggio decidono di fermarsi nella cittadina dove Davis è nato e cresciuto, teatro di terribili eventi accaduti molti anni prima. Negli anni Novanta, infatti, lo squilibrato Iain Aider, residente del posto, dopo aver ucciso e torturato diverse persone nel suo bunker, viene infine fermato proprio dal padre di Davis, al tempo poliziotto locale. Su insistenza di Pia, i due rimangono nel paesino, accantonando l’idea del documentario in favore di un true crime dedicato al serial killer. Seppur all’inizio restio a cambiare il progetto, Davis decide di accontentare la curiosità morbosa di Pia, desideroso più che altro di rendere giustizia alla memoria del padre.

Se quindi per Davis occuparsi del caso di Aider presenta anche un risvolto personale, per Pia si tratta soltanto di ossessione e desiderio di fama. Ma come vuole il detto “tanto va la gatta al lardo…”, così anche la curiosità dei due cineasti in erba si scontra con una verità molto più oscura di quanto potessero immaginare. Dietro i terribili omicidi, infatti, Aider non agiva da solo ma insieme ai genitori di Davis, sociopatici assassini che vivevano le torture come giochi di ruolo a sfondo sessuale.

“Loch Henry” è probabilmente la puntata più moralistica dell’intero blocco, il cui messaggio è così sottile da non venire compreso subito. Mentre seguiamo Davis e Pia dare forma al loro progetto, percepiamo che qualcosa di spiacevole è proprio dietro l’angolo ma non ne siamo mai pienamente coinvolti. Il problema, nel caso di “Loch Henry” è l’assenza di una narrazione rapida e di un cast accattivante. I protagonisti non trasmettono alcun carisma e ciò inficia moltissimo sul risultato finale di un episodio che può davvero venire apprezzato solo dopo una seconda visione. Priva, infatti, di quella componente puramente alla Black Mirror, la puntata finisce dritta dritta tra le fauci del pubblico pronto a sparare giudizi.

A ben vedere, invece, “Lock Henry” nasconde una sottotrama per nulla banale, pur discostandosi di molto dall’aura alla quale siamo soliti associare Black Mirror.

Lungo tutta la puntata sono disseminati indizi sul colpo di scena rivelato nel finale. Proprio come una vera storia crime. Janet e Kenny, i genitori di Davis, vivono la loro fantasia di violenza perché ossessionati da una serie tv che parla a sua volta di crimini e violenza. Il fatto stesso che si riprendano durante le sessioni di tortura è indice, non solo di una certa perversione, ma anche dell’egocentrica volontà di creare loro stessi una serie di cui essere protagonisti. Una volontà che ritorna nel presente sia quando Janet approva senza riserve che il figlio inizi le riprese, sia quando prima di uccidersi non si pente affatto delle proprie azioni ma anzi se ne prende il merito.

L’archivio di videocassette è un trofeo ambulante che Janet non tenta di nascondere in alcun modo. Sta là in bella vista, solo in attesa di essere rispolverato. D’altronde, quando si riferisce a Iain, la donna non lo chiama mai psicopatico, assassino o con altri epiteti del genere ma piuttosto “stupido”. Perché? Perché si era appunto fatto scoprire. Questo, in aggiunta alla morte “televisiva” della principessa Diana ha definitivamente interrotto il momento di celebrità dei due coniugi. Nel finale, però, qualcosa va storto e Black Mirror perde l’occasione di poter davvero rischiare molto di più. C’è una direzione, infatti, che questa sesta stagione ha deciso di intraprendere che collide con la natura stessa della serie tv Netflix: quella del buonismo.

Tale strada, già percepibile nella prima puntata ma palese in questa seconda come più avanti, stona con la morale cinica di cui Black Mirror si è sempre fatta promotrice. Le storie della serie tv antologica hanno sempre puntato alla disfatta brutale e completa dei protagonisti, ai vizi umani puniti e alla rappresentazione di un mondo in rovina. Questo è ciò che ci ha fatto sempre tanta paura.