Un abbonamento che cambia il tuo modo di guardare le Serie Tv

Con così tante piattaforme e poco tempo a disposizione, scegliere cosa vedere è diventato complicato. Noi vogliamo aiutarti ad andare a colpo sicuro.

Arriva Hall of Series Discover, il nostro nuovo servizio pensato per chi vuole scoprire le serie perfette i propri gusti, senza perdersi in infinite ricerche. Ogni settimana riceverai direttamente sulla tua email guide e storie che non troverai altrove:

- ✓ Articoli esclusivi su serie nascoste e poco conosciute in Italia

- ✓ Pagelle e guide settimanali sulle serie tv attualmente in onda

- ✓ Classifiche mensili sulle migliori serie tv e i migliori film del mese

- ✓ Consigli di visione personalizzati e curati dalla nostra redazione (e non un altro algoritmo)

- ✓ Zero pubblicità su tutto il sito

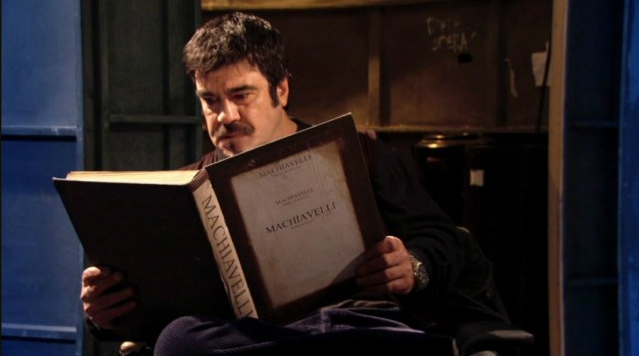

Quando penso a Renè Ferretti, inimitabile protagonista di Boris, mi torna sempre in mente quando I Cani esaltavano le velleità come quelle che “ti aiutano a campare quando mancano sei giorni all’analista”. Ferretti dall’analista non ci è mai andato – almeno da quel che sappiamo dalla storia – perché il suo strizzacervelli lo segue già di continuo su ogni set. Solo che è piccolo, rosso e silenzioso. Nuota in un’ampolla d’acqua e si chiama Boris. E già l’anno scorso avevamo immaginato in questa lettera un ipotetico discorso del regista al suo pesciolino rosso, nonché migliore amico.

Boris ci ha regalato un gran numero di personaggi straordinari. Duccio è senza dubbio tra i migliori. Ma è Renè Ferretti il vero cuore della serie.

Il perno sul quale si avvitano i più grandi insegnamenti della fuoriserie italiana. Le radici della sua polemica sociale. Una polemica ramificata di cui potremmo discutere per ore, se solo non avessimo bisogno dello stesso tempo per analizzare un personaggio tanto accuratamente sfaccettato come il regista de Gli Occhi del Cuore.

E farlo in modo coerente e lineare non è cosa facile, poiché è il personaggio stesso a non presentarsi come tale. Ma è anche ciò che fa di lui un autentico capolavoro di realismo in termini di caratterizzazione del personaggio. Renè Feretti infatti, non nasce per essere un grande regista. Non è il Roberto Saviano della tv, anche se a Milano hanno un’idea diversa di cosa sia “zeniale”. Ma non è un artista da quattro soldi. Tutt’al più uno che ha dovuto vendersi alle porcherie di questo valore per campare in un ambiente in cui la “qualità” ha perso il suo da molto tempo.

Capire questo non è difficile. D’altronde lo vediamo girare scene fuori fuoco e con luce smarmellata tanto quanto lo vediamo regalarci perle come La Formica Rossa.

Ma quello che Boris è riuscita a raccontare davvero di Renè attraverso un percorso sapientemente costruito non è tanto il suo set di qualità e mancanze, ma la tragicità di un personaggio tristemente realistico. La tragicità di ciò che rappresenta colui che si ritrova schiacciato tra incudine e martello. Laddove l’incudine rappresenta quel bagaglio di sogni, speranze e velleità artistiche mai soddisfatte in cui trovare un ristoro temporaneo. E il martello, invece, la forza dirompente e compulsiva di un sistema malato e corrotto come quello della televisione.

Nel mezzo c’è lui, Renato Ferretti, nato a Fiano Romano. Diventato Renè, regista per la televisione, cavalcando con l’amarezza che solo un grande interprete come Francesco Pannofino poteva trasmettere, un destriero chiamato compromesso. Perché più che di macchine da presa e scene da girare è di compromessi che è stata fatta la sua carriera, come forse quella di tanti altri che, come lui, si sono dovuti scontrare con un mondo che ha deciso di lasciarsi alle spalle arte e qualità per farsi industria nel più cinico significato del termine.

E una volta diventato ciò, sono solo dati e profitto a contare. Numeri che con la creazione di una storia hanno ben poco da condividere. Ma che sono alla base della vita stessa di quella storia. Renè lo sa bene. Come lo sa Duccio e ancor meglio Lopez. Ma a differenza loro, che hanno deciso rispettivamente di non combatterli e cavalcarli senza pensarci troppo su, Renè ha conservato quelle velleità che non gli permettono di tagliare subito il cordone ombelicale con il sogno di quello che avrebbe voluto diventare.

Proprio in queto modo Renè diventa non solo perno delle polemiche sociali di Boris ma anche fulcro della sua personale lotta alla stessa m***a cui Renè stesso si arrende durante la puntata finale.

È singolare infatti come Renè si faccia portavoce di una tristissima presa di coscienza che è diventata però citazione cult (Viva la m***a!), mentre Boris in sé rappresenti esattamente il contrario delle opere del regista. Perché questa serie è la prova tangibile che un’altra televisione È possibile. Che magari non lo sarà in forma mainstream e resterà confinata a un affezionato pubblico di nicchia. Ma che è possibile. Boris è la prova che la qualità in televisione può esistere. E il fatto che decida di far dire al suo protagonista esattamente il contrario è una sopraffina opera di psicologia inversa.

Solo un’ulteriore finezza applicata al più versatile dei suoi personaggi. Uno che è riuscito in tre stagioni a rappresentare quasi tutti gli archetipi di artista italiano. Perché Renè è stato quello che ci crede: il regista fiero della propria opera e del suo successo che dimentica la sua reale essenza fintanto che dieci milioni di italiani dicono che va bene così. È stato poi quello consapevole della deriva del prodotto che ha però continuato a fare il suo lavoro per pagare il mutuo. È stato l’artista che, preso da coscienza s’è vergognato di un premio ricevuto. Ma anche quello troppo stanco per stare a sentire i consigli di chi ha lavorato solo con pazzi visionari americani.

Renè si è vergognato di Caprera, di Libeccio, de La Bambina e il Capitano, così come de Gli Occhi del Cuore e di tutte le altre “porcherie” girate solo perché la maggior parte del pubblico italiano ha dei pessimi gusti televisivi. Ma è stato anche quello che il sistema malato e corrotto ha saputo cavalcarlo come meglio ha potuto. Imparando e sfruttando ciò che ne deriva.

Perché prima ancora che Medical Dimension gli restituisse un barlume di speranza, era lui, proprio il Renè che si vergognava della sua stessa spazzatura, a insegnare a Orlando Serpentieri come stare in quel mondo al di fuori del teatro. Dove le facce a c***o di cane viaggiano su un livello poetico decisamente diverso da quello del Macbeth.

Renè Ferretti ha rappresentato in Boris un perfetto caleidoscopio di luci e ombre di chi ha dovuto imparare a convivere con un sistema sporcandosi le mani quando necessario. Di chi aveva capito inconsciamente già da molto tempo l’irreversibilità della direzione in cui questo viaggia comportandosi però come chi conserva fino alla fine la speranza che non debba poi essere necessariamente così. Che le eccezioni esistano. Anche per chi come lui è bravo, è paraculo, “sa perfino girare”, ma non si è mai preoccupato troppo della politica. Perché in fondo voleva solo fare il regista.

E forse è per questo che Renè rappresenta davvero la più tragica e romantica parabola di Boris: il sogno disilluso dell’artista. Più drammatica della disillusione di Alessandro, che è tale perché figlio di una generazione che ha smesso di sognare, ma giovane abbastanza da sperare in un cambio di rotta. Renè rappresenta l’irreversibilità del suo percorso, andato così per colpe a metà strada tra quel sistema che lo ha intrappolato e la sua incapacità di liberarsene.

Ed è diventato così essenza di un limbo dal colore grigio in cui la sua vita scorre con un certo attrito tra le necessità quotidiane di un uomo che deve sbarcare il lunario e i sogni di un artista che sembrano più refrattari all’oblio di quanto non sembrino quelli di un pragmatico qualunque.

Una condizione che, vista da fuori, dà una sensazione di soffocamento. Eppure che ha dalla sua parte la capacità di fornire a chi ci vive dentro l’abilità di sapersi adattare alla vita. Persino alle sue peggiori pieghe. Trovando sempre (o quasi) un’alternativa, una via di fuga per restare a galla.

È così che tra impegno, un po’ di ingegno, un certo forzar la mano e qualche aiuto da un vecchio amico, Renè si dimena tra un improvviso viaggio in barca, una fulminea scrittura de Gli Occhi del Cuore 3 e sei mesi nel Parco Nazionale d’Abruzzo a contare Lecci. Perché quelli come Renè, che hanno imparato a mettere da parte se stessi per reinventarsi e giocare a scacchi e compromessi con chi si crede più furbo di loro, sanno come restare a galla. Sanno accontentarsi, aspettare e, nel caso, tornare.

Magari meglio di prima, o magari nella stessa condizione. Di certo sempre divisi tra lo stesso incudine e lo stesso martello. A lasciare che siano le loro vecchie, inseparabili velleità ad attutire i colpi.