- ✓ Zero pubblicità su tutto il sito

- ✓ Articoli esclusivi e approfonditi

- ✓ Consigli di visione personalizzati

È una storia accattivante. Ben recitata, ben girata. Un’escalation di avvenimenti che ha saputo tenerci col fiato sospeso per anni. Ci ha portati a stare dalla parte del “cattivo”, a fare il tifo per lui anche a scapito dei “buoni”. Breaking Bad l’abbiamo amata alla follia perché ha saputo sovvertire il normale ordine delle cose. Ci ha scavato dentro scoprendo quel mostro che si nasconde potenzialmente in ognuno di noi mostrandoci l’ascesa di Heisenberg. E ci si è infiltrata sotto la pelle attraverso il dolore di Jesse. I tecnicismi menzionati sono tutti ottime ragioni alla base del successo di Breaking Bad. Ma è il caleidoscopio di emozioni in cui ci ha risucchiati la chiave della sua immortalità.

Un caleidoscopio emotivo in cui abbiamo rivisto in ogni sentimento un angolo recondito della nostra anima che forse neanche sapevamo di avere. O che forse non abbiamo ancora scoperto.

E se Walter White rappresenta quel lato oscuro della natura umana che potrebbe celarsi in ognuno di noi, Jesse Pinkman ne sostanzia la più fragile. Ci sono stati tanti momenti in cui abbiamo provato una profonda tenerezza per Jesse. In altri la rabbia e la pena che si prova per un ragazzo ancora immaturo. E in altri ancora la sensazione di star seduti accanto a lui sul baratro della sua vita. I più significativi potrebbero essere quelli visti nelle puntate iniziali della quarta stagione che culminano in Open House (4×03).

La diretta conseguenza di un evento non ordinario (l’assassinio di Gale Boetticher) che sfocia in una sequela di eventi di inquietante realismo. Il tragico evento del terzo finale di stagione è un solo un catalizzatore per Jesse Pinkman. La profonda solitudine che ne emerge è in realtà una gabbia contro cui Jesse ha lottato inconsapevolmente fin dall’inizio di questa storia. Forse anche da prima. E gli eventi visti in questi episodi disegnano solo i contorni più amari della sua presa di coscienza.

Da un punto di vista umano ci sono tanti capitoli bui nella storia di Breaking Bad. Molti di questi forse troppo lontani dalla nostra realtà di comuni mortali. Ma Open House è un’altra storia.

È la sublimazione della solitudine di Jesse Pinkman. La stessa che molti di noi avranno provato almeno una volta nella vita. Come tutto ciò che Breaking Bad ha voluto raccontare, anche il mostro della sua solitudine sfrutta un’escalation come espediente narrativo. Partendo dalle nuove casse supersoniche appena comprate. Da un pomeriggio tra amici trascorso senza impegno. Da qualche riga in compagnia. Per finire al disastro che sarà la sua casa per giorni. D’altronde quando la musica tace e agli altri inizia a scendere la botta, tutto ciò che Jesse riesce a dire esprime perfettamente il suo stato d’animo:

Damn, it’s quite…

Ha inizio la fase in cui il silenzio diventa un nemico da evitare a tutti i costi. Sintomo di un disagio difficile da confrontare. È da quel momento, dalla proposta di portare in quel soggiorno ciò di cui quella casa ha bisogno, che ha inizio il caos. Un caos volontario, creato, autoimposto. Sublimazione di quella solitudine insostenibile. Compensazione spasmodica e ossessiva della stessa. E così Jesse viene risucchiato in un vortice psichedelico di droga, musica assordante e persone che ballano caoticamente attorno a lui. Una folla in mezzo alla quale Jesse resta, ancora nonostante tutto, inesorabilmente solo.

È la debolezza dell’essere umano. Dell’essere solo. L’incapacità di sopportare l’assordante volume dei pensieri che circolano nella testa. E l’ancor più assordante silenzio della solitudine attorno.

Ma è anche il momento in cui lascia alla metanfetamina il compito di sostituirsi alla forza interiore, all’autocontrollo che dà la spinta di voltare pagina, andare avanti e ricostruire. Quando quella forza perde la battaglia contro l’urlo logorante dei pensieri e il peso insostenibile del senso di colpa, in quel cristallo c’è la risposta. Una risposta che annebbia i pensieri mentre la musica fa il resto. Li comprime senza sopprimerli. È l’inganno di quella forma di compensazione. Non mette a tacere la coscienza, tantomeno il dolore. Regala semplicemente una tregua, la vana sensazione che quel dolore sia sparito.

Jesse ne è fin troppo consapevole. E infatti fa richieste precise ai suoi amici. Che il party continui a oltranza. A quel paese la pulizie, che la casa venga rivoltata dal fondo. Che non ci sia quel silenzio insostenibile che lascia indisturbate le voci della coscienza nella propria testa. Farsi martellare l’anima fino a sputarla fuori quando i decibel ti sfondano le orecchie e i cristalli spengono ogni area sensibile è una strada molto più sicura per Jesse.

È la parabola del massacro mentale come arma per combattere la paura di restare soli quella raccontata in questi episodi.

Quella che non si può raccontare facilmente a parole ma che è perfettamente sintetizzata nell’urlo liberatorio di Jesse durante la sua corsa solitaria su un kart. La stessa che avrebbe voluto fare con Walter. L’unico essere umano con cui, nel bene e nel male, Jesse intravede ancora una parvenza di connessione che vada oltre la volontà di distruggersi insieme durante un droga party.

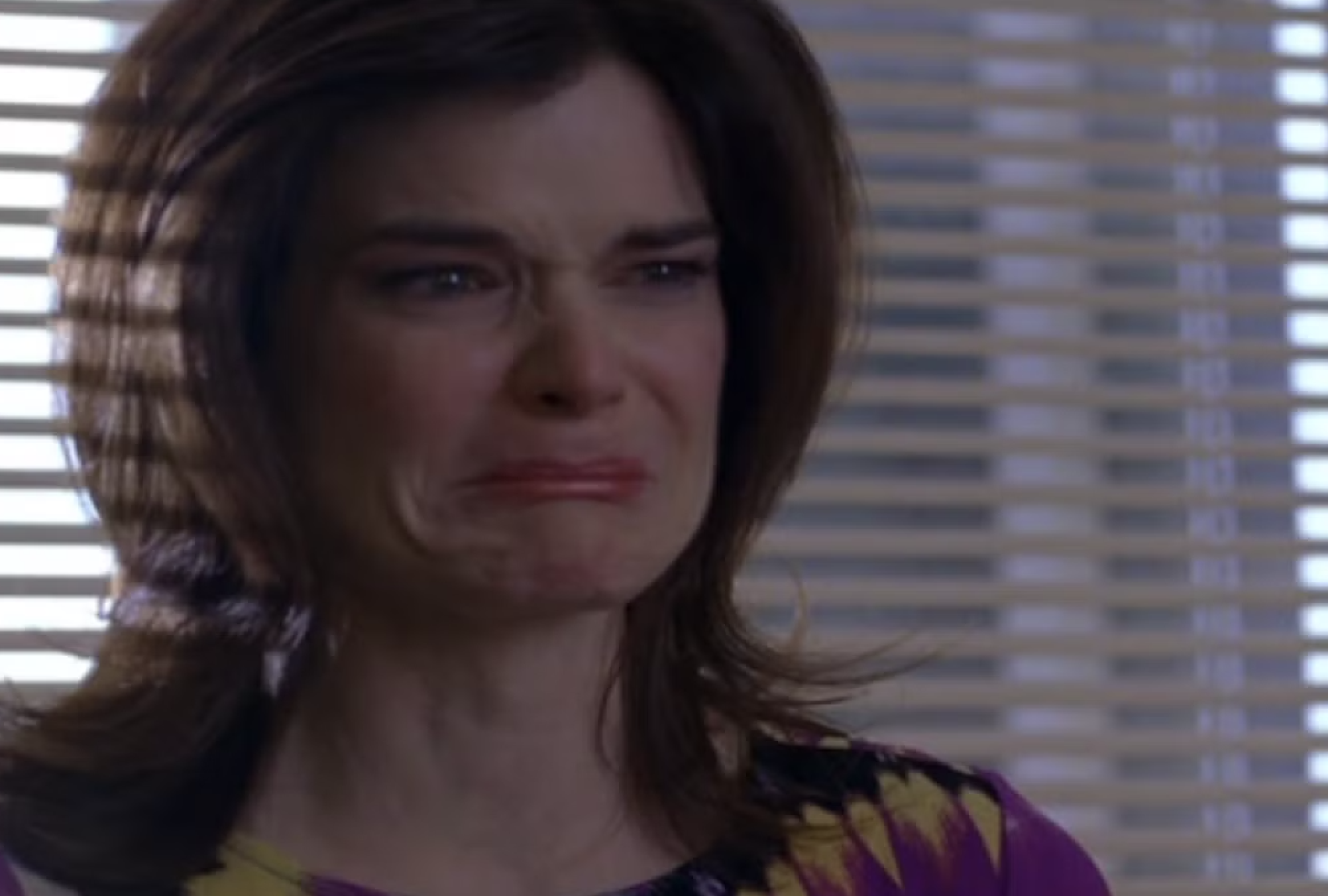

Gli occhi di Jesse, pieni di speranza, simili quelli di un bambino, quando chiede a Walt di fare qualcosa assieme dopo lavoro, raccontano tutto del suo tentativo di scappare dalla propria pena. La tenerezza di un uomo che prova ad aggrapparsi a una salvezza di cui ancora non riesce a vedere contorni e fattezze. La fermezza dello sguardo di Walter nel respingere il suo invito è l’espressione di un egoismo che abbiamo appena iniziato a conoscere in questa fase di Breaking Bad.

È da quella mancanza di condivisione di Walt che nasce il fallimento dei parziali tentativi di Jesse di sfuggire al massacro mentale innescato per se stesso.

Alla delusione delle sue speranze non resta che tornare lì, in quel caos che anestetizza il suo spirito. If I had a heart che accompagna il suo ritorno a casa ci dà la sensazione di camminare fianco a fianco con Jesse lungo la strada di una solitudine che ha tormentato chiunque abbia provato quella necessità almeno una volta nella vita. Quella di coprire la voce dei propri pensieri a scapito della propria lucidità. Tutto ciò pur di avere una tregua, seppur breve e pagata a caro prezzo, dal proprio dolore.

In Open House lo abbiamo visto arrendersi dinanzi all’incapacità di sostenere quel silenzio. In El Camino lo vediamo ripetere ancora una volta quella frase, “It’s quite”. Ma con un sentimento diverso. Al massacro mentale stavolta Jesse ha scelto il massacro di tutto ciò che si frapponeva tra lui e una nuova vita. Sì, c’è ancora silenzio, anche in Alaska, anche in questa nuova vita. Ma stavolta possiamo sperare che la solitudine rappresenti per Jessi un nemico con cui far pace, un compagno dal quale imparare. Forse la paura di restar soli, e il fatto di esserlo davvero o meno, non abbandona mai certe persone. Ma può farlo il sentimento di sconfitta, la voglia di gettar la spugna. E si può far spazio a una rinnovata volontà di lottare.

Se è stato possibile per Jesse, forse, può esserlo per chiunque altro.