Un abbonamento che cambia il tuo modo di guardare le Serie Tv

Con così tante piattaforme e poco tempo a disposizione, scegliere cosa vedere è diventato complicato. Noi vogliamo aiutarti ad andare a colpo sicuro.

Arriva Hall of Series Discover, il nostro nuovo servizio pensato per chi vuole scoprire le serie perfette i propri gusti, senza perdersi in infinite ricerche. Ogni settimana riceverai direttamente sulla tua email guide e storie che non troverai altrove:

- ✓ Articoli esclusivi su serie nascoste e poco conosciute in Italia

- ✓ Pagelle e guide settimanali sulle serie tv attualmente in onda

- ✓ Classifiche mensili sulle migliori serie tv e i migliori film del mese

- ✓ Consigli di visione personalizzati e curati dalla nostra redazione (e non un altro algoritmo)

- ✓ Zero pubblicità su tutto il sito

Scorsese torna nelle sale cinematografiche con una tiepida accoglienza, forse vittima dello scetticismo di chi dopo qualche film non pienamente riuscito si ferma al pregiudizio di 3 ore e mezzo di film. Eppure, Killers of the Flower Moon, co-scritta dal regista e con un cast che non può fare a meno dei suoi prediletti, alla fine piace. Insomma, dopo il kolossal The Irishman, uscito su Netflix nel 2019, il regista ci riprova con un lungometraggio che ha tanto da raccontare e che grazie a una buona trasposizione filmica intrattiene senza annoiare.

L’accento si pone su una realtà storica non troppo conosciuta ma che di fatto non solo mi ha conquistata toccando in modo aggressivo la mia curiosità, ma ha riportato alla luce un nuovo racconto che pur romanzando tenta comunque di informarci, costruendosi sulle solide fondamenta dell’intrattenimento cinematografico.

La storia degli Osage raccontata da Scorsese

Killers of the Flower Moon si apre come un racconto romanzato, evolve come un film alla Scorsese e termina con un siparietto che se avesse avuto una palette pastello e colori primari sarebbe potuta tranquillamente appartenere a Wes Anderson (qui trovi la nostra recensione del suo ultimo film). Facciamo subito la conoscenza degli Osage, un popolo di nativi americani che, costretti dal governo durante la seconda metà del XIX secolo, raggiunsero l’Oklahoma, trovando con non poca difficoltà una sorta di stabilità. Mai scelta si sarebbe rivelata più fortuita, perché proprio quelle terre nascondevano un bottino d’oro, riserve di petrolio che li resero ricchissimi.

Fortunati, ho pensato subito. Prima di rendermi conto che non ci sarebbe stata nessuna storia se le cose fossero andate in quel modo. Dunque Scorsese imbastisce il suo racconto, un po’ storico, un po’ romanzato, tratto dal libro di David Grann, Gli Assassini della Terra Rossa e ci spiega che gli Osage non potevano decidere in autonomia cosa fare del loro denaro ma erano affidati a una sorta di “tutor”, che approvava o meno le spese. Il film si svolge dunque durante il cosiddetto Regno del Terrore, attorno agli anni ‘20 del XX secolo, quando molti di loro vennero assassinati brutalmente.

Idolatrare un criminale per affossarlo

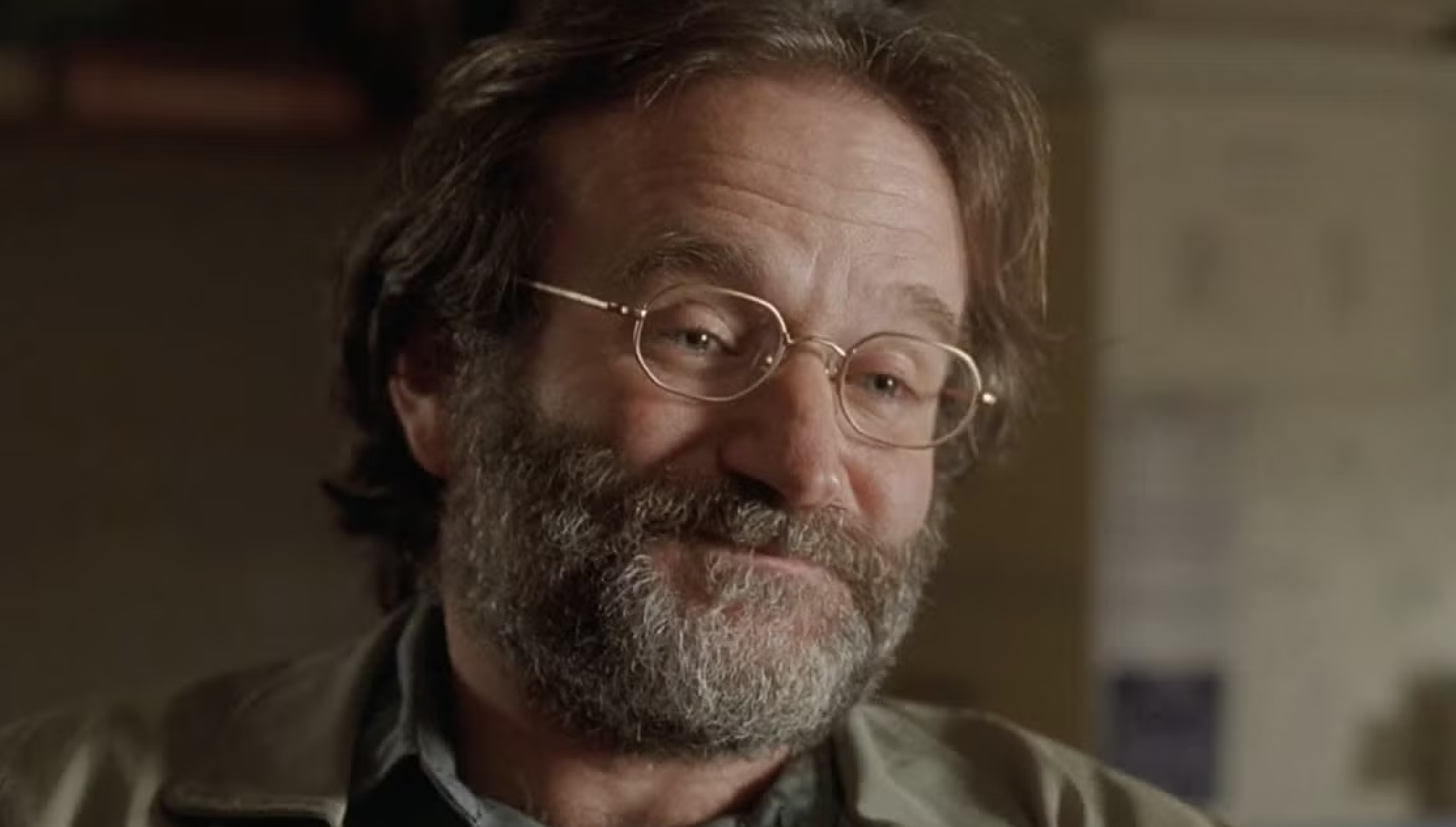

Lungometraggio con script a quattro mani, quelle di Scorsese e lo sceneggiatore Eric Roth, il film segue uno sviluppo che vuole ingannare lo spettatore, non ostentando tre punti di vista differenti che però finiscono per convergere in una verità che capiamo durante le lunghe 3 ore e mezzo. Conosciamo subito Ernest Burkhart (un superlativo Leonardo DiCaprio), un giovane che dopo la leva militare raggiunge lo zio in Oklaoma. Egli altri non è che William Hale (il preferito di Scorsese, Robert De Niro), un uomo che da anni conduce un gioco meschino innalzandosi a beniamino degli Osage. La storia di questi due personaggi si fonde con quella di Molly, una nativa benestante, che cade vittima dell’ennesimo raggiro.

Scorsese lo fa di nuovo, prende dei criminali e ci costruisce sopra un’epopea che tende purtroppo all’empatia. Proprio come Jordan Belfort, in The Wolf of Wall Street, anche Ernest esercita sul pubblico il suo fascino, ipnotizzandolo e rendendolo incapace, almeno per la prima ora e mezza, di rendersi conto che il cattivo è proprio lui. Mente, quella di William, e braccio, quella del nipote, si uniscono in uno spietato complotto che porta allo sterminio brutale di diverse persone.

La geniale costruzione narrativa di Killers of the Flower Moon

Quel che ho maggiormente apprezzato in questa opera è proprio la costruzione filmica e in particolare la caratterizzazione dei personaggi. Scorsese non ci presenta un film che ci parla di 3 criminali che per soldi compiono azioni atroci, ma pone l’attenzione sulle vittime, quasi portandoci a non domandarci per la prima parte di film su chi sia il colpevole, come se quella fosse la normalità delle cose.

Il regista ci mette di fronte i fatti, portandoci a realizzare quel che sta succedendo e a sviluppare un nostro pensiero, condannando silenziosamente il trio del terrore, ma lasciando allo spettatore la capacità di intendere, che mai come in questo caso si manifesta quasi in maniera naturale. Scorsese torna con una pellicola prepotente, un po’ a voler dimostrare ai cineasti che il cinema storico lo sa fare solo lui, e anche se non mi trovo pianamente d’accordo, so per certo che lui sa come valorizzarlo. Il regista di Taxi Driver restituisce dunque una costruzione pulita a tratti prolissa, ma che se vista nel momento giusto della giornata non può che essere un piacevole intrattenimento. All’occhio non saltano solo i piani sequenza che ci illudono dell’assenza dei cut, ma anche un cast che funziona benissimo. De Niro, ormai tarato alla perfezione con Scorsese, affianca un Leonardo DiCaprio che appare più in forma che mai, urlando ancora una volta a Hollywood che l’Oscar lo merita, forse più in questa pellicola che in The Revenant.

Un finale volutamente affrettato

Conscia della presenza nel cast di Jesse Plemons e Brendan Fraser, durante la proiezione mi sono domandata più volte che ruolo potessero avere. Ebbene, Plemons arriva dopo la metà film, e interpreta l’agente speciale dell’FBI, Tom White, inviato nella regione per scoprire la verità dietro i crimini. Le indagini scoperchiano un vaso di pandora e con un passa parola di accuse e colpe il castello di bugie dei criminali comincia a crollare. Si passa dunque alla fase del processo, altro spezzone che attendevo con ansia. Tuttavia, tempo di realizzare che l’avvocato che avevo davanti era proprio Fraser, il lungometraggio è giunto al suo epilogo, aprendosi a un palco che distrugge la parete cinematografica, portandoci a essere ancor più spettatori attivi.

Basandomi sulla mia conoscenza cinematografica, il regista avrebbe potuto strutturare il film in altri due modi molto quotati: partire dal processo per poi tornare indietro nel tempo oppure partire dal siparietto finale. Scorsese sceglie invece l’inizio in medias res, rivendicando il caos anarchico che contraddistingue i suoi più importanti film, ponendo l’attenzione non sull’epilogo ma sul viaggio, fatto di razzismo, dolore, pregiudizio e tanto odio.

L’eccellente scrittura di Killers of the Flower Moon

Imperfetti e crudeli, a tratti insignificanti. I cattivi di Scorsese in Killers of the Flower Moon sono così veri che spaventano più degli assassini che non delegano, ma agiscono. La cattiveria di William non esce quasi mai, se non per punire il nipote, che a sua volta appare quasi incapace di reagire agli ordini e di compiere a sua volta atti brutali, una sorta di rappresentazione tra padrone e schiavo. Ogni personaggio, all’interno della pellicola, è costruito e decostruito, psicanalizzato dal contesto, ma soprattutto caratterizzato in modo che il pubblico possa capirlo.

Mollie, una meravigliosa Lily Gladstone, è una donna forte ma che nulla riesce di fronte alla bellezza del suo Cowboy, assuefatta da dolci parole e avvelenata da quella che doveva essere la cura in grado di concederle più anni di vita rispetto alle sorelle disgraziate. Ernest, dal canto suo, sembra non mentire in merito ai sentimenti che prova nei confronti di sua moglie, eppure, ancora una volta Scorsese ci lascia la responsabilità di decidere se gli stava o meno somministrando l’insulina, che responsabilità. Un Noir sottile travestito da Western, che grazie alla cinepresa di Scorsese e alla fotografia di Rodrigo Prieto, sveglia lo spettatore in sala, lanciando un messaggio solo per coloro che vogliono impegnarsi attivamente alla visione, ma lasciando spazio anche ai sognatori che vogliono solo un po’ di intrattenimento.

Un film politico che urla vergogna all’America è un azzardo che Scorsese decide di correre, chiedendo allo spettatore medio dei contenuti di 15secondi, di sedersi in sala, aprire gli occhi e riflettere, e questa occasione non dovremmo lasciarcela scappare.