Un abbonamento che cambia il tuo modo di guardare le Serie Tv

Con così tante piattaforme e poco tempo a disposizione, scegliere cosa vedere è diventato complicato. Noi vogliamo aiutarti ad andare a colpo sicuro.

Arriva Hall of Series Discover, il nostro nuovo servizio pensato per chi vuole scoprire le serie perfette i propri gusti, senza perdersi in infinite ricerche. Ogni settimana riceverai direttamente sulla tua email guide e storie che non troverai altrove:

- ✓ Articoli esclusivi su serie nascoste e poco conosciute in Italia

- ✓ Pagelle e guide settimanali sulle serie tv attualmente in onda

- ✓ Classifiche mensili sulle migliori serie tv e i migliori film del mese

- ✓ Consigli di visione personalizzati e curati dalla nostra redazione (e non un altro algoritmo)

- ✓ Zero pubblicità su tutto il sito

Tutti abbiamo vissuto quella spiacevole situazione raccontata brillantemente da Zerocalcare in Strappare lungo i bordi: chi non è mai stato ore a scorrere i film sulle piattaforme streaming e non trovare niente da vedere pur avendo a disposizione “tutto l’audiovisivo del mondo” e pensando “è possibile che son tutti film de m*rda”? Certo, la roba bella magari l’abbiamo già vista, altra siamo in ritardo e altra ancora la teniamo per il momento giusto – se arriverà. Vogliamo evitare, però, di finire nella fantascienza polacca del ‘900 in lingua originale, andare a letto frustrati con la nostra coscienza sottoforma di Armadillo che ci costringe a interrogarci su noi stessi dicendo: “Dai su, se su ottomila film non te ne va bene manco uno, forse sei te che non vai bene”. Proprio per questo nasce la seguente rubrica settimanale, in onda ogni lunedì e rivolta sia a chi la pellicola in questione non l’ha mai vista, sia a chi l’ha già visionata e vuole saperne di più: infatti, nella prima breve parte vi consigliamo un film; nella seconda invece ve lo recensiamo, analizziamo o ci concentreremo su un aspetto particolare. E questa settimana abbiamo scelto Lost in Translation.

PRIMA PARTE: Perché, dunque, vedere Lost in Translation? Ecco la risposta senza spoiler

Avete presente quei film che passano in sordina nonostante la loro incredibile qualità? È quello che è successo a Lost in Translation, seconda meravigliosa opera di Sofia Coppola. Ambientata in una Tokyo frenetica e moderna, è incentrata su due protagonisti che, per diverse ragioni, passano il loro tempo in un lussuoso hotel, chiusi in una noiosa solitudine e in una crisi esistenziale senza fine. Bob è una star del cinema hollywoodiana di mezza età e in declino, che ha accettato di girare uno spot di whiskey in Giappone. La giovane Chalotte, neolaureata in filosofia, è la moglie di un richiesto fotografo che, durante le sue trasferte, la porta con sé lasciandola, però, sempre da sola. Si incontreranno casualmente nel bar dell’albergo e, fin da subito, nasce un’amicizia particolare tra due corpi così diversi e due anime così affini, un rapporto speciale a cui si aggrapperanno per affrontare una vita che ha preso una piega diversa dai loro desideri.

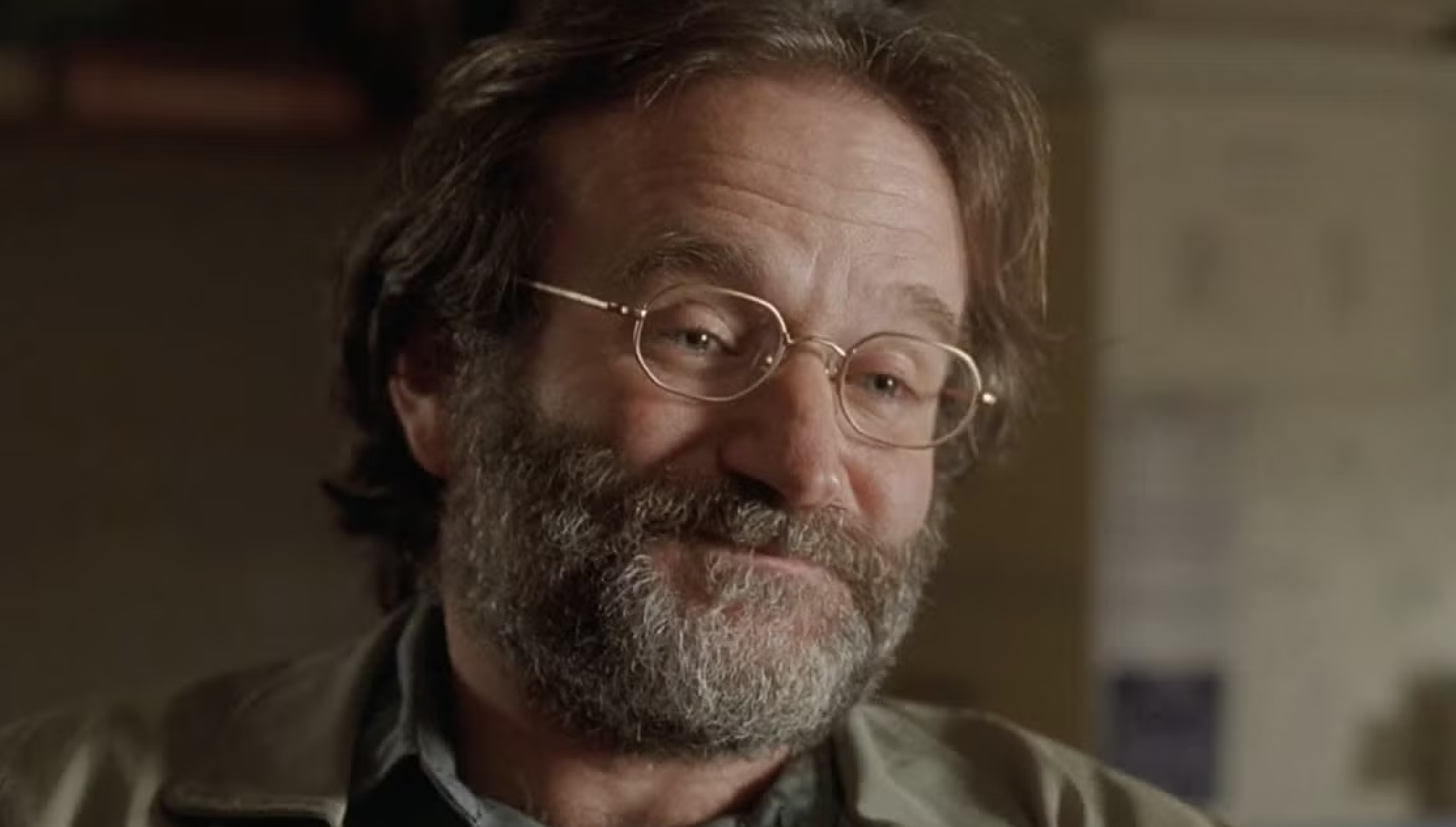

Quella che ci troviamo davanti con Lost in Translation (disponibile su Netflix e a noleggio su Amazon Prime Video) è una storia romantica dai toni di quella malinconia non struggente e triste, ma delicata e che le esperienze vissute ci lasciano addosso. Però l’opera di Coppola non è solo questo: attraverso due grandissimi Bill Murray e Scarlett Johansson, indaga la solitudine e l’incomunicabilità che da sempre accompagna la condizione dell’uomo.

È una pellicola introspettiva, profonda, che ci comprende anche se racconta una storia distante da noi, e senza quelle domande che vorremmo tanto trovare ma che, alla fine, non spiegano niente. Candidata a quattro oscar e vincitrice di quello per la sceneggiatura originale, ha lasciato un segno profondo nel cinema. Guardatelo, se non l’avete ancora fatto, magari in una serata fredda e invernale, magari dopo una brutta giornata perché, paradossalmente, vi scalderà il cuore. E poi tornate a leggere la recensione di questo gioiellino chiamato Lost in Translation – e basta, perché la traduzione italiana non ha niente a che fare con il significato del film su Netflix.

SECONDA PARTE: La recensione (con spoiler) di Lost in Translation

Partiamo proprio dall’ultima frase della prima parte, agganciandoci a quella distorta e grossolana traduzione italiana, ovvero L’amore tradotto, fatta forse per paura che il pubblico nostrano non andasse a vedere un film dal titolo esclusivamente in inglese. Perché l’essenza dell’opera di Sofia Coppola è già in parte racchiusa nelle parole Lost in Translation. Letteralmente “perso nella traduzione”, ha tre significati. Il primo riguarda l’incapacità dei protagonisti di comprendere una lingua, degli usi e dei costumi così diversi dai loro. Esemplificativa è, a questo proposito, la scena in cui il regista dello spot di Bob dà a quest’ultimo delle indicazioni in giapponese e la traduttrice ne fa una sorta di riassunto dal quale, però, manca la cosa più importante, ovvero le sfumature.

Il secondo si riallaccia al momento che stanno vivendo Bob e Charlotte: sono persi in un matrimonio e una vita infelice, in mancanza di direzione che li ha condotti dall’altro capo del mondo, in cerca di risposte che stentano a trovare. L’ultimo, il più importante, riguarda quelle cose che si perdono nella traduzione dei sentimenti in parole, che spesso non esprimono ciò che realmente vorremmo comunicare e che possono essere letti nelle attese, nei silenzi, nei vuoti.

È la perdita dei rapporti umani nel mare impetuoso della vita, in quella Tokyo tecnologica in cui non c’è mai tempo per fermarsi e godersi l’attimo.

Coppola, infatti, colloca i suoi protagonisti in un mondo a loro estraneo per evidenziare il malessere che provoca il non sentirsi compresi, spesso generato dalla poca attenzione prestata al riconoscere il vero significato delle emozioni nelle parole. Succede, appunto, al Bob di Bill Murray col regista dello spot o con la donna nella sua camera; succede alla Charlotte di Scarlett Johansson che, in cerca di appiglio per uscire dalla solitudine, chiama invano la sorella. Un’incomunicabilità perfettamente sottolineata nei primi minuti di Lost in Translation, grazie a quella lunga carrellata di insegne scritte unicamente in giapponese.

Lost in Translation è, infatti, l’incontro tra due solitudini che si attraggono, in cui l’una rappresenta lo specchio dell’altra e una possibile speranza di salvezza.

Bob è dilaniato da un dubbio esistenziale: quegli spot pubblicitari da un lato gli consentono di continuare a lavorare, di sentirsi vivo e famoso come un tempo; dall’altro, però, sono la sentenza di una carriera che, ormai, sta prendendo la strada del non ritorno. E lui non è pronto ad accettarlo. Bill Murray – che per il ruolo è stato candidato all’Oscar come miglior attore protagonista – è superbo nel trasmettere la pesantezza degli anni, dove tutto sembra già deciso nonostante l’assenza di obiettivi futuri o di un qualcosa che scuota la sua esistenza. Con andatura leggera e ironica e sguardo disilluso e avvilito, rappresenta un uomo la cui vita sta fallendo, completamente abbandonato, chiuso in quel bar e in quella camera che diventano il suo rifugio, il luogo in cui l’insonnia lo attanaglia senza tregua. Sempre da solo, finché non incontra lei.

Una non ancora ventenne Scarlett Johansson – che forma con Bill Murray una coppia dalla chimica sorprendentemente straordinaria – è bravissima nell’incarnare un personaggio sincero, fresco, perso nei meandri della vita. Charlotte vive uno struggimento opposto a Bob, ma non per questo meno pesante: adesso che si è laureata, non sa bene che cosa fare. Segue il marito a Tokyo mentre cerca di capire che direzione prendere per sentirsi realizzata, ma la solitudine quotidiana la rendono perennemente insoddisfatta. Coppola è abile nello sfruttare l’inesperienza di Scarlett Johansson rendendola parte di Charlotte, una ragazza ancora troppo acerba per capire che farne della sua esistenza ma abbastanza grande per essersi sposata con l’uomo sbagliato.

E dopo il loro breve primo incontro nel film su Netflix, instaurano una curiosa relazione in cui Bob vede nella ragazza quell’innocenza ormai persa, l’ingenuità e la vitalità della gioventù, mentre Charlotte si aggrappa all’uomo come fosse l’ancora che le permette di uscire dalle profondità di un mare che non la fa respirare.

Nelle loro camminate, nei dialoghi senza tabù o limitazioni, nei divertimenti di quelle notti giapponesi, riscoprono il valore della comunicazione e ne creano una nuova, solo loro e senza un’utilità precisa, ma che li fa stare bene. Di conseguenza, anche la più frivola delle azioni che fanno, come cantare a squarciagola al karaoke, non è solo uno svago fine a sé stesso, ma è la luce che si vede alla fine del tunnel della solitudine.

Sono l’uno la cura dell’altro in Lost in Translation.

Entrambi, trovando nell’altro le risposte che cercano e la parte che pensano gli manchi (le possibilità del futuro per Bob e l’autenticità della sicurezza per Charlotte), si lasciano trasportare da un sentimento che non è solo amicizia, che non è visibile in gesti o effusioni. Le loro intenzioni si esprimono attraverso quei silenzi e quegli sguardi che dicono più di mille parole. È a tutti gli effetti una storia d’amore, ma è anche una missione di salvataggio; un rapporto platonico che può esistere unicamente in quel tempo e in quello spazio. In qualsiasi altro posto o momento, Bob e Charlotte non si sarebbero incontrati e non sarebbe scattata la molla che ora li unisce nel film su Netflix. A New York, poi, incrociandosi per strada, non si sarebbero nemmeno visti, tanto diversi quanto uguali, persi nello spaesamento delle parole, dei sorrisi, della vita.

Lei non cerca una figura paterna, lui alla fine non rimpiange gli anni della gioventù, loro non sono destinati a stare insieme. Non hanno niente in comune e Lost in Translation non lo nega; eppure sono una delle coppie più belle che possiamo ammirare sul grande schermo. Coppola prima li disegna in maniera credibile e vera, poi li segue da vicino, in punta di piedi, allontanandosi e avvicinandosi ma mai troppo, come se ricalcasse il movimento di una fisarmonica. Mostrando quel silenzio che nasce da chi si sente solo in mezzo al rumore. Perché vedere il mondo da quelle finestre enormi non permette a Bill Murray e Scarlett Johansson di buttarsi in nuove esperienze. Sia per paura o per acerbità.

Quella tra Bob e Charlotte ha tutte le premesse per divenire una relazione, ma non per questo vuol dire che sia giusta. Ed è nel finale del film su Netflix, semplicemente un capolavoro di scena e accompagnato da una musica indimenticabile, che Lost in Translation racchiude tutto il suo senso.

Bob è in un taxi per andare in aeroporto ma, in mezzo al traffico, alla folla, a quelle schiene apparentemente tutte uguali, la vede. Ferma il conducente, scende e, facendosi largo, la raggiunge dicendole semplicemente: “Ehi, tu”. Si abbracciano in una stretta più forte della distanza che sta per incombere su di loro e le sussurra qualcosa all’orecchio che noi non sentiamo, in un gesto intimo che racchiude la tenerezza non solo dell’opera su Netflix, ma anche delle cose belle della vita. Poi si scambiano un bacio timido come il loro sentimento, prima di lasciarsi e riprendere ognuno per la propria strada. Si continuano a cercare con lo sguardo, in attesa che il mondo li divida definitivamente.

Ma in fondo è questo il vero romanticismo.

Se avessero consumato il loro amore, si fossero scambiati un bacio eccessivamente passionale o detti esplicitamente ti amo, la loro relazione sarebbe stata banale, come tutte le altre. Inoltre, non è quello il fine di Lost in Traslation, né la loro rinuncia è un simbolo di vigliaccheria. Semplicemente è parte dello spaccato della vita dei personaggi di Bill Murray e Scarlett Johansson, consapevoli che l’alternativa sarebbe un errore. È la decisione più sofferta della loro vita e, anche lei che fa più resistenze, finisce per farsi guidare da quella dolorosa fiducia verso un addio che la farà crescere e le permetterà di assumere il pieno controllo della sua vita. E la stessa cosa succede a Bob, che riprende in mano il suo destino con la consapevolezza di ciò che ha vissuto. Il tutto sintetizzato dalle sue magnifiche e indimenticabili parole:

“Più conosci te stesso e sai quello che vuoi, meno ti lasci travolgere dagli eventi”.