Un abbonamento che cambia il tuo modo di guardare le Serie Tv

Con così tante piattaforme e poco tempo a disposizione, scegliere cosa vedere è diventato complicato. Noi vogliamo aiutarti ad andare a colpo sicuro.

Arriva Hall of Series Discover, il nostro nuovo servizio pensato per chi vuole scoprire le serie perfette i propri gusti, senza perdersi in infinite ricerche. Ogni settimana riceverai direttamente sulla tua email guide e storie che non troverai altrove:

- ✓ Articoli esclusivi su serie nascoste e poco conosciute in Italia

- ✓ Pagelle e guide settimanali sulle serie tv attualmente in onda

- ✓ Classifiche mensili sulle migliori serie tv e i migliori film del mese

- ✓ Consigli di visione personalizzati e curati dalla nostra redazione (e non un altro algoritmo)

- ✓ Zero pubblicità su tutto il sito

Tutti abbiamo vissuto quella spiacevole situazione raccontata brillantemente da Zerocalcare in Strappare lungo i bordi: chi non è mai stato ore a scorrere i film sulle piattaforme streaming e non trovare niente da vedere pur avendo a disposizione “tutto l’audiovisivo del mondo” e pensando “è possibile che son tutti film de m*rda”? Certo, la roba bella magari l’abbiamo già vista, altra siamo in ritardo e altra ancora la teniamo per il momento giusto – se arriverà. Vogliamo evitare, però, di finire nella fantascienza polacca del ‘900 in lingua originale, andare a letto frustrati con la nostra coscienza sottoforma di Armadillo che ci costringe a interrogarci su noi stessi dicendo: “Dai su, se su ottomila film non te ne va bene manco uno, forse sei te che non vai bene”. Proprio per questo nasce la seguente rubrica settimanale, in onda ogni lunedì e rivolta sia a chi la pellicola in questione non l’ha mai vista, sia a chi l’ha già visionata e vuole saperne di più: infatti, nella prima breve parte vi consigliamo un film; nella seconda invece ve lo recensiamo, analizziamo o ci concentreremo su un aspetto particolare. E questa settimana abbiamo scelto Prisoners.

PRIMA PARTE: Perché, dunque, vedere Prisoners? Ecco la risposta senza spoiler

È il giorno del ringraziamento nella nuvolosa e fredda Pennsylvania e tutti sono felici, rilassati e pronti per festeggiare. I Dover e i Birch, famiglie vicine di casa e amiche per la pelle, si ritrovano nella calda e confortevole abitazione di quest’ultimi per condividere il tradizionale pranzo della festa. L’atmosfera è così serena che niente sembra scalfirla… finché la paura più grande di ogni genitore si materializza davanti ai loro occhi: le loro figlie, Anna Dover e Joy Birch, spariscono improvvisamente. Le due famiglie si muovono subito, consci che più tempo passa, più le speranze di trovare le piccole svaniscono, tanto che dopo un mese quasi nessuno viene trovato vivo. A occuparsi delle indagini è il detective Loki, ostacolato però dal desiderio di giustizia privata del disperato Keller Dover.

Con Prisoners – disponibile su Infinity (fino al 25 novembre circa) e a noleggio su Prime Video, Chili, Timvision, Apple e Rakunten Tv – Denis Villeneuve realizza uno dei thriller più riusciti degli ultimi anni. Prende una trama fortemente utilizzata nella cinematografia statunitense e la eleva, spingendola a un livello più approfondito e dandole varie chiavi di lettura. Nonostante la lunghezza possa spaventare (quasi due ore e mezza), è un film coinvolgente, misterioso, velato da una sensazione di tensione e inquietudine dalla prima all’ultima scena, che realizza in maniera efficace un mistero che diventa sempre più complesso man mano ci si addentra in questo terrificante labirinto.

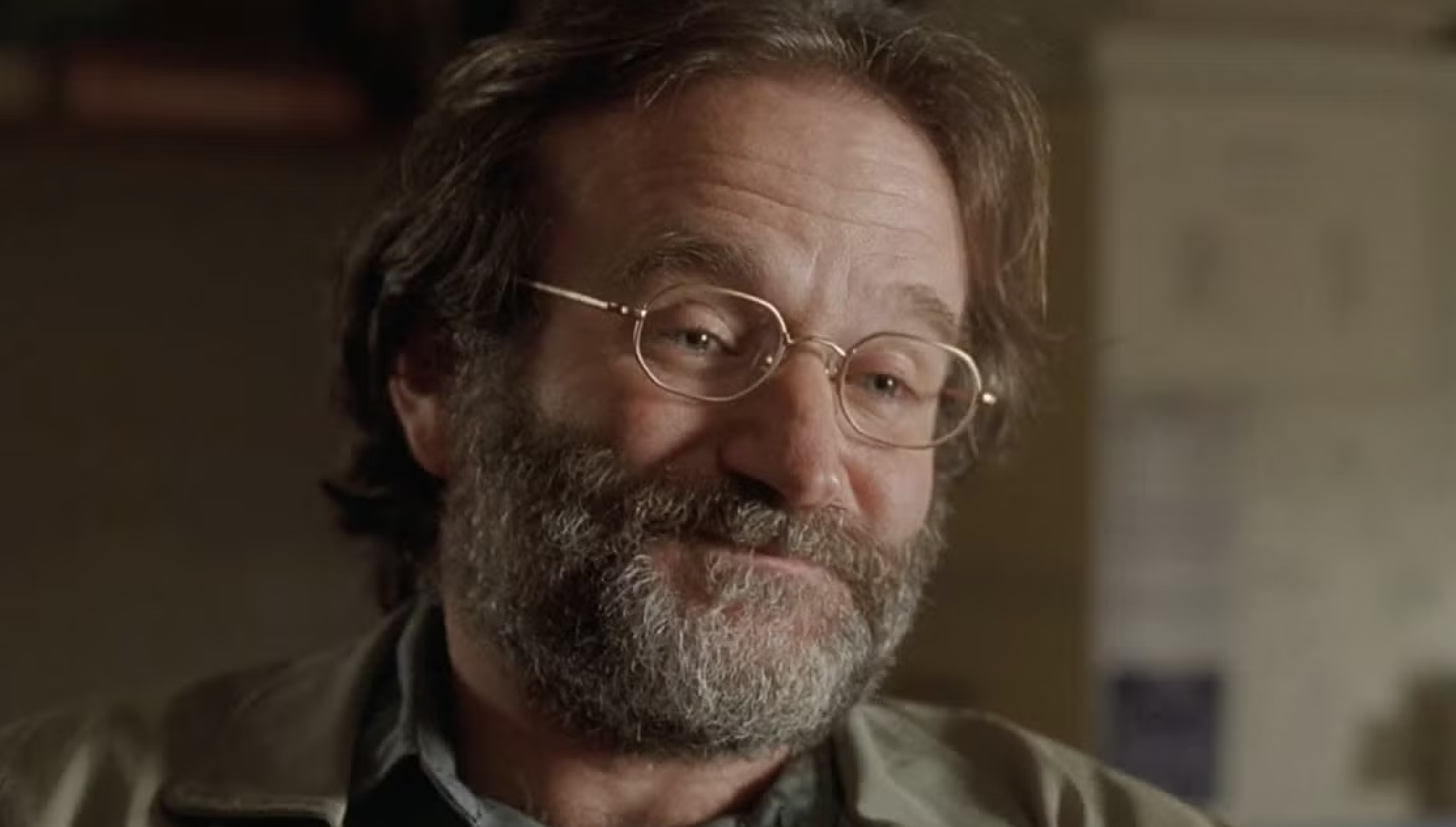

E a portarci al suo centro saranno i protagonisti dell’opera, la cui costruzione psicologica è sublime, così come le interpretazioni di un cast d’eccezione: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Paul Dano, Viola Davis, Terrence Howard, Melissa Leo e via dicendo. Senza contare che la scrittura, in certi casi, supera una regia già di per sé ottima. Direi che sono tutti motivi più che sufficienti per guardare il primo film americano di Denis Villeneuve e dopo vi aspetta la nostra immancabile recensione.

SECONDA PARTE: La recensione (con spoiler) di Prisoners

Come già menzionato, Prisoners è uno dei thriller migliori degli ultimi anni. Innanzitutto, un film di questo genere, se vuole avere successo, deve richiamare la nostra attenzione e giocare con la nostra emotività; per farlo deve generare in noi una tensione viscerale e profonda. E Denis Villeneuve lo fa dannatamente bene, interrompendo quella quotidianità familiare e rassicurante con un’atmosfera tremendamente cupa, gelida e grigia che quasi opprime; il tutto circondato da boschi e autostrade che rendono ancora più difficoltoso trovare le bambine. Insistere sui particolari quotidiani o sul paesaggio dà poi l’idea di una realtà che è solo di facciata: se le case sono tutte uguali all’estero, allora è dentro che si consuma la follia e la desolazione. Ad aumentare ancor di più il senso di inquietudine c’è pure quel camper che si aggira sinistramente nel quartiere, perché fa paura pensare di venir attaccati in casa propria, magari da un vicino o da una persona conosciuta.

Oltre all’architettura scenica, dunque, la tensione nel film di Denis Villeneuve è data dal montaggio serrato.

Più che dal voler conoscere il responsabile di questo crimine, la suspense è creata dai continui cambi di prospettiva e di direzione della trama, lasciandoci spaesati e senza certezze. Il che, a mano a mano ci immergiamo in questo enigma di cui non riusciamo a trovare la chiave di risoluzione, ci porta a interrogarci sull’ambiguità morale dei personaggi. Infatti, per gran parte di Prisoners non abbiamo un villain vero e proprio, ma solo dei sospettati. Lo stesso Keller, nel torturare in quel modo Alex, non ci rende facile scorgere la buonafede nascosta dalle sue disperate azioni.

Un’ambiguità che invade l’intera storia. Villeneuve, infatti, dissemina il minor numero di indizi possibili all’interno del film; così facendo ogni colpo di scena diviene ancor più potente e la soluzione finale del caso raggiunge un’enfasi talmente elevata che rimaniamo senza parole.

Parlando dei personaggi, Keller e Loki rappresentano le colonne portanti di Prisoners, due strade parallele che finiranno per incontrarsi solo nel finale.

Keller è il classico padre di famiglia vecchio stampo, il cui obiettivo primario è sostenere la famiglia e proteggerla. Il rapimento di Anna comporta il suo fallimento come genitore e protettore, portandolo a intraprendere una personalissima caccia in cui la sua moralità subisce un drastico cambiamento, tale da non fagli escludere la tortura, perché ai suoi occhi il fine giustifica i mezzi. Invece di collaborare con Loki, lo intralcia e lo ostacola, trattandolo come un avversario da battere. Del resto, il detective conduce le indagini con la consapevolezza del vincente (non ha mai perso sul campo); eppure, come Keller, conoscerà la sua fallibilità nel momento in cui non riesce a trovare la verità sul caso di Anna e Joy.

Maestro dell’introspezione psicologia, Denis Villeneuve li rappresenta come lati opposti di una stessa medaglia. Keller – a cui Hugh Jackman dona una potenza emotiva così dirompente che ci sconvolge – è la parte irrazionale e istintiva, la rabbia cieca che, davanti alla tragedia, si trasforma in violenza estrema e decisioni poco calcolate; infatti, da padre addolorato diviene un aguzzino senza pietà. Loki – che Jake Gyllenhaal interpreta con un tale carisma che sembra che quel personaggio gli sia cucito addosso – è la razionalità e l’umanità, con le sue scelte che sono dettate dalla logica e dall’esperienza, seppur possano risultare apatiche o poco emotive, seppur anche lui sia soggetto a scatti d’ira come durante l’interrogatorio ad Alex. Schiacciato dall’impotenza e dalle aspettative (come Keller), è tormentato ma, a differenza di quest’ultimo, rimane sempre sé stesso.

Senza l’altro, però, il caso non verrebbe risolto. E tutti e due, alla fine, insieme a noi, giungeranno alla stessa terrificante conclusione, nello stesso luogo, e si troveranno faccia a faccia con la follia umana.

Una dualità che si estende anche agli altri personaggi: ad esempio l’Alex di un’eccezionale Paul Dano passa da sospettato a vittima (sia di Keller, che della madre) e in noi rimane il dubbio su quanto conoscesse davvero i fatti; i Birch sono una contro-rappresentazione dei Keller, poiché la loro reazione alla scomparsa della figlia non è estrema, eppure si lasceranno influenzare dalla disperazione folle di questi ultimi. Perché, come dice esplicitamente il titolo di Denis Villeneuve, ognuno di loro è prigioniero di qualcosa, fisicamente o psicologicamente. Di loro stessi, della paura, del passato, dell’etica, delle mura di un bagno o delle porte di una casa; una prigionia alienate in cui la religione (componente importantissima di Prisoners) non è in grado di dare risposte o sollievo al pessimismo della vita.

Una riflessione che si estende dalle famiglie alla totalità degli Stati Uniti, che Villeneuve dipinge come una nazione che ha smarrito la fede e la capacità di difendere i suoi figli; che si domandando amaramente se la tortura è accettabile per la sicurezza di tutti; che è pronta a scegliere la violenza, disumanizzando il nemico, e dove la paranoia ha preso il posto dell’ordine, eliminando le false e rassicuranti apparenze del lifestyle americano.

È nella simbologia di Prisoners che è possibile vedere tutto questo.

In primis c’è il fischietto, un oggetto apparentemente comune, che il personaggi di Hugh Jackman dà alla figlia e che si rivela fondamentale non solo per Anna, ma anche per lo stesso Keller in quel finale al cardiopalma. I serpenti, poi, possono essere un riferimento al diavolo, richiamando la classica iconografia biblica che vuole questo animale essere colui che ha indotto Eva al peccato nell’Eden. A livello tecnico, poi, il film gioca con gli elementi del thriller – ad esempio, l’indagine e la corsa contro il tempo per la sua risoluzione – attraverso una prospettiva diversa dal solito e svuotando il classico ruolo dei personaggi (tipo quello del padre amorevole e del poliziotto diligente), per riempirli di contraddizioni e lasciar emergere la fallibilità insita nel Keller di Hugh Jackman, nel Loki di Jake Gyllenhaal e in tutti noi.

Il più importanti di tutti, però, è il labirinto, che ci permette di leggere il film sia dal punto di vista narrativo che tecnico.

Il labirinto, ricollegandoci all’iconografia cristiana, raffigura l’inferno. Lo stesso nome del personaggio di Jake Gyllenhaal rimanda al divino, stavolta legato alla mitologia nordica: come ben sappiamo, Loki è il dio dell’astuzia, dell’intelligenza e degli inganni. Il labirinto, però, è quello che imprigiona figurativamente il detective e il padre, al cui centro si trova Anna e la soluzione del caso. È dunque, come spiegato precedentemente, un costrutto mentale che porta i due personaggi a lottare con sé stessi, nella loro testa e con i loro demoni. Tuttavia, Keller riesce ad arrivare al centro di questo labirinto e Loki deve ripercorrere il filo (come nel mito di Teseo) lasciato da quest’ultimo, così da raggiungere pure lui il centro di questo inferno in Terra.

La stessa struttura di Prisoners viene costruita da Villeneuve come un labirinto, con le vicende dei protagonisti che si intersecano e seguono strade talvolta senza sfondo, chiedendo pure a noi di cercarne il centro (e dunque trovare la verità sul caso). Perché la sua regia immersiva e dal pathos crescente ci fa immedesimare nei personaggi (soprattutto in quelli di Jake Gyllenhaal e Hugh Jackman), con quell’uso della fotografia che, operando sui loro volti attraverso le ombre e creando un’atmosfera claustrofobica con i toni del blu e del marrone, ne sottolinea la sofferenza, la solitudine e la completa perdita di loro stessi. E quel che ci lascia questo potente film, narrativamente perfetto, è quello sconfinamento nell’horror che non se ne va. Per fortuna Villeneuve l’ha realizzato, a differenza della sua decisione iniziale, e con le sue parole vi lasciamo, felici e soddisfatti per aver visto questo bellissimo gioiellino:

“Quando ho letto la sceneggiatura ho sentito una profonda connessione, ma l’ho buttata via perché avevo appena girato due film oscuri e non volevo tornarci. Ma alla fine ciò che mi ispira di più sono le storie tristi e oscure, e ammettiamolo, il mondo non è un posto facile in cui vivere in questo momento. Sento che il cinema è un modo per esplorare il mio rapporto con il mondo e ciò di cui ho paura”