Un abbonamento che cambia il tuo modo di guardare le Serie Tv

Con così tante piattaforme e poco tempo a disposizione, scegliere cosa vedere è diventato complicato. Noi vogliamo aiutarti ad andare a colpo sicuro.

Arriva Hall of Series Discover, il nostro nuovo servizio pensato per chi vuole scoprire le serie perfette i propri gusti, senza perdersi in infinite ricerche. Ogni settimana riceverai direttamente sulla tua email guide e storie che non troverai altrove:

- ✓ Articoli esclusivi su serie nascoste e poco conosciute in Italia

- ✓ Pagelle e guide settimanali sulle serie tv attualmente in onda

- ✓ Classifiche mensili sulle migliori serie tv e i migliori film del mese

- ✓ Consigli di visione personalizzati e curati dalla nostra redazione (e non un altro algoritmo)

- ✓ Zero pubblicità su tutto il sito

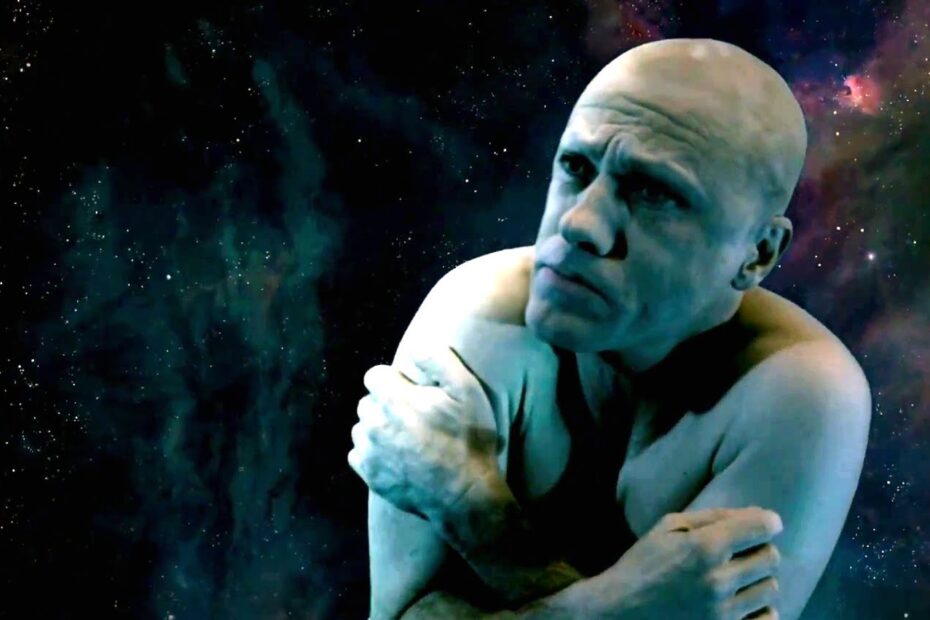

Prendete Terry Gilliam, Christoph Waltz, Tilda Swinton, Matt Damon, Lucas Hedges, un futuro distopico, l’attesa di una telefonata rivelatrice, una chiesa sconsacrata, buchi neri, la richiesta di lavorare da remoto, un’oliva andata di traverso, supercomputer, la realtà virtuale, il senso della vita, la rete neurale, una camgirl e un tramonto. Ora shakerate a dovere ed ecco a voi The Zero Theorem – Tutto è vanità, un film uscito nel 2013 e presentato alla 70° mostra del cinema di Venezia, che potete trovare su Prime Video.

Tutte le frasi riportate come ‘stacchi’, sono citazioni tratte da The Zero Theorem – Tutto è vanità.

Il Buddismo ti annoia, stanco di Scientology? Allora la chiesa di Batman il redentore ha le risposte che fanno per te. (Annuncio pubblicitario)

La storia che ci viene raccontata, in soldoni, è la seguente. Siamo in un futuro distopico (di quelli figli di papà Orwell). L’umanità è controllata da corporazioni gestite da un capo supremo noto come Management (Matt Damon). Qohen Leth (Christoph Waltz) è un informatico che vive all’interno di una chiesa sconsacrata, probabilmente precedentemente distrutta da un incendio. Qohen ambisce a una reclusione volontaria, a una sorta di eremitaggio, per questo avanza la richiesta – considerata da tutti assurda – di lavorare dalla sua dimora. Tra i motivi che lo spingono a manifestare questa pressante esigenza, c’è l‘attesa di una chiamata che pare avere lo scopo di disvelargli il senso della sua esistenza. Così, dopo aver incontrato a una festa il direttore della ManCom (Management) per cui lavora il protagonista e una donna che avrà un ruolo fondamentale nella sua vita, si trova a lavorare su un misterioso progetto – the Zero Theorem, il teorema dello zero – il cui obiettivo è scoprire lo scopo della vita (questo il compromesso propostogli dal Management). Il suo lavoro e il suo isolamento sono interrotti dalle visite di personaggi bizzarri, tra cui la sensuale camgirl Bainsley (Mélanie Thierry), conosciuta al party sopracitato e alla quale deve la vita (infatti la donna l’ha salvato dal rischio di soffocamento dovuto a un’oliva andatagli di traverso), e dell’adolescente prodigio Bob (Lucas Hedges), figlio del Management, che si chiama così perchè chiama tutti “Bob” al fine di risparmiare spazio nella propria memoria (“Bob chiama tutti Bob. Dice che è una perdita di cellule cerebrali stare a ricordarsi i nomi. È il tipico genio informatico”). Sarà grazie a una tuta creata da quest’ultimo che Qohen affronterà un viaggio all’interno delle dimensioni nascoste di se stesso e di un’umanità ormai totalmente annichilita dove si nascondono, forse, le risposte capaci di corroborare o confutare il Teorema Zero.

Il futuro viene e se ne va. E tu dov’eri? Non restare indietro. Chiama l’8973434. (Annuncio pubblicitario)

Le premesse che incontriamo prima della visione del film ci lasciano immaginare solo due possibilità: The Zero Theorem – Tutto è vanità o è una genialata o è spazzatura.

Maledetti noi e il sistema binario e manicheo con il quale siamo abituati a ragionare.

Durante la visione, ci muoviamo in una realtà futuristica in cui tutto è pubblicità (nell’articolo riportiamo diversi slogan che riempiono il film), simulazione (il lavoro assume sembianze e modalità videoludiche; nella scena della festa dove il nostro protagonista incontrerà il Management e Bainsley, diversi invitati mimano il gesto di fumare sigarette immaginarie) e controllo (la terapia psicologica a cui verrà sottoposto Qohen ne è la una delle svariate rappresentazioni).

Viviamo in un mondo caotico che ci confonde. Così tante possibilità, così poco tempo. Di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di amore? Cosa ci fa sentire bene? ManCom, dare senso alle cose belle della vita. (Annuncio pubblicitario)

Il senso di oppressione in cui è immerso lo spettatore è accentuato dalle atmosfere cupe, buie. Preponderanti, nel film, sono gli spazi chiusi e angusti, eccettuati gli squarci che ci regala la realtà virtuale o il breve tratto che Qohen percorre per recarsi al lavoro, ove tutto è eccentrico, in posa, pieno di divieti e trovate commerciali.

Ci troviamo in un mondo in cui non esiste più sacralità. La ricerca proposta a Qohen è ontologica, logica, matematica. La spiritualità, apparentemente del tutto assente nel mondo che abita, è rappresentata dal protagonista stesso. Egli infatti abita una chiesa sconsacrata, attende una chiamata (una vocazione? Eppure una volta ha risposto, lo hanno chiamato per nome e lui ha riattaccato!) che gli spieghi il senso della propria vita, all’inzio del film lavora con “entità esoteriche”. Qohen è l’antitesi del Management, proprio per questo è stato scelto come possibile solutore del teorema: è un uomo di fede. Il nome dato al protagonista, poi, richiama quello biblico di Qoèlet e l’accostamento non ci sembra poi tanto peregrino considerando che questo re di Gerusalemme, figlio di Davide, dice: “Vanità delle vanità, vanità delle vanità: tutto è vanità” (evidentemente ripreso nel titolo dell’opera di Gilliam). Qoèlet, inoltre, deriva dal verbo qahal, che significa convocare, adunare, “radunare in assemblea”. Per buona parte del film, Qohen parla alla prima persona plurale come se non fosse un individuo, se non avesse una personalità, un’identità, come se fosse totalmente spersonalizzato e l’uomo fosse ormai svuotato di qualsiasi valore legato alla propria singolarità. Infatti, quando si riappropria della propria individualità, quando torna a essere “un uomo”, inizia a parlare con la prima persona singolare.

Buongiorno, noi dell’Euphoria Finance desideriamo aiutarti a ritrovare la tua vera personalità. Il tuo stile di vita è quello che più ci interessa. I tuoi sogni sono i nostri sogni. Ecco perché diciamo che abbastanza non è mai abbastanza. Chiamaci oggi stesso e chiedi più informazioni. (Annuncio pubblicitario)

Zero deve corrispondere al 100%! (Voce del computer)

La ricerca dell’anima è poi uno dei temi portanti della narrazione, sia con toni dissacranti, come in questo dialogo:

(“Bob: Lo sapevi che trentatré diverse tribù aborigene credono che l’anima risieda in qualche parte del tratto digestivo? Assolutamente vero. Ma ecco il colmo: nessuna di queste tribù conosce l’esistenza delle altre. La vogliamo chiamare coincidenza? Come credi che tutte queste persone separate le une dalle altre siano arrivate a quest’idea?

Qohen: Dissenteria”)

Sia nella volontà disperata ma speranzosa (scusate l’ossimoro!) di trovarla, poi, l’anima. Ma anche questo tentativo spiriturale va sprecato: infatti, la tuta modificata da Bob per trovare anima non funziona e Qohen finisce nella rete neurale e si trova a parlare con il Management.

Zero deve corrispondere al 100%! (Voce del computer)

Detto in un altro modo: zero deve corrispondere a tutto. E una volta dimostrato che è così, questo assunto godrà della proprietà transitiva e finiremo per capire che tutto corrisponde a zero, ossia a niente? (Insomma, alla fine avrebbe ragione Janne Teller!). Ossessionato da questo compito, Qohen sogna incessantemente buchi neri: che l’orizzonte degli eventi sia il limite salvifico da varcare per far finire l’agonia dell’irrisolta ricerca di senso? E il buco nero, cos’è, nell’esistenza di Qohen e di tutti noi? L’annullamento della nostra individualità? La perdita di senso che ci opprime? La serendipità con cui Qohen (ma solo lui?) cerca l’amore e trova solo una relazione virtuale e pornografica?

Eppure… Eppure The Zero Theorem – Tutto è vanità non è un film nichilista. È interlocutorio, semmai. Nel buio opprimente di questa vanità, infatti, costanti e sfumati compaiono gli indizi di un dubbio, di una speranza. Lo sono i fili, che in un mondo futuristico così tecnologicamente avanzato permangono comunque costanti, in ogni scena, quasi a rappresentare metaforicamente il tentativo di un legame. Lo è il cambio dalla prima persona plurale a quella singolare che fa Qohen parlando di sè. Lo è il tramonto immaginato da Qohen, in cui rendere romantica quella relazione che gli era stata proposta come l’acquisto di un’esperienza pornografica. Lo è il ritorno, in quel quel luogo inesistente, con cui si chiude il film. Lo è in quel senso di attesa della fine, dove l’orizzonte non è più quello nero dei numeri, ma quello dorato del sole che si tuffa nel mare (“L’eternità. È il mare mischiato col sole”, ci insegna Arthur Rimbaud). Ed è Qohen a far tramontare quel sole, è sua la volontà di quel finale.

The Zero Theorem – Tutto è vanità si chiude con un finale aperto, indefinito, enigmatico. E alla fine, si chiederà il lettore, capolavoro o spazzatura? Nessuno dei due, come capita spesso.

In conclusione, possiamo dire che il maggior pregio di The Zero Theorem – Tutto è vanità è quello di aprire una moltitudine di interrogativi esistenziali, da un lato, relativi alla vita contemporanea dall’altro.

Il più invasivo, forse, è quello che possiamo mutuare da una citazione di Stanislaw Jerzy Lec:

“Non sono d’accordo con la matematica. Ritengo che una somma di zeri dia una cifra minacciosa.”

E se ha ragione Lec, la cifra risultante dalla somma delle nostre solitudini quanto lo è?