Un abbonamento che cambia il tuo modo di guardare le Serie Tv

Con così tante piattaforme e poco tempo a disposizione, scegliere cosa vedere è diventato complicato. Noi vogliamo aiutarti ad andare a colpo sicuro.

Arriva Hall of Series Discover, il nostro nuovo servizio pensato per chi vuole scoprire le serie perfette i propri gusti, senza perdersi in infinite ricerche. Ogni settimana riceverai direttamente sulla tua email guide e storie che non troverai altrove:

- ✓ Articoli esclusivi su serie nascoste e poco conosciute in Italia

- ✓ Pagelle e guide settimanali sulle serie tv attualmente in onda

- ✓ Classifiche mensili sulle migliori serie tv e i migliori film del mese

- ✓ Consigli di visione personalizzati e curati dalla nostra redazione (e non un altro algoritmo)

- ✓ Zero pubblicità su tutto il sito

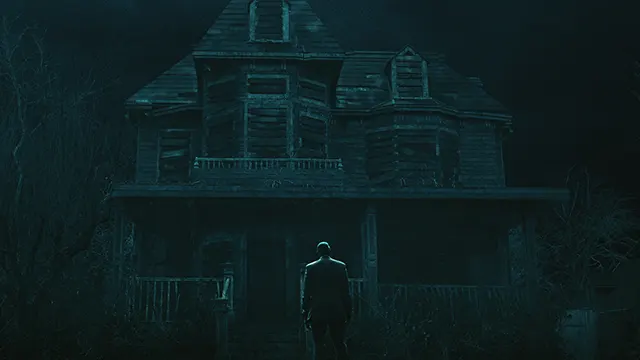

La caduta della casa degli Usher è senza ombra di dubbio una delle migliori miniserie dell’ultimo periodo. Dopo il successo di Hill House e Midnight Mass Mike Flanagan si è confermato un vero e proprio maestro dell’horror seriale. Il suo grande merito è sempre quello di restituire atmosfere e costruire scenografie che risucchiano lo spettatore, facendolo calare in un vortice asfissiante di ansia pronta a degenerare in terrore. Anche La caduta della casa degli Usher conferma le doti innate di Flanagan, tanto più vista la delicatezza della sceneggiatura scelta.

Il regista, selezionando soggetti tratti dai racconti di Poe, sapeva di camminare sul filo del rasoio.

Inevitabile sarebbe stato il confronto col maestro del gotico la cui pesante presenza rischiava di aleggiare sull’intera produzione. E non è stato (come potrebbe sembrare) un vantaggio farne una trasposizione moderna, perché se da un lato era certo pretesa meno aderenza al modello, dall’altro si rischiava di svilire e depotenziare il tutto prestandosi ad accuse (ormai all’ordine del giorno) di modernizzazione spicciola. Ne sa qualcosa The Society, deludente adattamento del Signore delle Mosche in chiave moderna.

E invece Flanagan con La caduta della casa degli Usher ha felicemente bypassato questi rischi letali riuscendo a farsi amare tanto dagli appassionati di Poe quanto da chi ne era all’asciutto. Lo ha fatto con la padronanza del mezzo propria dei registi più scafati: ha rinunciato fin dall’inizio all’aderenza letterale ai racconti riuscendo invece a restituire il nucleo concettuale ed emozionale. Un’operazione tutt’altro che agevole ma che ha avuto come diretta conseguenza quella di replicare l’angosciante, claustrofobico e letale spirito di Poe incuneandolo in una trama piacevole e contemporanea e rendendo la serie una metafora del conflitto generazionale

Il risultato è sotto gli occhi di tutti. I racconti si fondono e confondono. Alcuni elementi chiave della poetica di Poe sono rievocati con grande cura, su tutti l’associazione tra la realtà esterna e quella interiore dei protagonisti: la rovina (fall) dell’ambiente si modella e plasma sul tracollo interiore, sulla soggettività dei personaggi esteriorizzandone emozioni, sensi di colpa, fobie e psicosi. Ce ne accorgiamo con tutti i personaggi, a partire dal capofamiglia Roderick il cui lento sfacelo morale e psicologico si esprime nell’esteriorità di una casa d’infanzia ormai decadente, lugubre e abbandonata.

Eppure, c’è qualcosa che rende La caduta della casa degli Usher di Flanagan colpevolmente in difetto rispetto alle opere di Poe.

Se analizziamo la vicenda dalla prospettiva che ci dà il regista, a conclusione dell’ultimo episodio possiamo dare un senso piuttosto chiaro alla vicenda, tutta incentrata sulla sliding door di due fratelli che nel momento decisivo, quello del kairos greco, illuminati da un dio della Morte (Verna), in un simbolico crocicchio (il pub) concludono il tradizionale patto col diavolo (anche se ‘diavolo’ Verna non è). Tutto quello che ne consegue è il risultato di questo primigenio errore: una colpa tragica che, in linea con ogni altra colpa tragica, si propaga come un mìasma, una contaminazione, dai padri ai discendenti, avvelenando il sangue, la stirpe. In questo Flanagan risulta quasi un classicista più che un decadente ed è proprio qui che Poe avrebbe (e ha) preso le distanze. Lo dimostra in primo luogo la necessità che ha sentito il regista di introdurre ex novo il personaggio di Verna, mai neanche lontanamente presente nei racconti di Poe. Come mai?

Il motivo è presto detto: serve un “diavolo” tentatore perché l’uomo possa avviarsi al suo disfacimento. Serve un’entità lugubre che convogli l’oscurità e metta in moto l’azione. In Poe tutto questo è volutamente e meritevolmente assente. Quando si legge Poe, certo, si percepisce una colpa oscura, un senso di responsabilità tragica che aleggia nei luoghi, nei comportamenti, nei suoni, nella natura. Tutto contribuisce a introdurci in un incubo che investe la realtà esteriore ed interiore. Ma c’è un ma. Questa colpa, questo oscuro presagio che galleggia nell’aria, questo senso asfissiante di fatalità resta sempre, immancabilmente privo di una spiegazione. Ed è proprio questa la forza orrorifica dei racconti di Edgar Allan Poe. Come in Kafka, abbiamo un colpevole, un protagonista fuor di dubbio colpevole ma in cui la colpa è assente. Sappiamo, lo sentiamo, di essere colpevoli, di essere penetrati volontariamente in meandri oscuri del nostro animo ma non ne vediamo la causa.

E questo ci impedisce (e impedisce ai protagonisti) di venirne fuori. Perché se c’è una colpa allora c’è forse la possibilità di scontarla ma se siamo colpevoli senza colpa allora non c’è via di fuga.

Ed è per questo che in Kafka e Poe non può esserci assoluzione né espiazione e tutto resta sempre avviluppato in un circolo vizioso dal quale siamo sadicamente attratti e contestualmente feriti. Tendiamo immancabilmente alla nostra rovina che si materializza esteriormente prendendo sembianza di corvi, non-morti, processi e attese interminabili. Il risultato è un’ansia mortifera che ci paralizza e attanaglia, terrorizza e devasta. Ogni cosa che ci circonda è l’espressione di un incubo eterno dal quale non c’è uscita.

La colpa invece è ben presente in Flanagan e nel suo La caduta della casa degli Usher: i fratelli Usher avrebbero potuto decidere diversamente, invertire la rotta delle loro vite, scegliere di diventare poeti, dentisti e uomini comuni. Ma sono stati attratti dal denaro e dal desiderio di potere. E questa è la loro colpa. Anche chi viene innocentemente investito dal patto mefistofelico, Lenore, la figura più positiva della serie, ottiene quantomeno uno sguardo pietoso dalla Morte-Verna con la visione del bene che scaturirà in futuro dalla madre e dal suo ricordo. Insomma, dalla visione se ne esce rassicurati e pedagogicamente ammoniti: a scegliere il potere si finisce male ma il bene prodotto riesce comunque a sopravvivere e vincere il patto di sangue con la morte.

Poe sarebbe trasecolato. Non c’è morale in Poe, non c’è spiegazione dei perché, non c’è causa. C’è un colpevole che si agita senza una colpa. O almeno senza che lui e noi sappiamo il perché. La colpa è atavica, genetica (come genetica è per i figli degli Usher nella serie), connaturata all’uomo. L’assenza di Verna in Poe è l’assenza di un boia esterno. Certo, Verna è anagramma di “raven“, il corvo dell’omonima poesia, e però anche lì, l’animale non è entità malevole estranea ed esterna all’uomo ma è figurazione materializzata di un orrore tutto personale, soggettivo. Non esiste il corvo che inverosimilmente ripete ‘nevermore‘, ‘mai più’, senza l’uomo che gli mette in bocca quelle parole per pareidolia e non si stupisce di sentirle. Questo perché il corvo di Poe non ha una sua identità propria ma si alimenta, dipende, converge e nasce dal buio del protagonista che ne viene perseguitato.

Le Erinni, ci ricorda Edgar Allan Poe, siamo noi stessi a produrle perché sono nient’altro che i nostri sensi di colpa.

Come ci insegna Freud e come il Novecento letterario (che è continua rimodulazione dell’istintuale esistenzialismo che Poe aveva anticipato) ci ha fatto capire, il senso di colpa quasi mai si alimenta di un vero sbaglio ma è un cupio dissolvi, una pulsione di morte che d’improvviso si ridesta nell’uomo alimentandosi della sua stessa volontà autodistruttiva. E come aveva capito Poe non c’è niente di più orrorifico di questo, del rendersi conto che quel corvo è dentro di noi pronto a materializzare in un incubo lynchano tutte le nostre più segrete e inconfessate (anche a noi stessi) paure. Proprio Lynch in questo è perfetto erede di Poe: la sua è una visione sempre tremendamente interiore (pensate a Mulholland Drive, nient’altro che la rappresentazione mentale di un senso di colpa) in cui agiscono demoni e istinti primordiali che hanno i nomi di Io, Es e Super-Io. E a cui non c’è mai scampo perché non si può distruggere una di queste istanze senza rinunciare a una parte di sé.

A conclusione di ogni racconto di Poe, di ogni opera di Lynch c’è sempre l’inquietante ospite che sopravvive in un urlo fuori dal tempo (Twin Peaks: The Return), in uno scarafaggio in bocca a un artificioso pettirosso (Velluto blu), nel corvo per sempre appollaiato sul busto di Pallade (Il corvo):

E là, senza più muoversi, rimane esso a guardare,

fermo sul busto pallido, de l’uscio al limitare.

Sembrano di sognante demoni gli occhi, e i raggi

del lume ogni ora disegnano l’ombra sul pavimento,

né l’alma da quell’ombra lunga sul pavimento

sarà libera mai!

È tutta qui la forza angosciante, il vero orrore, la pena senza colpa: nel non potersi mai liberare dell’ombra, nel non avere una spiegazione perché una spiegazione non c’è. Può esserci qualcosa di più spaventoso di quello che non si conosce e non si può comprendere? Ecco allora il limite della serie La caduta della casa degli Usher rispetto al modello Poe: restituire una spiegazione rassicurante a ogni evento facendolo affondare in una lezione morale. Ed è per questo che a conclusione della visione ci sentiamo tranquillizzati e non, come in Poe e Lynch, irrazionalmente paralizzati.

Emanuele Di Eugenio