Un abbonamento che cambia il tuo modo di guardare le Serie Tv

Con così tante piattaforme e poco tempo a disposizione, scegliere cosa vedere è diventato complicato. Noi vogliamo aiutarti ad andare a colpo sicuro.

Arriva Hall of Series Discover, il nostro nuovo servizio pensato per chi vuole scoprire le serie perfette i propri gusti, senza perdersi in infinite ricerche. Ogni settimana riceverai direttamente sulla tua email guide e storie che non troverai altrove:

- ✓ Articoli esclusivi su serie nascoste e poco conosciute in Italia

- ✓ Pagelle e guide settimanali sulle serie tv attualmente in onda

- ✓ Classifiche mensili sulle migliori serie tv e i migliori film del mese

- ✓ Consigli di visione personalizzati e curati dalla nostra redazione (e non un altro algoritmo)

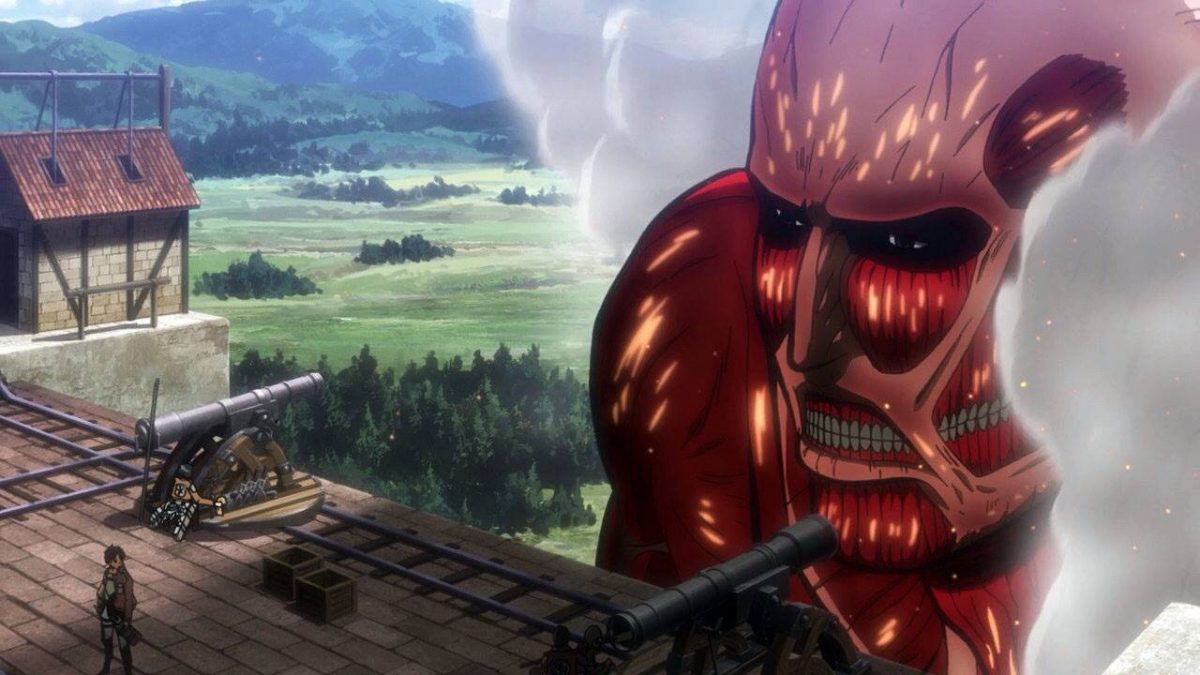

- ✓ Zero pubblicità su tutto il sito

La popolazione fugge in preda al terrore, il bestiame si disperde, un cavaliere finisce disarcionato mentre tetre nubi si profilano all’orizzonte. È il panico più totale, non sembra esserci più speranza. Ogni secondo ci avvicina di più alla fine, all’angosciosa rovina che attende tutti. C’è chi si spintona, si finisce per ammassarsi, ci si scontra e prevarica. Il villaggio è ormai abbandonato, indifesa protezione di chi non ha più una casa. C’è follia in ogni dove e all’orizzonte si profila mastodontico, brutale, alto centinaia di metri un colosso. Ha i pugni stretti e guarda là dove non possiamo vedere, oltre quell’orizzonte che promette burrasca. Stringe le mani, serra i muscoli. E per un istante crediamo di capire il perché di quella disperata fuga della popolazione, il terrore che li assale. Ma qualcosa non torna, c’è un errore, un violento senso di straniamento che abbiamo già provato vedendo L’attacco dei Giganti.

Questo essere grottesco, nudo e ferino non si indirizza verso la popolazione, non è a loro che guarda.

Al contrario dà le spalle a quel panico incontrollato. In posizione di difesa, con la guardia alta e i pugni stretti è oltre l’orizzonte che punta. È là che sembra voler concentrare le sue forze. E non pare pronto ad attaccare, tutt’altro: si sta parando. Sembra voler difendere se stesso e tutta quella gente.

Nessuno sa di preciso cosa rappresenti Il colosso, una delle opere più criptiche e cariche di tensione di Francisco Goya. Sappiamo però cosa provava il pittore in quegli anni, quando la terra natia era sconvolta dalla guerra di indipendenza e dalle truppe napoleoniche che si rendevano protagoniste di nefandezze indicibili contro la popolazione.

Goya era molto provato, reso sordo da una debilitante malattia che l’aveva condotto fin quasi alla morte e ne condizionerà per sempre lo stile pittorico. Ma ancora più di questo era stanco, sconvolto dall’uomo, dalla sua irrazionale stupidità, dall’insensatezza della guerra che mette gli uni contro gli altri. Per questo, in mezzo a tutto il caos che imperversa sulla tela del Colosso, il pittore rappresenta un solo essere perfettamente calmo e impalato. No, non è il gigante, che invece ha i muscoli tesi, che si prepara a difendersi e forse a difendere il villaggio. No, piccolo e insignificante, isolato da uomini e animali c’è un asino. Sta lì nella confusione più totale, cocciuto e instupidito, piantato a terra. È lui il simbolo più assurdo e fastidioso dell’umanità, la rappresentazione dell’ignoranza, di chi non impara mai dai propri errori e persevera nella testardaggine, anche messo faccia a faccia con la brutalità.

Non si sa cosa rappresenti il colosso ma c’è una tradizione spagnola, condensata poi nel poema di Arriaza, Profecía del Pirineo, che vuole l’apparizione improvvisa di un gigante che avrebbe protetto la Spagna contro i francesi, una raffinata allegoria della strenua resistenza del popolo spagnolo contro la dominazione straniera. A questo sembra essersi ispirato Goya dipingendo Il colosso.

L’attacco dei Giganti è stato ugualmente oggetto delle interpretazioni più disparate ma non si può non cogliere l’afflato morale, civile, drammaticamente umano che evoca. C’è tutta l’assurdità della guerra che arriva a confondere buoni e cattivi, che ribalta continuamente la prospettiva, che ci mostra come “demoni” quelli che fino a poco prima consideravamo gli eroi protagonisti.

Non c’è un solo giusto nella serie l’Attacco dei Giganti, c’è solo quell’asino stupido, testardo e ignorante che non impara mai dai propri errori.

C’è solo l’uomo che riavvolge continuamente il tempo, in un ciclo infinito di distruzione e ricostruzione, di odio e violenza. Dell’asino però c’è anche la caparbietà, la sua inesausta volontà di andare avanti, di non interrompere questo maledetto saṃsāra che ci riporta sempre al dolore e alla morte. C’è il colosso che tenacemente si eleva a protezione di un popolo contro l’arrivismo di un altro, contro le violenze e le rappresaglie. C’è Eren che testardamente si fa carico della sua mostruosità, che si denuda e imbestialisce, che perde il controllo e fa strage perché ha come scopo la sicurezza dei propri cari.

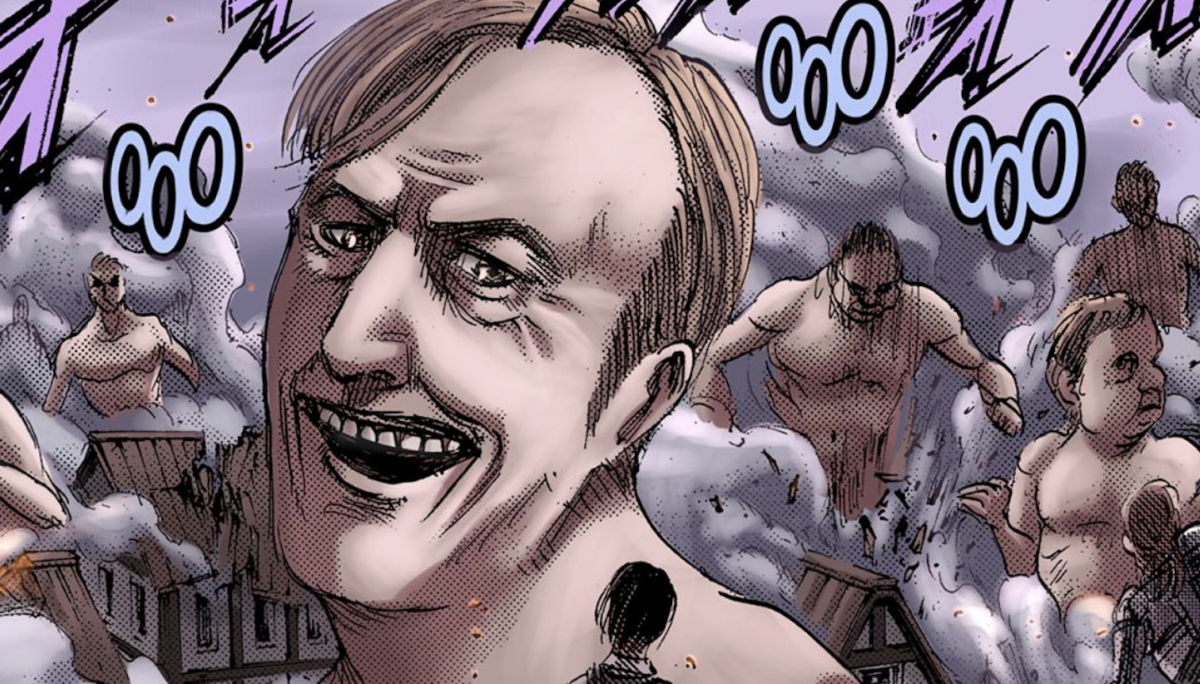

Goya non dice che questo sia giusto, non cade nel semplicistico errore. Il colosso è nudo, rozzo, ha tutti i tratti che il mito attribuisce al ferino. Così è Eren quando si trasforma, bestiale, così è nell’Odissea Polifemo che non pratica l’agricoltura, non vive in una casa né in società ma isolato, non rispetta gli dei e il valore dell’ospitalità: è bestiale/enorme, πελώριος (pelòrios), come lo definisce Omero. Divora i compagni di Ulisse facendone strage. Ma c’è qualcosa di interessante in lui come in tutti i giganti: siamo abituati a immaginarcelo come un mostro che nulla ha a che vedere con noi ma non è così. Omero prima di ogni altra cosa chiarisce che è ἀνὴρ, un uomo. Ecco: tutti i giganti, i divoratori di uomini, dal Polifemo di Omero, al Colosso di Goya, fino ai Titani di L’attacco dei Giganti sono prima di tutto uomini. Mostruosi, deformi, insaziabili, cannibali, disumani ma uomini. Ed è questa l’assurdità dell’umanità, ci dice Hajime Isayama con L’attacco dei Giganti: la sua disumanità.

Di questo Goya si rende conto man mano che gli anni passano. A circa vent’anni dal Colosso realizza una delle opere più note e sconvolgenti, pensata non per un committente ma per la sua dimora personale, per averla sempre con sé, memoria imperitura dell’uomo e dell’umanità. Rappresenta Saturno, Crono per i greci, che divora i suoi figli. Uno dei miti più noti e sconvolgenti dell’antichità: un oracolo aveva predetto che uno dei figli lo avrebbe usurpato dal dominio celeste, così, non potendo ucciderli in quanto immortali, il Titano divora tutta la discendenza. Sono infinite le letture possibili e non vanno considerate meno puntuali quelle psicologiche. Per quanto possa essere difficile da capire, gli antichi, in maniera inconscia, inconsapevole ma ugualmente intuitiva, senza secoli di filosofia sulle spalle e millenni prima della nascita della psicanalisi, sapevano leggere l’uomo e la sua natura in modo profondissimo. Mancando di strumenti mentali e linguistici per esprimere quel brodo primordiale che è la nostra mente il racconto diventava allora forma di narrazione comprensibile.

Il mito di Crono ha una sua brutalità che va ben oltre il semplice divorare i propri figli.

È la negazione della nascita, il rifiuto di produrre una discendenza, l’opposizione alla natura delle cose. È tentativo di contrastare il ciclo di morte e nascita che inevitabilmente porterà i figli a prendere il nostro posto e noi a estinguerci nel nulla. È l’atto biblico di Onan che per negare una discendenza al fratello getta a terra il proprio seme rendendolo così improduttivo. È il ribaltamento del pasto totemico, espressione dell’uccisione rituale del genitore da parte dei figli che si cibano delle sue carni per ereditarne il potere, così come accade nell’Attacco dei Giganti con le figlie di Ymir che spolpano le membra della madre e con Eren che divora suo padre.

Goya nel mito vede questo capovolgimento dei ruoli: vede ancora una volta l’assurdità dell’uomo che va contro sé stesso, che si nutre inconsapevolmente e consapevolmente, a seconda che sia asino o Titano, dei suoi figli. L’attacco dei Giganti rappresenta ugualmente questo mostruoso pasto cannibalico, che è ora inconsapevole quando a praticarlo sono i giganti puri (che non hanno contezza di quello che fanno), ora consapevole per i nove Titani mutaforma. A seconda cioè che a far strage siano ignari soldati semplici o consci leader politici e militari.

Lo sguardo di Saturno nel quadro di Goya è stravolto, allucinato, molto più che bestiale: totalmente orrorifico. Se ne coglie distintamente la follia irrazionale. Più della brutalità del pasto sconvolge l’aspetto perturbante del titano. Non ha un’espressione malvagia o prevaricante, sembra quasi supplichevole. Ricorda in maniera prepotente proprio la rappresentazione dei giganti puri, i cui tratti sono stravolti da sorrisi innaturali e sproporzione tra le parti. Sono stranianti e ci destabilizzano quanto il Saturno di Goya perché in un tutt’uno cogliamo sia l’umanità che la distorsione di quell’umanità. L’effetto è un pruriginoso senso di disagio.

Ma ancora più interessante è scoprire che questo atto abominevole il mito non lo attribuiva solo a Saturno/Crono ma anche a suo padre, Urano.

Questi aveva costretto nel ventre della moglie, Gea, i nascituri. Ancora una volta, la negazione della discendenza, il parto impedito. Alla base del rifiuto, secondo una tradizione, la mostruosità della prole. È quello che succede anche nell’Attacco dei Giganti dove gli eldiani di Paradis vivono prigionieri delle mura, di quell’utero che vorrebbe proteggerli ma impedisce loro, in realtà, di vedere il mondo (il mare, per Eren e Armin) e vivere davvero. La loro colpa è la stessa che Urano attribuisce ai figli, la mostruosità: sono “demoni“. Eren diventa allora, come Crono, liberatore dei propri fratelli distruggendo quel ventre di mura e detronizzando il padre. Ma, proprio come Crono, finisce lui stesso per farsi mostruoso divoratore della propria discendenza, uccisore dei propri figli, attuando un genocidio di massa.

Goya, nel realizzare Saturno che divora i suoi figli, aveva naturalmente bene a mente il mito di Urano. Sapeva che ora il colosso del popolo spagnolo aveva lasciato il posto al Saturno divoratore del suo stesso sangue. È la restaurazione dei Borbone, la repressione e il ritorno all’assolutismo monarchico in Spagna. A uccidersi non sono più napoleonici e spagnoli ma gente dello stesso popolo, dello stesso sangue, macchiato dalla brutale ideologia che come per gli Jaegeristi in L’attacco dei Giganti non guarda in faccia neanche ai propri fratelli.

C’è un filo sottile che passa dalla guerra d’indipendenza spagnola alla seconda guerra mondiale, da Francisco Goya a Hajime Isayama. Alcuni lo chiamerebbero cinismo, altri rassegnazione. Ma questi sono probabilmente gli stessi che considerano Leopardi un pessimista sull’orlo del suicidio. In supporto ci viene allora il grande critico Francesco de Sanctis che proprio a proposito di Leopardi affermava: “Leopardi produce l’effetto contrario a quello che si propone. Non crede al progresso, e te lo fa desiderare; non crede alla libertà, e te la fa amare. Chiama illusioni l’amore, la gloria, la virtù, e te ne accende in petto un desiderio inesausto. E non puoi lasciarlo, che non ti senta migliore. […] Ha così basso concetto dell’umanità, e la sua anima alta, gentile e pura l’onora e la nobilita“.

È quello che accade dal confronto con le opere di Goya che, come già i greci, ben prima dell’avvento della psicanalisi, rappresenta il brutale caos dell’irrazionale che si congiunge alla storia dell’umanità, alla follia della guerra. È quello che accade con L’attacco dei Giganti, finissima allegoria dell’uomo e dell’umanità. Tutte queste opere mostrano l’orrore, l’oppressione e la paura, l’insensatezza e la violenza ma così facendo, con il loro grido disperato, non ci fanno desiderare altro che anelare ancora di più alla vita. Credere nella libertà del mare oltre le mura, nel colosso che difende l’umanità disorientata, nell’umanità vile e mostruosa eppure così tragicamente e profondamente umana. Ed è forse questo il motivo per cui, nonostante tutto, pur nella consapevolezza dell’eterno ripetersi delle guerre e dei loro orrori, vale la pena credere ancora nella pace.