Un abbonamento che cambia il tuo modo di guardare le Serie Tv

Con così tante piattaforme e poco tempo a disposizione, scegliere cosa vedere è diventato complicato. Noi vogliamo aiutarti ad andare a colpo sicuro.

Arriva Hall of Series Discover, il nostro nuovo servizio pensato per chi vuole scoprire le serie perfette i propri gusti, senza perdersi in infinite ricerche. Ogni settimana riceverai direttamente sulla tua email guide e storie che non troverai altrove:

- ✓ Articoli esclusivi su serie nascoste e poco conosciute in Italia

- ✓ Pagelle e guide settimanali sulle serie tv attualmente in onda

- ✓ Classifiche mensili sulle migliori serie tv e i migliori film del mese

- ✓ Consigli di visione personalizzati e curati dalla nostra redazione (e non un altro algoritmo)

- ✓ Zero pubblicità su tutto il sito

Siamo nel deserto. Siamo nel caldo asfissiante del deserto di Better Call Saul, nel nostro deserto, in quel deserto che abbiamo creato tutto attorno a noi stessi con gli errori, le colpe e le mancanze che ci appartengono e che ci siamo impressi a forza, inconsapevolmente, nella pelle. Da qui non si può tornare indietro. Per un attimo il sole cocente ci obnubila la coscienza, ci porta a fantasticare di una macchina del tempo, di un magnifico strumento che ci conceda di ripercorrere i nostri passi, di tornare sulle nostri scelte. Correggere i nostri errori. Ci guardiamo attorno: immobili e silenti si ergono i simboli del nostro fallimento, quelli che Saul lascia nella 5×08 di Better Call Saul, quando diventa portantino di due mondi: la coperta termica, l’auto nel burrone, il dollaro impigliato nelle spine.

Quei simboli, ostinatamente, ci fissano.

Chiudiamo gli occhi e per un attimo li vediamo sparire. Fa parte dell’uomo la nostalgica, irreale speranza che il tempo possa riavvolgersi e le cose sistemarsi. Già Elliot in Mr. Robot si era crogiolato in questa follia, nell’idea che, come Superman girando attorno alla terra alla velocità della luce, si possa annullare quanto fatto. Ma da questo bellissimo e insieme tremendo sogno ci ridestiamo di colpo. Quei simboli sono ancora lì: la coperta termica che ci ricorda nostro fratello, l’auto sgangherata che era stata per noi un simbolo identitario, il dollaro, che avevamo eretto a nostro dio e scopo ultimo.

Dal nostro viaggio onirico ci risveglia Walter White, un Bryan Cranston di nuovo perfettamente calato nella parte, col suo cinismo polemico da scienziato e la rabbia di un uomo che ha represso se stesso per troppo tempo. “Tu non stai parlando di una macchina del tempo che è un’impossibilità sia reale che teorica, stai parlando di rimpianti“.

Per un attimo torniamo lucidi, ci rinfreschiamo la fronte e ci abbeveriamo. Già, rimpianti. Chi può sinceramene dire di non averne? Chi può davvero, in coscienza, dire che sì, tutto è andato come avrebbe voluto andasse e che non cambierebbe neanche una virgola del suo passato? Con un senso di rifiuto orgoglioso e machista potremmo anche rispondere che sì, io non ho rimpianti, tutto ciò che ho fatto mi ha portato a essere ciò che fieramente sono. Ci mettiamo la maschera di Saul, fingiamo di essere sempre stati così mentre mentiamo a noi stessi e agli altri, mentre scherziamo su investimenti per diventare ricchi o scivoloni a causa dei quali il nostro ginocchio ora scricchiola.

Potere e denaro, è ciò che accomuna le maschere di Saul Goodman ed Heisenberg (What else, “Che altro?“, dice Saul).

Le loro risposte non sono bugie assolute ma non rappresentano neanche le verità più profonde. Forse lo sono nell’apparenza che ci siamo creati, nell’apparire con cui abbiamo coperto i nostri volti reali, più umani. Walt prima di rispondere sul rimpianto della sua vita guarda un orologio che ticchetta incessante, che segna l’inevitabile scorrere del tempo, l’irreversibilità dell’esistenza umana. È l’orologio che gli aveva regalato Jesse nella 5×04 di Breaking Bad. “I miei rimpianti“. I miei rimpianti, ripete. Ma non ha il coraggio di dirlo, di ammettere a se stesso la verità più umana e devastante: il rimpianto del suo rapporto con Jesse.

Si rimette la maschera, parla di un rimpianto certo reale ma più superficiale, quello di aver perso il controllo di un’azienda, la sua azienda, che sarebbe poi divenuta potenza multimilionaria. Così fa anche Saul nascondendosi dietro guadagni miliardari e ginocchia scricchiolanti. Sono verità, queste, ma lo sono solamente per la maschera che indossiamo. Al di sotto, c’è tutta un’altra realtà, tutta un’altra storia, molto più umana, molto più autentica.

È quella di Mike che inizialmente pensa di voler tornare alla data dell’omicidio di suo figlio ma poi si corregge: “No, no“. Non è lì che nasce la colpa, non è in quel momento che la sua vita prende un’altra direzione. Bisogna risalire al peccato originale, a quel compromesso morale al quale sono seguiti, inevitabilmente, tutti gli altri: la prima mazzetta presa, la prima volta che è sceso a patti con la sua coscienza e si è condannato per sempre a un “breaking bad“, a una discesa inevitabile nel mondo criminale.

Da allora non si può più tornare indietro.

Non può farlo Jimmy nonostante le parole di Chuck: “Se non ti piace la direzione, non c’è nulla di male a tornare indietro“. Ormai siamo nel tempo del compiuto, dell’irreversibile, del bianco e nero. Quel momento è passato per sempre, il consiglio rimasto inascoltato, la terra ha continuato a girare e non possiamo più riavvolgerne il corso, volare in senso contrario al moto terrestre, più veloci della luce. Questa è la fine. L’orologio ticchetta, noi ci risvegliamo dall’illusione e il rimpianto ci divora.

Rimpianti. Gli stessi di Kim, ancora condannata al bianco e nero, a quei “forse” (“Maybe“) che ripete in qualunque conversazione banale con amiche ordinarie. Se fosse possibile riavvolgere il mondo forse avrei potuto salvare Jimmy, forse avrei potuto preservare il nostro amore, evitare di cedere al compromesso morale di inganni e raggiri. Forse Jimmy, il mio Jimmy, l’uomo di cui mi sono innamorata, sarebbe ancora “vivo”.

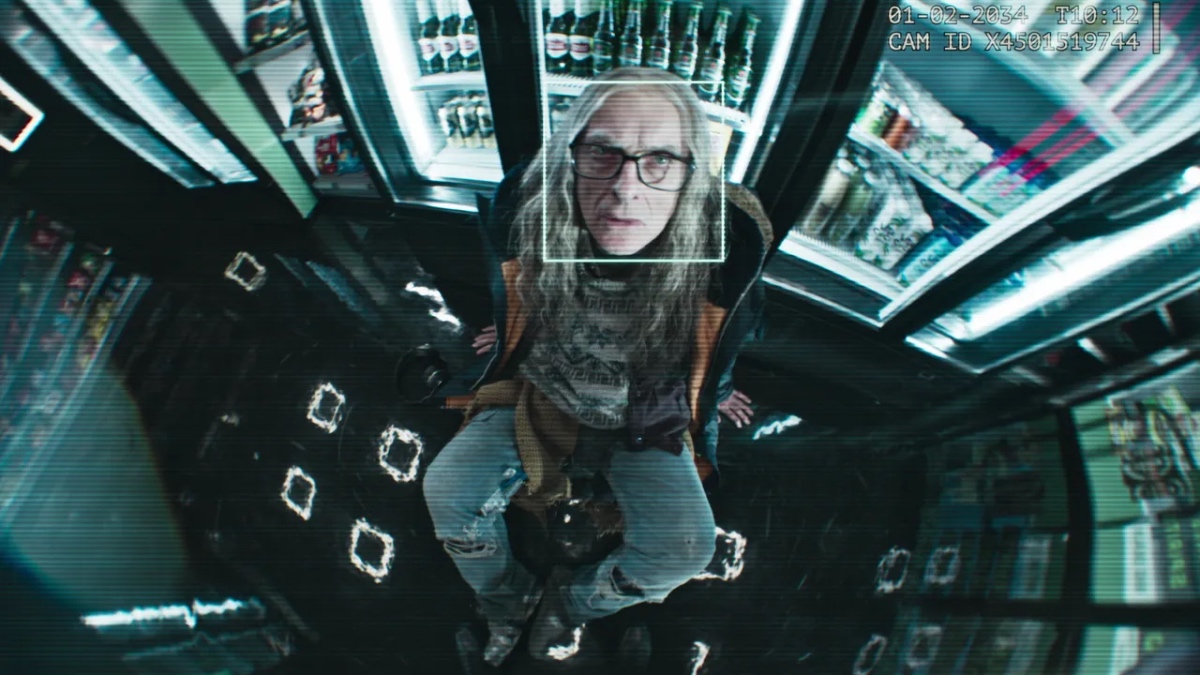

Saul nel frattempo prova a resistere: fugge, si nasconde nelle fogne, da vero scarafaggio tenace e ostinato qual è. Per sua natura non disdegna di abbassarsi al livello più infimo pur di sopravvivere, aggrappato a qualunque ancora di salvezza. Sguazza nella melma, si nasconde nel cassonetto rievocando così un’immagine che avevamo già visto nella première di questa sesta stagione di Better Call Saul. Nella 6×01 mentre la casa di Saul veniva smantellata apparivano tre elementi: il quadro che si era macchiato del sangue di Howard (ma ancora non potevamo saperlo), il libro di H.G. Wells (“La macchina del tempo“) e, infine, la sagoma cartonata di Saul Goodman che veniva gettata proprio in un cassonetto.

Tre simboli potentissimi che richiamano il rimpianto e anticipano la fine di Saul.

Quella maschera cartonata cade definitivamente in un cassonetto, là dove viene scoperto e arrestato. In lui, un moto inconscio eppure verace lo induce ancora una volta all’errore: Saul si agita, fa rumore, attirando così l’attenzione degli agenti. In lui, dal momento di quella chiamata a Kim, qualcosa ha sempre concorso per l’arresto, come ci siamo resi conto negli scorsi episodi, quando commette errori e scelte impensabili per il vero Saul Goodman (l’effrazione, la decisione di non uscire subito dalla casa del derubato, il contraddirsi con Marion, …).

Ma cosa significa tutto questo, perché lo fa? Chiuso in gabbia, preso dal rimorso, se lo chiede ossessivamente, ripetutamente anche Saul: “È così che ti fai beccare? È così che ti fai beccare? È così che ti fai beccare?“, “Che ti è venuto in mente? Che ti è venuto in mente?“. È un dialogo con se stesso, tra due parti di sé che hanno convissuto a lungo prima che una cedesse il passo all’altra e che di nuovo tornasse prepotentemente a farsi sentire, a chiedere ragione di sé e a boicottare l’altra. È un dialogo tra Saul e James, l’uno contro l’altro, l’uno con l’altro.

Due istanze della stessa persona, due anime che non possono essere totalmente annullate o imporsi definitivamente sull’altra. E allora, qual è la soluzione? Saul riprende il controllo ancora una volta, guarda quella scritta nella cella: “Il mio avvocato vi spaccherà il culo“, e ride ripensando al gioco di parole della 6×11, ripensando a quell’avvocatuccio facilmente manipolabile di Bill Oakley. In quell’occasione, parlando con Francesca, la sua ex assistente gli aveva detto: “È passato all’altra sponda“, intendendo con ciò che Oakley era diventato un avvocato difensore, ed esponendosi alla facile battuta di Gene: “Ha fatto coming out, eh?“. Ora, leggendo di avvocati e culi spaccati, nella sua mente ecco l’immagine di Bill.

Saul sceglie Oakley proprio perché ingenuo e sempliciotto, perfetto per i suoi scopi.

A lui è dedicata la scena più comica di questo finale di Better Call Saul, quella in cui Bill vorrebbe ritirarsi ma il giudice lo rimette al suo posto facendolo tacere. Saul agisce con maestria, con quella furbizia manipolatoria che gli è sempre stata propria. Ne vediamo l’aspetto più meschino e orribile nel discorso pronunciato davanti a Marie: un discorso falso che diventa una vera e propria offesa e presa in giro per la vedova di Hank. È un mostruoso capolavoro legale che lo porterebbe a scontare solo sette anni e mezzo.

Eppure, qualcosa blocca Saul. Ancora una volta in lui, per un attimo, emerge un’altra parte di sé. Ancora una volta l’artefice di questa rinascita interiore è Kim. Il suo nome, appena evocato, la notizia della sua confessione, fanno cadere di nuovo la maschera di Saul. Davanti a lui tornano i tre simboli, quelli che aveva affrontato e lasciato nel deserto. Tornano per chiedere ragione, per ottenere da lui un’ammissione finale. Lo tormentano un’ultima volta con la loro presenza finché James McGill non ne accetta la drammatica esistenza.

Il primo simbolo, il dollaro, è la brama di potere. James prende la parola davanti al giudice, sembra ripetere nuovamente la litania falsa e spocchiosa ascoltata da Marie ma stavolta qualcosa cambia. Cala la bugia della maschera e rimane solo la verità: “Ero terrorizzato ma non per molto. Quella sera ho visto un’opportunità. Un’opportunità di fare tanti soldi“. È la prima ammissione di colpa. Il dollaro impigliato nel deserto vola via, ora quel tormentoso senso di colpa, quella verità che si è rifiutato di guardare per troppo tempo non c’è più. Come Walt ammette in Breaking Bad di averlo fatto “Per me stesso“, così fa James. Ma non basta.

Davanti a lui c’è un’auto ribaltata nel deserto.

È il simbolo della sua identità, di quello che è davvero: quando aveva accettato l’incarico alla Davis & Main aveva cambiato auto prendendo una costosa berlina aziendale ma in breve si era accorto quanto scomoda e fuori misura apparisse per lui (la sua “travel mug” non entrava nello scomparto). Era tornato così al suo vecchio lavoro, ai suoi abiti e alla sua auto scassata. Ora quell’auto, cioè quell’essere sé stesso, chiede ragione di sé. Così James, sentendo chiamarsi Saul, corregge il giudice, si riappropria della sua essenza più profonda: “Il mio nome è McGill, James McGill“. Saul gone, Saul se ne è andato, e davanti a noi c’è solo l’uomo, messo a nudo con tutti i suoi dubbi, sensi di colpa e irreversibili rimpianti.

Ancora un simbolo, il più pesante, è lì di fronte a James McGill, a pretendere che lo si consideri. È la coperta termica, è Chuck, suo fratello. “Ci ho provato, avrei potuto provarci di più. Avrei dovuto. Quando ho avuto l’occasione di fargli male l’ho colta. Gli ho fatto perdere l’assicurazione professionale“. Il senso della confessione si fa totale, esula ormai dal processo, come nota Bill: “La cosa di tuo fratello non è neanche un reato“. “Invece sì“, risponde James McGill, dimostrando così, per la prima volta, di capire la colpa morale (il vero reato che accomuna tutti in Better Call Saul e Breaking Bad) di cui si è macchiato, quella che Saul Goodman ha ostinatamente negato nascondendosi dietro cavilli legali. James si spoglia di tutti gli orpelli, delle maschere, delle giustificazioni e dei compromessi. Si scioglie nella verità più dura da accettare, che la maschera di Saul avrebbe sempre dovuto negare: la colpa morale.

Il ronzio e la scritta “exit” rievocano Chuck, la sua sconfitta in tribunale nella 3×05 (a cui seguirà il suicidio), l’inizio dell’orribile degradarsi di Jimmy McGill. James risponde finalmente, profondamente, alla domanda sui rimpianti. Il rimpianto più grande per lui è quello di non aver fatto abbastanza per il fratello, di averlo anzi affossato nel momento in cui si è mostrato più fragile. Il libro di H. G. Wells presente nel flashback con Chuck ce lo chiarisce definitivamente.

Tutto però è compiuto. Non si può tornare indietro, non esiste una macchina del tempo.

Esiste solo l’uomo chiamato alla sua condanna più severa, al dover convivere per sempre con i suoi errori, con quei fantasmi che soltanto la confessione può allontanare da sé. Rimane il bianco e nero, il grigiore di chi ha provato a mascherare le sue ferite con i colori accessi e posticci di una maschera che Jimmy ha amato portare e continua, in fondo, ad amare.

Rimane, in un certo senso, Saul Goodman, perché è una parte di Jimmy che non può andarsene definitivamente. Rimane in lui nel rapporto con i carcerati, nel sorriso soddisfatto nel vedersi osannato al grido di “Better Call Saul“. La sintesi finale tra James e Saul è così compiuta. Le due istanze imparano a convivere, ormai libere dalle falsità dell’una o dell’altra. Saul rimane nelle mani puntate a pistola, nell’estroversa personalità da saltimbanco che Jimmy non può lasciare andare senza perdere una parte di sé.

In prigione, può finalmente essere se stesso, insieme Saul e Jimmy. Non c’è colore, però, non può esserci, perché i suoi errori sono irreversibili. Non è un caso che appena arrestato si preoccupi di chiamare a lavoro perché vengano ridistribuiti i turni e si cerchi un nuovo direttore del negozio. È un discorso molto simile a quello fatto da Gustavo nella 6×08 di Better Call Saul, quando il boss della droga, pur ferito e dolorante, si preoccupa della gestione di Los Pollos Hermanos. Entrambi non hanno affetti, la loro corsa al potere ha richiesto che rinunciassero ai rapporti umani e così non hanno altri a cui telefonare se non i loro sottoposti. Non hanno altro di cui preoccuparsi se non i loro lavori ordinari.

Eppure James si riscatta laddove Gus non può.

È Kim che smuove in lui la morale, con la sua confessione, con le sue parole. Quella presenza che Saul aveva imparato a espungere dalla sua vita, dandosi a prostitute e rapporti saltuari, torna prepotentemente e la maschera non resiste. Lo scrupolo morale si fa largo, il sentimento negato e schiacciato riemerge, e Saul lentamente si sgretola permettendo a James di apparire di nuovo.

Non può esserci un lieto fine per Kim e Jimmy, perché siamo già nell’ora dei rimpianti, di ciò che poteva essere e non è stato, degli errori che si potevano evitare ma che ora hanno allontanato irreparabilmente entrambi. Le colpe di Saul impongono la prigione a vita e così non rimane che un ultimo inganno per rivederli insieme, un’ennesima volta, un’ultima volta.

Kim si spaccia per il suo legale sfruttando il tesserino da avvocato. Si introduce nella prigione. James può guardarla negli occhi, può farlo con la forza della confessione, del pentimento. A tutto ha rinunciato per quello sguardo, per rivederla con gli occhi di un tempo, occhi innamorati e complici. Non ha senso una vita da braccato, in bianco e nero, senza Kim. Senza amore. Jimmy lo ha capito, troppo tardi perché torni una luce piena ma abbastanza per rivedere negli occhi l’amore. E allora c’è spazio per un ultimo brandello di colore, per una sottile luce, quella della brace di una sigaretta condivisa, che illumina ancora, il tempo di una visita, la vita.

Non è molto ma è tutto ciò che resta.

Ci allontaniamo mentre una rete di filo spinato ci separa irreversibilmente da una vita di affetti familiari che non vivremo mai. Chiudiamo gli occhi, lo sappiamo che non servirà a nulla, ma chiudiamo gli occhi e iniziamo a lasciarci andare ai rimpianti. Chiudiamo gli occhi e il mondo si riavvolge, voliamo più veloci della luce mentre torniamo forse soltanto con la mente, soltanto col cuore, al tempo in cui tutto era ancora possibile, in cui davanti a noi c’era una via d’uscita e un finale felice. Siamo di nuovo all’inizio di tutto, appoggiati al muro col nostro amore al fianco, a fumare una sigaretta condivisa. Siamo di nuovo al pilot di Better Call Saul, all’inizio del viaggio, almeno per un attimo, soltanto per un secondo, per quel secondo che abbiamo estorto al tempo irreversibile e maledetto.

Guardiamo allontanarsi la donna che avrebbe potuto, che avrebbe dovuto essere la nostra compagna di vita, che avrebbe potuto salvarci, che in parte ci ha salvato, come Superman, riavvolgendo il tempo, facendoci tornare noi stessi. Chiudiamo ancora gli occhi mentre un vento leggero ci accarezza: i nostri fantasmi non ci sono più ma rimane il bianco e nero di quello che avrebbe potuto essere e non sarà mai, non più. Ora che più nulla va bene e ogni cosa è persa per sempre. Ora che rimangono soltanto i rimpianti. S’all gone, man. S’all gone Saul.

Dedicato all’unico legale che avrei voluto al mio fianco, al migliore amico possibile, a te che te ne sei andato lasciandoci con i rimpianti e le illusioni di una vita da vivere per sempre insieme che non vivremo mai. A Federico