Un abbonamento che cambia il tuo modo di guardare le Serie Tv

Con così tante piattaforme e poco tempo a disposizione, scegliere cosa vedere è diventato complicato. Noi vogliamo aiutarti ad andare a colpo sicuro.

Arriva Hall of Series Discover, il nostro nuovo servizio pensato per chi vuole scoprire le serie perfette i propri gusti, senza perdersi in infinite ricerche. Ogni settimana riceverai direttamente sulla tua email guide e storie che non troverai altrove:

- ✓ Articoli esclusivi su serie nascoste e poco conosciute in Italia

- ✓ Pagelle e guide settimanali sulle serie tv attualmente in onda

- ✓ Classifiche mensili sulle migliori serie tv e i migliori film del mese

- ✓ Consigli di visione personalizzati e curati dalla nostra redazione (e non un altro algoritmo)

- ✓ Zero pubblicità su tutto il sito

Clickbait, approdata su Netflix il 25 agosto, si è rivelata una miniserie thriller godibile ma purtroppo dimenticabile e forse destinata a mescolarsi tra quei prodotti del catalogo che riescono a solleticare l’attenzione del pubblico solo con emozioni fugaci e momentanee, senza andare veramente oltre. Ecco ciò che emerge dalla visione della miniserie nonostante le premesse positive poste dal trailer e dalla trama che, a questo punto, riteniamo abbiano compiuto solo un ottimo lavoro di facciata, proprio come quei titoli stravolgenti che vagano sul web volendo attirare quanta più attenzione possibile ma dietro cui si nasconde solo un pugno di mosche. In questo modo la miniserie Netflix rispetta il titolo “clickbait”, molto più degli eventi narrati nel corso degli otto episodi.

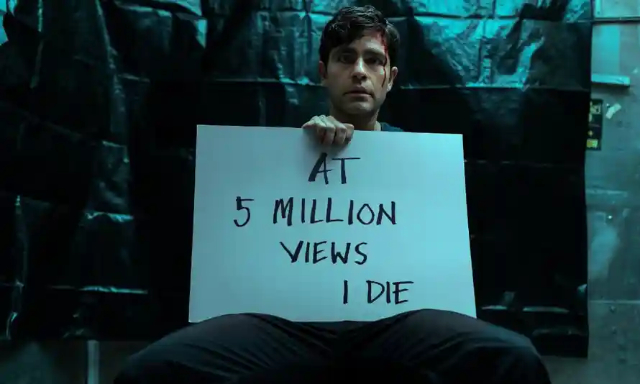

La traumatica vicenda ha inizio nel momento in cui sul web viene diffuso un video in cui Nick Brewer (Adrian Grenier), marito e padre affettuoso, con il volto sporco di sangue mostra un cartello con su scritto “io abuso delle donne. A 5 milioni di visualizzazioni morirò”. Il panico si diffonde, l’incredulità avanza e i media e i riflettori travolgono la famiglia Brewer improvvisamente protagonista di una tragedia inaudita. Tra le indagini difficili, i dubbi dei detective e la cattiveria dimostrata dal pubblico social, i segreti di Nick sembrano emergere dando fondamento a quanto scritto sul cartello mostrato nel video. Improvvisamente le immagini di marito, fratello e figlio benevolo paiono frantumarsi, ma sarà vero ciò che si dice di lui? Sarà ancora vivo? Qual è la verità e qual è la bugia?

È chiaro sin da subito che lo scopo della serie è di portare in scena i tratti più oscuri, violenti e insensibili di chi abita il web. Tramite la diffusione del video si evince una realtà in cui facilmente si attua un processo di depersonalizzazione che annulla l’empatia, la comprensione e la consapevolezza di dover avere rispetto nei confronti della vittima. Questo è tutto ciò che la società virtuale e concreta attua nei confronti dei Brewer, isolati e accecati. Persino coloro che vogliono aiutarli in realtà lo fanno per divertimento personale, per scommessa e non per motivazioni nobili.

Dietro vi è sempre un tornaconto atto a descrivere una degradazione scatologica. Da questo punto di vista, Clickbait vuole percorrere la strada spianata da Black Mirror.

Eppure questa scelta si dimostra un’arma a doppio taglio, poiché se da un lato attrae il pubblico facendo leva sul senso dell’orrido, dall’altro la narrazione lenta e a tratti ripetitiva esaspera e annoia l’attenzione di chi guarda. Uno degli aspetti migliori di Black Mirror, icona del tecnopessimismo, riguardava la durata degli episodi che, compressi in 50 minuti, non davano la possibilità agli spettatori di distrarsi. A questo si aggiungeva inoltre che ogni episodio riguardava personaggi diversi in storie diverse, ed è proprio quest’ultimo aspetto che Clickbait ha cercato di emulare e riadattare alla propria narrazione, scegliendo di porre al centro di ogni episodio un personaggio diverso. In questo modo ognuno con le proprie azioni e il proprio punto di vista avrebbe aggiunto sempre più tasselli alla vicenda di Nick Brewer. Teoricamente sembra una scelta oculata e dinamica, tuttavia il punto debole si manifesta nel momento in cui qualche scena avvenuta in un episodio si ripete in quello successivo non aggiungendo molto, nonostante la prospettiva sia differente.

La narrazione è rallentata anche dai flashback, che nella maggior parte dei casi sono sempre gli stessi. È chiaro che la ripetizione voglia porre l’accento sui sentimenti della moglie di Nick o su quelli di Emma, magari per sottolineare o far intuire al pubblico che qualcosa non va in alcuni comportamenti dei personaggi, ma la verità è che pian piano queste scene diventano insopportabili annullando la possibilità di una riflessione. Si tratta di un errore che ritroviamo anche in Shadow & Bone, serie fantasy prodotta da Netflix e tratta dai libri di Leigh Bardugo.

Concorrono alla mal riuscita della miniserie alcuni personaggi secondari inseriti forzatamente solo per raggiungere determinati scopi di trama.

Vince e Ben vengono ripescati all’occorrenza e successivamente lasciati in sospeso. A tal proposito emerge la domanda: che senso ha avuto mostrare dettagli della loro vita se il loro compito sarebbe stato breve e decisamente marginale? Nonostante alcune azioni fondamentali per il caso, appaiono personaggi macchietta che esauriscono il loro compito in un batter d’occhio rendendo inutile quel principio di approfondimento psicologico mostrato in un paio di episodi. Se un’informazione non si inserisce nella dinamica causa-effetto e non determina precisi accadimenti, allora risulta superflua e per ciò eliminabile dalla vicenda. Invece la scelta di inserire dettagli interessanti ma alla fine inutili ha comportato un finale sbrigativo con alcuni buchi di trama.

Bisogna ammettere che, nel climax generale degli eventi, la rivelazione finale stupisce mandando fuori strada il pubblico che probabilmente aveva già puntato il dito contro il colpevole. Ma sebbene la fine sconvolga, in realtà sembra sia stata realizzata solo per non ricadere nel cliché, come se gli sceneggiatori a una certo punto della produzione avessero cambiato idea spostando l’attenzione dal colpevole scontato a quello un po’ più inaspettato, senza rivedere e migliorare gli indizi e i sospetti disseminati lungo tutta la narrazione. Sarebbe stato di gran lunga più avvincente approfondire la psicologia dei personaggi finali piuttosto che quella di figure di passaggio, anche perché se così fosse stato si sarebbero comprese meglio alcune azioni e battute finali.

Nonostante le scelte discutibili che hanno reso Clickbait una miniserie da “clickbait”, si tratta di un prodotto con cui trascorrere una serata tranquilla, quando non si hanno impegni e si desidera vivere istanti di adrenalina passeggera. Per questo la definirei una serie dal risultato discreto a cui assegnare un 7/10.