Un abbonamento che cambia il tuo modo di guardare le Serie Tv

Con così tante piattaforme e poco tempo a disposizione, scegliere cosa vedere è diventato complicato. Noi vogliamo aiutarti ad andare a colpo sicuro.

Arriva Hall of Series Discover, il nostro nuovo servizio pensato per chi vuole scoprire le serie perfette i propri gusti, senza perdersi in infinite ricerche. Ogni settimana riceverai direttamente sulla tua email guide e storie che non troverai altrove:

- ✓ Articoli esclusivi su serie nascoste e poco conosciute in Italia

- ✓ Pagelle e guide settimanali sulle serie tv attualmente in onda

- ✓ Classifiche mensili sulle migliori serie tv e i migliori film del mese

- ✓ Consigli di visione personalizzati e curati dalla nostra redazione (e non un altro algoritmo)

- ✓ Zero pubblicità su tutto il sito

Non è facile al giorno d’oggi realizzare un film di Indiana Jones, prima di tutto perché è un uomo del passato, ancorato ad esso, con pochi spazi per i tempi odierni ed è caratterizzato dalla nostalgia, considerando pure che originariamente era ispirato agli eroi che Spielberg e Lucas vedevano al cinema da bambini. Ovviamente, anche il quinto capitolo della saga pone le sue basi sulla nostalgia; quella, però, riconducibile a un vecchio amico che, dopo mille avventure insieme, dobbiamo inevitabilmente salutare. Che poi è lo scopo dell’opera, dato che dovrebbe essere l’ultima. Allora, la vera domanda, più che sulla validità della nostalgia, è questa: Indiana Jones e il quadrante del destino riesce, partendo da essa, a raccontare una storia convincente attraverso quella che è un’icona profondamente amata del cinema?

La risposta? Indiana Jones e il quadrante del destino ci riesce in parte, perché non è tutto oro quello che luccica. Anzi. Ma procediamo con ordine.

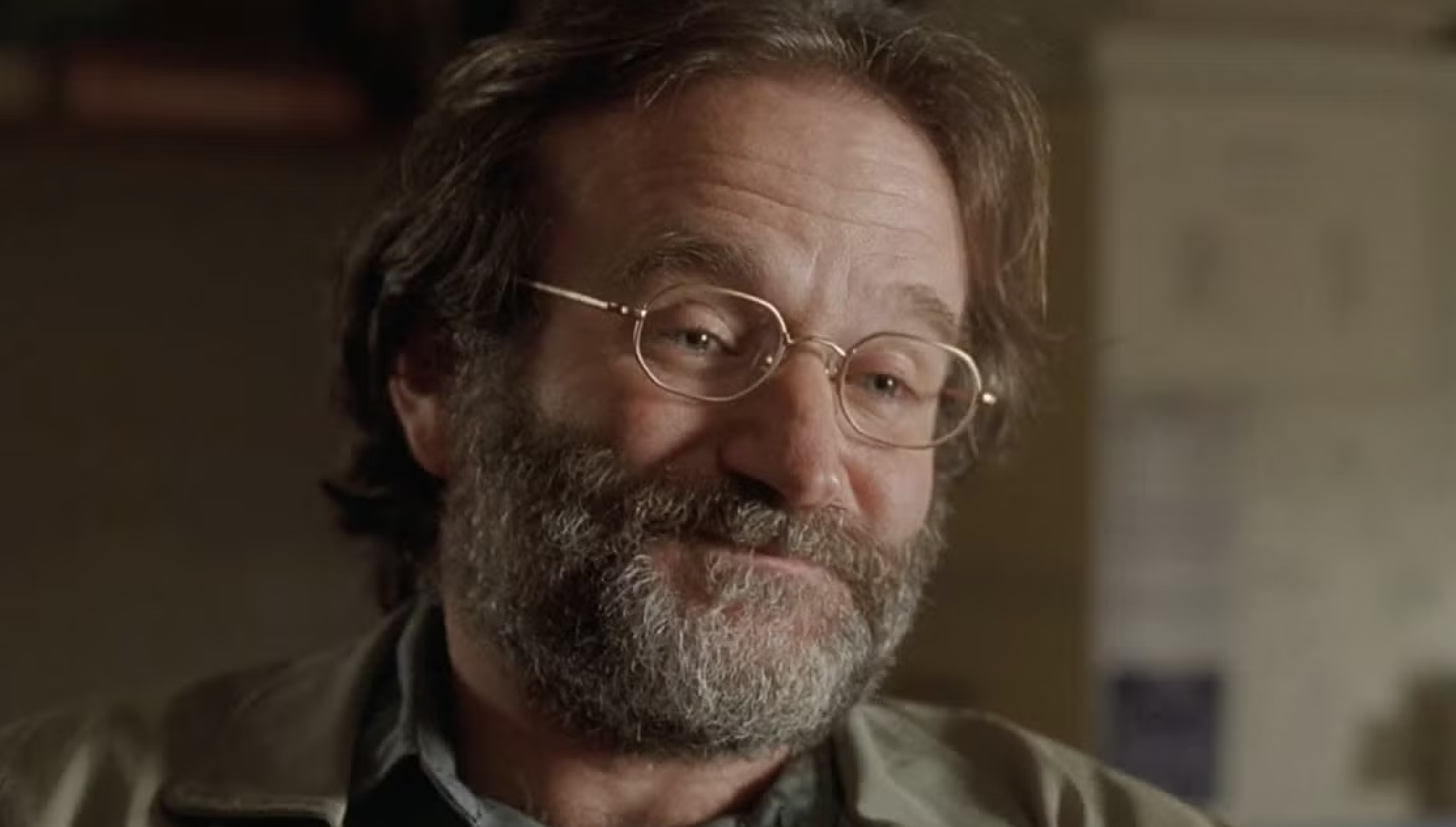

Senz’altro, uno dei protagonisti del film è il tempo, che scorre inesorabile anche se il cinema spesso ci illude di poterlo fermare, se non riavvolgere. Come nel prologo di Indiana Jones e il quadrante del destino, un lungo flashback che ci porta negli anni ’40 su un treno nazista in cui Indy e Basil Show (un sempre grandissimo Toby Jones) cercano di recuperare l’ennesimo manufatto antico dai poteri sovrannaturali. Oltre all’ottimo lavoro di digitalizzazione che ringiovanisce Harrison Ford e allo scoprire subito il mistero archeologico di turno, veniamo accolti dalle classiche atmosfere della saga, come se la pellicola ci rassicurasse di essere in un vero e proprio film di Indiana Jones. Lo comprendiamo dai rapidi e divertenti dialoghi, dalla meravigliosa colonna sonora di John Williams e dalle trovate di James Mangold alla Spielberg (come il travestimento di Indy per confondersi tra i nazisti e l’esser scoperto per un banale dettaglio).

Del resto, è piacevole rivedere sullo schermo situazioni familiari, sebbene l’uso eccessivo degli effetti digitali rompa la magia dei primi tre film, tolga respiro alle azioni e dia una percezione sfuggente degli spazi. Il che è una contraddizione in una pellicola su un tema così materiale come l’archeologia.

Dopo il prologo, troviamo un Indy completamente diverso. Siamo nel 1969, l’uomo sta per sbarcare sulla Luna e lo sguardo del mondo non è più rivolto all’esplorazione del passato, ma del futuro. Indy è, come i suoi manufatti, un relitto. Stanco, disilluso e ormai prossimo al pensionamento, fatica a farsi ascoltare in aula da studenti che non lo guardano più con occhi adoranti. D’altronde, il tempo ha domato anche l’anima più spericolata, lasciandola preda dei suoi demoni. Questo contrasto tra passato e presente lo vive anche Harrison Ford nel suo rapporto con Indy. La saga, infatti, si evolve assieme al suo interprete, provando a mostrare accenni di modernità che, però, paiono spesso fuori contesto. Succede in Indiana Jones e il quadrante del destino, ma anche ne Il regno del teschio di cristallo. Quest’ultimo, pur bistrattato, è il punto di partenza per innescare il viaggio più intimo che Indy abbia mai affrontato sia per quanto riguarda Helena, sia per le sue fragilità, come dice Ford:

“Indy mostra la sua vera debolezza: il logorio del tempo che lo conduce alla fine della sua vita”.

Sul carismatico e appassionato Harrison Ford c’è poco da dire, se non che l’amore per questo personaggio si avverte in ogni istante, anche perché: “[…] grazie a lui ho imparato soprattutto a conoscere un po’ di più il mio lavoro. Indiana Jones significa per me quello che significa per il pubblico”. Invece, interessante è l’introduzione di Helena Shaw. Rovesciando i canoni della damigella in pericolo, ricorda l’Indy del passato per spericolatezza e intraprendenza, ma non ne è una copia, avendo la sua personalità e la voglia di vivere alle sue condizioni. Si crea un grande livello di spontaneità tra Indy ed Helena, con quei dialoghi che confrontano due generazioni senza però avviare una vera e propria riflessione in un film di puro intrattenimento. Assieme a loro c’è il giovane Teddy, versione 2.0 di Shorty, e tra loro tre si instaura una relazione simile a quella tra Indy, Shorty e Willie ne Il tempio maledetto; però, è Helena a comandare i giochi, sempre un passo avanti al vecchio protagonista. Il nemico, poi, ha il volto di Mads Mikkelsen, sempre efficacissimo nei ruoli da villain.

Il problema, però, è come questi personaggi sono scritti. La rigida sceneggiatura, infatti, non permette a Phoebe Waller-Bridge (che comunque eleva e dà freschezza ai classici momenti “alla Indiana Jones”) e Mads Mikkelsen di esprimere tutto il loro potenziale rispettivamente ironico e drammatico. Soprattutto quest’ultimo non ha lo stesso mordente di carismatici antagonisti alla Elsa Schneider o Irina Spalko. Entrambi i due attori, infatti, avrebbero potuto elevare ulteriormente Indiana Jones e il quadrante del destino, invece di rimanere impantanati in una formula sterile e standardizzata. Lo stesso vale per Teddy, privo di sottotrama o una crescita significativa, perché non c’è margine. Non c’è tempo. Uguale il discorso per Antonio Banderas: viene sprecato l’enorme potenziale sia del personaggio che della scena dell’immersione.

E non sono gli unici problemi. Mangold, infatti, prende la strada più facile, riempiendo il film di rimandi alla saga che sembrano tradire una mancanza d’immaginazione, come gli inseguimenti a cavallo, le grotte piene di serpenti o i nazisti. Nonostante sia un film ben girato, Indiana Jones e il quadrante del destino non ha quei momenti destinati a diventare iconici come la cena ne Il tempio maledetto, il salto de L’ultima crociata, il raccogliere il fedora prima della chiusura di una porta o una mano che stringe un cuore che batte. Il che indica la differenza tra un’opera che rimane e una che verrà dimenticata. Inoltre, incupire Indy cozza un po’ con lo spirito del personaggio, nonostante abbia perfettamente senso nell’ottica moderna dove l’introspezione ha raggiunto livelli profondi. Però, c’era bisogno di più coraggio e di scelte più radicali per svilupparlo in maniera più convincente. Anche qui, come nel quarto capitolo, ci siamo spostati sul fantascientifico e para-scientifico, piuttosto che sull’originario fantasy tendente all’horror, volendo spiegare tutto troppo razionalmente e, di conseguenza, togliendo mistero soprattutto a quella che sarebbe potuta essere la più grande avventura di Indy e di tutti noi: viaggiare nella storia.

Sono critiche che potrebbero far apparire Indiana Jones e il quadrante del destino come una pellicola brutta e inutile. Non è così. È divertente e piacevole, con una buona regia, una fotografia e delle musiche eccellenti, delle scene adrenaliniche e un finale che, pur frettoloso e discutibile, alla fine è coerente con la storia e il personaggio di Indy. Non sorprende, ma nemmeno annoia o ci fa arrabbiare come Il regno del teschio di cristallo. Non pretende di passare il testimone, perché di Indiana Jones ce n’è soltanto uno ed è Harrison Ford, ma ci lascia salutarlo nella maniera più affettuosa possibile. Anche se il finale perfetto lo avevamo già avuto ne L’ultima crociata. Alla fine, la chiave del film è nelle parole di Sallah che, accompagnando Indy all’aeroporto, dice che gli manca il brivido dell’avventura. Sallah siamo noi che ricerchiamo dovunque il nostro amato eroe e l’essenza che sta alla base delle storie di cui è protagonista. Perché Indy è davvero immortale, pur sentendosi fuori luogo, pur essendo fuori dal tempo. E sì, Indiana Jones e il quadrante del destino sarà imperfetto, pieno di difetti, senza il piglio giusto, che ha voluto attualizzare Indy ma che poi ha sprecato tutto cadendo nella nostalgia spicciola, che non brilla se non nell’interpretazione di Harrison Ford.