Non c’era da vinì, non c’era da vinì

Non c’era da vinì e so’ vinutu

So’ li sospiri tua, so’ li sospiri tua

So’ li sospiri tua

M’hannu chiamatu

(Non dovevo venire, non dovevo venire,

non dovevo venire e son venuto,

sono i tuoi sospiri, sono i tuoi sospiri,

sono i tuoi sospiri

che mi hanno chiamato.)

Un abbonamento che cambia il tuo modo di guardare le Serie Tv

Con così tante piattaforme e poco tempo a disposizione, scegliere cosa vedere è diventato complicato. Noi vogliamo aiutarti ad andare a colpo sicuro.

Arriva Hall of Series Discover, il nostro nuovo servizio pensato per chi vuole scoprire le serie perfette i propri gusti, senza perdersi in infinite ricerche. Ogni settimana riceverai direttamente sulla tua email guide e storie che non troverai altrove:

- ✓ Articoli esclusivi su serie nascoste e poco conosciute in Italia

- ✓ Pagelle e guide settimanali sulle serie tv attualmente in onda

- ✓ Classifiche mensili sulle migliori serie tv e i migliori film del mese

- ✓ Consigli di visione personalizzati e curati dalla nostra redazione (e non un altro algoritmo)

- ✓ Zero pubblicità su tutto il sito

È proprio sulle note della Pizzica di San Vito, elemento distintivo che fin dal primo istante connota geograficamente Qui non è Hollywood, l’ultimo lavoro e primo prodotto seriale del regista pugliese Pippo Mezzapesa, che si sviluppa un racconto intenso e profondo. La scelta di questa pizzica che tradizionalmente esprime sentimenti romantici, diventa qui simbolo di un presagio oscuro, quasi un monito, che anticipa in modo inquietante il destino della protagonista.

Il titolo, Qui non è Hollywood, racchiude l’essenza più autentica del racconto. Non c’è – o meglio non dovrebbe esserci – nulla di spettacolare da vedere: non ci dovrebbero essere biglietti da acquistare, ma un’intera città sconvolta e stravolta, al centro di uno dei capitoli più tragici della cronaca nera del nostro paese. Un nome si leva nella confusione di Avetrana, una città ormai tutto fuorché monotona, in totale asincronia con una delle prime scene del film, e quel nome è quello di Sarah Scazzi. Risuona più forte della musica e del chiacchiericcio della gente, più assordante del clic delle macchine fotografiche e più accecante dei flash dei curiosi.

L’ambizioso progetto di Pippo Mezzapesa ha sollevato diverse polemiche fin dal suo annuncio. Tuttavia, il regista risponde in modo preciso e soddisfacente alle critiche, offrendo un’opera che non lascia spazio a ipocrisie o moralismi superficiali. Al contrario, il messaggio sociale è chiaro e potente, in linea con i lavori precedenti di Mezzapesa.

Per chi non conosce il suo cinema, Pippo Mezzapesa è profondamente legato alla sua terra e utilizza il suo stile diretto e senza fronzoli per trattare tematiche sociali importanti. Dai lungometraggi Il paese delle spose infelici e Il bene mio, al cortometraggio La giornata (disponibile su YouTube e dedicato a Paola Clemente, bracciante tarantina vittima del caporalato), fino a Ti mangio il cuore, ispirato alla storia della prima pentita di mafia del Gargano, ogni sua opera è un’immersione nelle vicende e nelle problematiche della Puglia.

Qui non è Hollywood si inserisce perfettamente in questo percorso, confermando il fil rouge che lega i lavori di Mezzapesa: la volontà di raccontare in modo onesto e crudo, ma anche delicato e rispettoso una realtà territoriale che pochi conoscono a fondo.

Sin dalla genesi del prodotto si è parlato di pornografia del dolore, di una forma voyeurismo sempre più diffuso che dilaga nell’intrattenimento dai film, alle serie, ai podcast, il true crime è un genere sempre più in ascesa. Il rischio di sbagliare era altissimo. E sebbene in tanti dubitavano delle intenzioni nel voler raccontare una storia così tragica, Mezzapesa stava lavorando a un progetto che avrebbe messo a tacere gli scettici perché paradossalmente affronta proprio questa questione con grande intelligenza e valorizzando il mezzo cinematografico nel modo più astuto.

Mezzapesa non ricostruisce propriamente il delitto secondo le regole canoniche del genere, ma racconta una storia, racconta lo spaccato di vita, il microcosmo che si è creato attorno ai protagonisti coinvolti e che implodendo li ha divorati, fagocitati e sputati fuori dalla loro bolla, lasciandoli in pasto al pubblico.

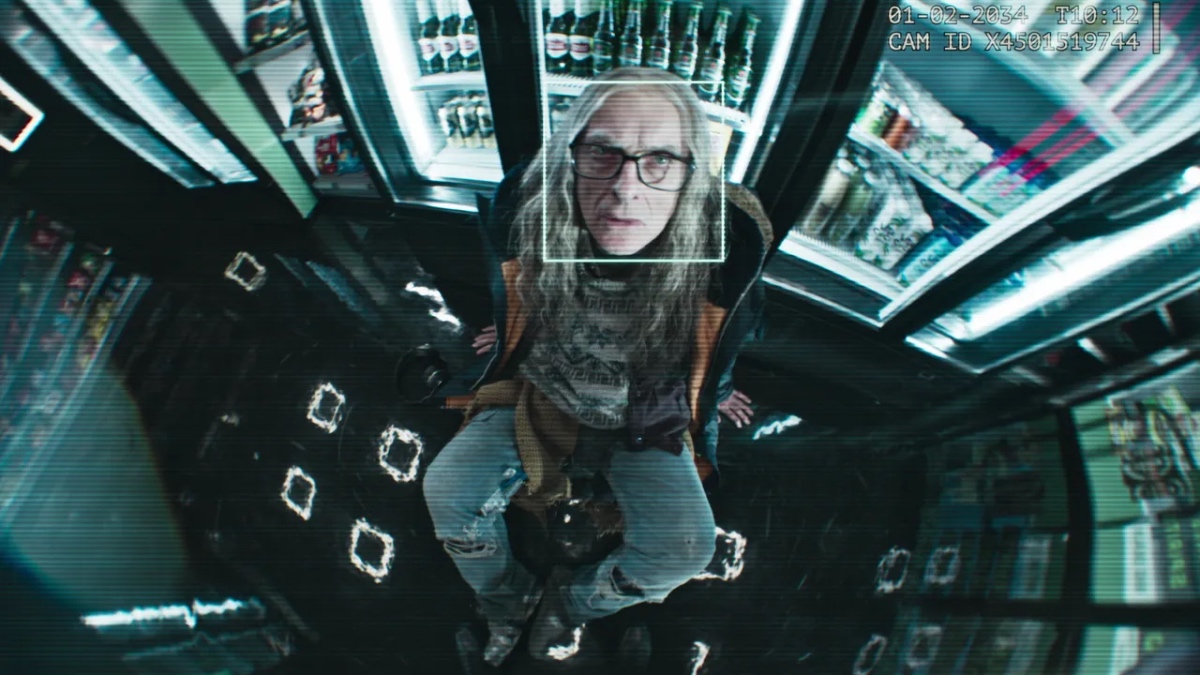

Una scelta significativa di Mezzapesa, meritevole di essere evidenziata, è stata quella di costruire il racconto di Qui non è Hollywood mantenendo lo spettatore entro i confini del limite dello sguardo umano. Invece di sfruttare le potenzialità del mezzo cinematografico per mostrare ciò che l’occhio umano non potrebbe vedere — come l’interno del pozzo dove è stato inizialmente nascosto il corpo della vittima — Mezzapesa decide di concentrarsi sull’atto di violazione compiuto dai turisti. Così facendo, distoglie l’attenzione dal macabro e impedisce alla curiosità dello spettatore di essere soddisfatta, mettendo in risalto l’indecenza del gesto piuttosto che il suo oggetto.

Utilizzo l’espressione “limite dello sguardo” anche perché è anche il titolo di un libro di Michele Guerra che racconta, tra le altre cose, di questo tipo di intrattenimento, del turismo legato alla tragedia, della spettacolarizzazione del dolore, nel caso di Guerra, quello della Shoah e lo fa con magistrale accuratezza. Guerra nel libro tratta un argomento che può confluire e tornare utile nel discorso di Qui non è Hollywood. Analizza approcci distinti alla rappresentazione della Shoah tra cui quello del film Austerlitz di Sergei Loznitsa mostrando il modo in cui il regista si rapporta al tema della memoria e l’approccio al racconto e al ricordo di una tragedia.

In Austerlitz, Loznitsa utilizza telecamere fisse per osservare i turisti che visitano il campo di Sachsenhausen. Il film mostra come i visitatori si muovano e scattino foto in luoghi che, secondo Guerra, conservano una dimensione di inaccessibilità, quasi come fossero “inattraversabili” sul piano emotivo e storico. Guerra sottolinea che l’aspetto più tragico del film è la presenza di turisti: i turisti producono immagini – nello specifico i selfie – che, secondo lo studioso, svuotano l’esperienza del suo significato. Loznitsa non intende mostrare la Shoah in sé, ma piuttosto critica come, attraverso la produzione tecnica delle immagini, i visitatori dimentichino la gravità storica del luogo, riducendo il campo a uno sfondo per le proprie foto.

Ed è proprio questo che sembra voler fare anche Pippo Mezzapesa con Qui non è Hollywood. Il regista non si propone di ricostruire il delitto di Sarah Scazzi secondo i canoni de genere, né offre una sua interpretazione esplicita dei fatti. Non si rivolge alla “giuria popolare” consegnandole carnefici e vittime. Invece, fa un lavoro minuzioso su ciò che ruota attorno al delitto, mostrando come la tragedia reale e concreta sia stata dimenticata, sostituita da una sorta di intrattenimento popolare che ha trasformato Avetrana in un circo mediatico, un’industria del sensazionalismo costruita sulla morte di una quindicenne.

Mezzapesa utilizza il movimento e persino gli ostacoli davanti alla macchina da presa per mostrare turisti intenti a scattare foto, appropriandosi di uno spazio che non gli appartiene. Tutti hanno qualcosa da dire sulla morte di Sarah; ognuno ha un’opinione e cerca il proprio momento di notorietà nel paese. Attraverso inquadrature frenetiche e splendidi primi piani, spesso caratterizzati da volti segnati, vissuti e indelebili — marchio distintivo del regista — Mezzapesa racconta il processo di imbruttimento e deformazione dei cittadini di Avetrana che assumono una forma sempre più grottesca, fino a diventare figure penose, espressione della totale mancanza di sensibilità o della perversa assuefazione a un evento così grande e tragico.

Mezzapesa fa una scelta potente e significativa dando voce alla vittima, Sarah. Questo approccio permette agli spettatori di “ascoltare” il suo punto di vista, di percepire la sua versione dei fatti finché può raccontarla. È una prospettiva rara, una chiave di narrazione che è solitamente trascurata: ascoltare la storia della vittima anziché solo il caos mediatico e giudiziario che segue.

Il regista non si limita a narrare un crimine, ma esplora profondamente lo spaccato umano della vicenda, dedicando un episodio a ciascuno dei protagonisti: Sarah, Sabrina, Michele e Cosima. Attraverso un uso sapiente di due linee narrative parallele che si alternano e si rincorrono, Mezzapesa costruisce un mosaico di eventi che culmina nel “prima” del delitto, nel capitolo dedicato a Sarah. È qui che la narrazione si concentra sul materiale umano, sul vissuto, sui sentimenti e sulle esperienze di chi è stato tragicamente coinvolto.

La decisione di partire da Sarah non è casuale, ma rappresenta una dichiarazione d’intenti chiara: è un atto di rispetto verso la vittima, una presa di posizione forte. In un certo senso, è come se il regista stesse ri-dando voce a Sarah, offrendole uno spazio che le era stato negato e permettendo agli spettatori di vederla non solo come “vittima”, ma come persona.

Questa scelta narrativa non solo dona profondità alla storia, ma consente di esplorare la complessità delle dinamiche familiari e sociali, mettendo in luce le tensioni, le contraddizioni e le ombre che avvolgono ogni protagonista. Infatti, anche nel racconto di Sarah stessa, quello di Mezzapesa non è un ritratto idealizzato della vittima. Sarah non viene rappresentata come un angelo, ma come una quindicenne autentica, con tutte le sfaccettature e le contraddizioni tipiche di quell’età: emerge la sua acerbità, la naturale superficialità e la vulnerabilità – che suscita tenerezza – di un’adolescente che sta ancora cercando di trovare il proprio posto nel mondo.

Il regista indaga i suoi conflitti interiori e le dinamiche familiari che la circondano, mostrando il rapporto difficile con la madre, il desiderio di sentirsi accettata dai più grandi e la volontà di confondersi con loro. Sarah vuole apparire, sentirsi parte di qualcosa, ed è spinta da una naturale voglia di protagonismo tipica dell’adolescenza, e dall’aspirazione di somigliare a chi ammira. Per lei, i punti di riferimento sono la cugina Sabrina, che è come una sorella, e la zia Cosima, figure in cui cerca l’affetto materno che non riceve a casa e lo fa con atti così spontanei e ingenui come il ricercarsi nella familiarità dei tratti del volto della zia da giovane.

Un legame, questo con la zia che la porta a esprimere pensieri come “Perché non sei tu mia madre?” e “Adottatemi“. Sono frasi che rivelano una profonda ricerca di appartenenza, di accettazione e forse anche di fuga da una realtà familiare che percepisce distante. Questo approccio rende ancora più complessa la storia, perché ci invita a guardare non solo al delitto, ma anche alle relazioni che lo precedono, alle emozioni irrisolte, ai desideri e alle frustrazioni che accompagnano ogni protagonista. Il risultato è un ritratto umano che scava nelle sfumature, nelle zone grigie dei rapporti familiari e delle aspirazioni personali.

Nei capitoli dedicati a Sabrina, Michele e Cosima, Mezzapesa trasforma gradualmente questi personaggi in figure sempre più mostruose e inquietanti, ricorrendo a inquadrature che trasmettono una sensazione di distorsione e disorientamento. Queste scelte stilistiche rivelano tratti quasi animaleschi: i protagonisti sono spesso ripresi in primi piani che enfatizzano espressioni e gesti scomposti, come il modo in cui si abbuffano con le mani, suscitando un senso di disgusto nello spettatore. Michele, in particolare, è ritratto nella sua semplicità e ignoranza, dipendente dalla moglie e trattato come una figura subordinata, quasi al pari di un animale.

Tutti questi elementi contribuiscono a costruire un’atmosfera cupa, in linea con la discesa verso l’oscurità dei personaggi e delle loro motivazioni e sono merito di una prova attoriale a dir poco straordinaria. Bisogna sottolineare e ribadire quanto gli interpreti della serie siano stati eccezionali e meticolosi nel lavoro fatto. Sono riusciti a ricoprire ruoli estremamente impegnativi in modo assolutamente magistrale.

Con Qui non è Hollywood, Pippo Mezzapesa riesce a raccontare una delle storie più dolorose e complesse della cronaca nera italiana senza cadere nelle trappole del voyeurismo o della spettacolarizzazione. Al contrario, la sua opera è un tentativo di restituire dignità alla memoria di Sarah Scazzi, di ridare voce a chi, in vita, non ha avuto la possibilità di raccontarsi.

Mezzapesa compone un ritratto stratificato di una comunità e di una tragedia, scavando nelle dinamiche familiari e sociali che hanno condotto al dramma, e mostrando come la sofferenza reale sia stata trasformata in un fenomeno mediatico. In un’epoca in cui il true crime tende sempre più a consumare il dolore come intrattenimento, Qui non è Hollywood si distingue per la sua delicatezza e rispetto, lasciando un messaggio potente su ciò che resta quando il clamore si spegne: l’umanità ferita di chi è stato coinvolto, i silenzi della vittima e l’inquietudine per una giustizia che spesso si perde nelle luci della ribalta.

Fabiana Fanelli