ATTENZIONE! L’articolo contiene SPOILERS del film The Brutalist.

“Nessuno è più schiavo di colui che si ritiene libero senza esserlo”

Un abbonamento che cambia il tuo modo di guardare le Serie Tv

Con così tante piattaforme e poco tempo a disposizione, scegliere cosa vedere è diventato complicato. Noi vogliamo aiutarti ad andare a colpo sicuro.

Arriva Hall of Series Discover, il nostro nuovo servizio pensato per chi vuole scoprire le serie perfette i propri gusti, senza perdersi in infinite ricerche. Ogni settimana riceverai direttamente sulla tua email guide e storie che non troverai altrove:

- ✓ Articoli esclusivi su serie nascoste e poco conosciute in Italia

- ✓ Pagelle e guide settimanali sulle serie tv attualmente in onda

- ✓ Classifiche mensili sulle migliori serie tv e i migliori film del mese

- ✓ Consigli di visione personalizzati e curati dalla nostra redazione (e non un altro algoritmo)

- ✓ Zero pubblicità su tutto il sito

Tre ore e mezza di film fanno inevitabilmente molta paura. C’è un certo timore nell’approcciarsi a un’opera come The Brutalist che non solo si presenta con questo minutaggio sostanzioso, ma anche per la materia trattata di notevole impegno emotivo. Nessuno, però, ti prepara fino in fondo all’esperienza cinematografica che la pellicola diretta da Brady Corbet riserva. La sala nella quale ho avuto il piacere di assistere alla visione del film è calata ben presto in un religioso silenzio, assimilando attentamente ogni dettaglio della storia. Nel timore di perdere un’informazione essenziale per comprenderla fino in fondo. Ed effettivamente The Brutalist è un film che merita, anzi ha bisogno, di una duplice se non addirittura triplice visione. Gli articoli che potremmo scrivere al riguardo si perdono, tanta è la vastità delle tematiche trattate, le quali si intrecciano l’una nell’altra come László stesso si chiude in sé stesso.

The Brutalist è il viaggio all’inferno dell’uomo del Novecento. È una critica asperrima al “sogno americano”. Al contempo, è una dissertazione sull’arte e l’artista. Ma anche una splendida ode all’architettura. È un racconto tragico sulla guerra e le sue conseguenze. Qualcuno potrebbe leggervi anche un’analisi per comprendere i risvolti recenti della guerra in Palestina. Altri potrebbero, invece, concentrarsi sulle figure femminili di questo film: tre visibili e una invisibile, che vive solo nei ricordi del mecenate Harrison Lee Van Buren.

A conti fatti, The Brutalist è un dramma di rara bellezza, da cui è impossibile tornare indietro integri.

L’uomo protagonista ha smarrito la strada. Giunge in America pieno di speranze, di voglia di vivere e ricominciare, di lasciarsi alle spalle il dolore e la guerra. Ciò che lo attende, però, è solo un’altra prigione dalle sbarre meno visibili, ma non per questo meno robuste. László Tóth è un architetto ungherese di grande fama, che aveva tutto prima che il Reich glielo portasse via. Dopo essere sopravvissuto ai campi di concentramento, László arriva a New York nel 1947, pronto a iniziare una nuova vita. Nell’attesa di ricongiungersi all’amata moglie Erzsébet e alla nipote Zsófia, László va a Filadelfia dal cugino Attila che con la moglie gestisce un negozio di immobili.

Da qui ha inizio l’epopea di László. Un viaggio attraverso l’America che ne mette in luce falle e contraddizioni, disvelando l’incubo che si cela dietro il “sogno americano” e coloro che ne fanno le spese. Nella più classica tradizione del grande romanzo americano del Novecento, The Brutalist potrebbe essere stato scritto da Philip Roth o John Steinbeck.

Assistiamo impotenti all’ascesa e alla rovina di questo self-made man che apprende, a sue terribili spese, quanto l’essere umano possa rivelarsi cinico e incoerente. László muore tre volte, per rinascere altrettante. La prima volta avviene off-screen, con la guerra e la perdita del suo status sociale e della sua fortuna. La seconda, quando il cugino Miller lo caccia via di casa e László precipita nella dipendenza. La terza, quando il rapporto con Van Buren lo trasforma in un mostro borghese. Solo l’amore, quello per la moglie e quello per l’architettura, riesce davvero a salvare László. In primis da sé stesso.

Overture

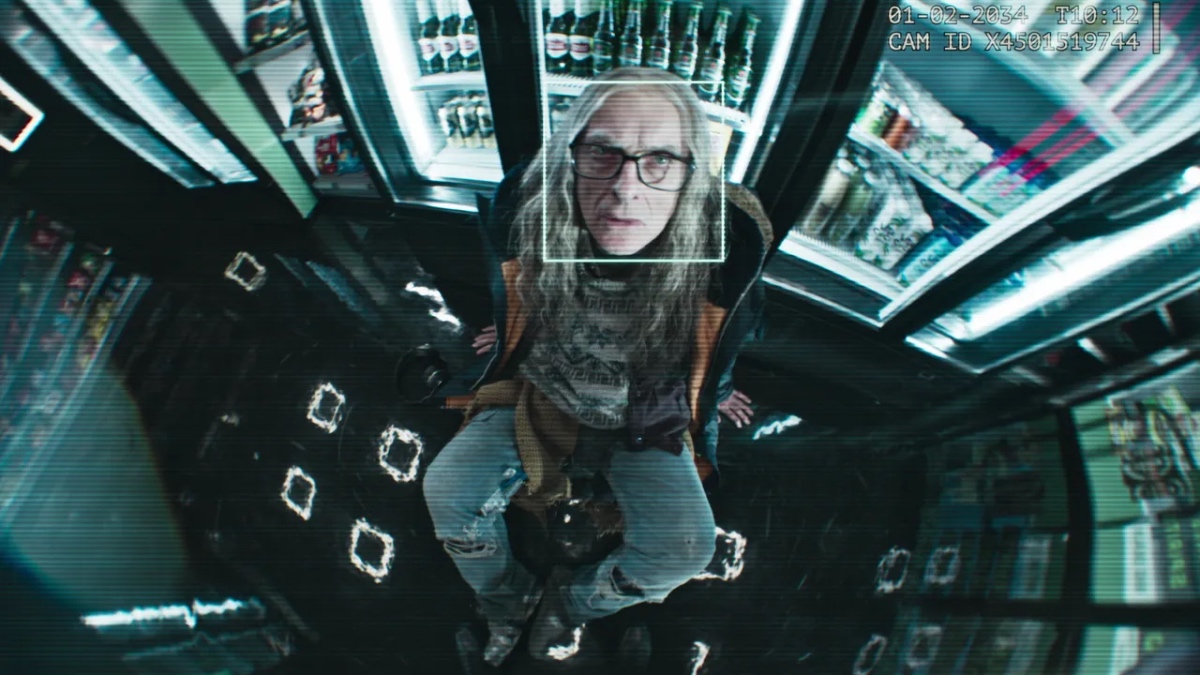

Già dai primissimi dieci minuti, The Brutalist ci trasmette la potenza espressiva che lo distinguerà per le restanti tre ore e più. Brady Corbet, con poco budget a disposizione, ci ha messo sei anni per raccontare la vita di un uomo che oscilla tra realtà e finzione. Perché quella che potrebbe davvero sembrare una biografia accuratissima, in realtà è un racconto di fantasia, ispirato ad architetti realmente esistiti. Nel film, l’architettura è una vera co-protagonista che mette in scena tutti i turbamenti e le tribolazioni dei personaggi. L’alternanza costante tra spazi claustrofobici e ariosi riflette i successi e i fallimenti di László, che si avvicendano durante tutto il racconto.

Il protagonista fa la sua prima apparizione nel buio, su una nave in procinto di sbarcare in America. La statua della Libertà saluta i nuovi arrivati, ma l’inquadratura che la ritrae capovolta sembra presagire la falsità delle sue promesse. László tenta da subito di abbandonarsi, corpo e mente, andando a letto con una prostituta, ma il corpo traditore glielo impedisce. L’impotenza sarà un altro tema ricorrente nel film, anche dopo il ricongiungimento con la moglie. Preso un autobus per Filadelfia, László parte in cerca di fortuna. Stacco. Titoli di testa. L’estetica brutalista è il filo rosso anche qui.

Parte uno: l’enigma dell’arrivo (1947-1952)

Mi sono domandata a lungo che significato si possa dare al sottotitolo che dà voce alla prima parte del film. La risposta, non di certo corretta, ma che mi ha ispirata di più è che la parola “enigma” non indichi tanto il mistero dell’arrivo, ma il racconto dello stesso. La parola deriva, infatti, dal greco ainos che significa appunto “storia” o “racconto”. Interessante, però, se consideriamo l’utilizzo che più comunemente si fa del vocabolo “enigma”. All’interno della prima parte, il suo senso si riflette nelle contraddizioni da cui è circondato László. Lui, uomo onesto e probo, affronta in silenzio un mondo di bugie. Il cugino Attila Molnár, adesso Miller, che ha sposato una donna cattolica e lui stesso si è convertito al cattolicesimo, ha rinunciato alla propria identità per mimetizzarsi tra la gente del posto. In lui non rimane alcuna traccia, visibile o invisibile, delle origini europee o del giudaismo.

Accolto in casa sua, László agisce e parla con estrema sincerità, dimostrandosi schietto all’inverosimile. Rifiuta le attenzioni di Audrey, femme fatale dai capelli biondi e dal rossetto rosso, e non accenna a difendersi quando la donna lo schernisce più e più volte. “Nemmeno io mi aspettavo di essere come sono”, replica László. Uno dei diversi accenni alla trasformazione, fisica e interiore, che il protagonista ha affrontato a causa della guerra. Proprio della guerra non viene detto nulla, solo sparute allusioni su cui mai né László né Brady Corbet si soffermano. Non ce n’è bisogno.

La tragedia che The Brutalist vuole raccontare non è quella del conflitto, ma quella che avviene dopo. Quando uomini e donne fanno ritorno a una realtà che non riconoscono, in cerca di una casa che non esiste più.

László accetta l’incarico del giovane Harry Van Buren, costruendo una biblioteca per il padre avido lettore. La biblioteca, immensa e asettica, non viene immediatamente elogiata, causando solo l’ira incontrollata di Van Buren senior. Per tutta risposta, il cugino Attila caccia fuori di casa László accusandolo persino di aver tentato di sedurre la moglie. Il primo atto non finisce qui. Passa del tempo, László fa uso consistente di oppiacei e si arrangia con lavori di poco conto. Fino a quando Henry Van Buren lo rintraccia per invitarlo a casa sua e affidargli un nuovo incarico.

E László, che conserva ancora fiducia nell’umanità, accetta. I suoi lavori, come precisa lui stesso, sono “concepiti per resistere anche all’erosione delle rive del Danubio”. Una dimostrazione imperitura del passato e di chi l’ha vissuto, il cui ricordo rimane nella memoria collettiva. Impossibile non leggere anche una retorica incisiva contro la cancel culture.

Parte due: il nocciolo duro della bellezza (1953-1960)

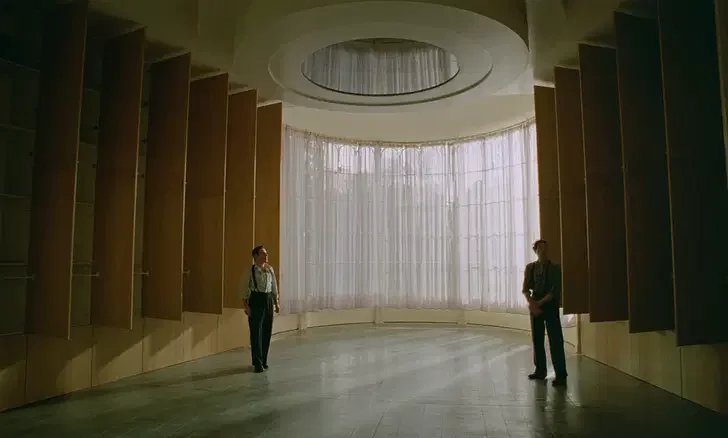

Un intervallo di quindici minuti divide la seconda parte dalla prima. Trovata stilistica diegetica che inserisce l’intervallo all’interno della narrazione, dandogli così un valore. Stavolta, il sottotitolo è più chiaro e diventa evidente nell’epilogo. L’arte di László è rigida, imperturbabile, stoica, ma mai fredda. Gli spazi del monumentale centro ricreativo sono precisi e privi di fronzoli, onesti come l’architetto che li ha progettati. Nessuno a Doylestown vede di buon occhio la creatura e il suo creatore, ostracizzandolo in ogni modo possibile.

L’arrivo di Erzsébet non facilita le cose, anzi sembra far precipitare il protagonista in una spirale di senso di colpa e rifiuto. Dopo averla sognata e desiderata a lungo, László sembra quasi incapace di manifestarle amore. Non solo nei gesti e nelle parole, ma anche nell’intimità. Il sesso, consumato più avanti nel secondo atto, avviene solo dopo l’utilizzo di oppiacei, lasciandoci con parecchi dubbi sul sincero desiderio carnale di László per sua moglie.

Erzsébet, d’altro canto, è una donna che soffre e che anela l’amore del marito. Da subito dimostra un grande acume e una profonda intelligenza, riconoscendo l’incoerenza dei Van Buren e il loro finto perbenismo. Erzsébet viene sminuita e velatamente insultata mantenendo però una superiorità morale per tutta la durata del racconto. Anche quando giunge a casa dei Van Buren per accusare Henry di aver violentato il marito. Con la stessa medesima sincerità, Erzsébet penetra nell’animo degli uomini attorno a sé. Non solo Van Buren, ma anche László, per il quale riserva queste parole: “credo che in fondo si inginocchi solo all’altare di se stesso”.

Ho già detto come l’architettura sia co-protagonista indiscussa del film.

Non solo perché riflette il progredire della narrazione, ma anche gli stati d’animo dei singoli personaggi. La cava di marmo a Carrara, pura e immacolata contrasta la violenza carnale che Van Buren infligge a László. Gli spazi sconfinati delle colline di Doylestown vibrano in opposizione alla prigione opprimente che imbriglia l’arte del protagonista. La casa dei coniugi è piccola e modesta come loro. La villa dei Van Buren è invece opulenta e volgare. Infine, il progetto del centro ricreativo rappresenta la summa del viaggio compiuto dal protagonista. Per realizzare l’opera, László rischia di perdere se stesso. Un vero self-made man americano, dedito solo al lavoro e al successo. Eppure c’è ancora speranza. Così, anche dopo essere caduto più e più volte, László si rialza in piedi un’ultima volta.

Il suo lavoro, rimasto incompiuto per tanti anni, aspetta nel silenzio, svettando sulla collina. Una mano divina pare abbattersi su Van Buren trascinandolo tra i canali sotterranei del centro e decretando la sua rovina. Un finale emblematico, che lascia moltissime domande nello spettatore attonito ed estasiato. C’è un ultimo momento da assaporare, però, prima della fine.

Epilogo: la prima biennale di architettura (1980)

László Tóth, adesso settantenne, è uno stimato architetto. Le sue opere vengono studiate e ammirate, adesso in mostra a Venezia. Tra queste non manca ovviamente il progetto del centro ricreativo, in cui László aveva riversato tutto il suo dolore, l’angoscia e la rabbia. La struttura viene definita la sua personale reimmaginazione del periodo nei campi di concentramento, aprendoci gli occhi su un modo completamente diverso di osservare e intendere gli spazi.

László Tóth non è un eroe né tantomeno un santo. L’ossessione rischia spesso di travolgerlo e di fargli dimenticare chi è e da dove provenga. L’America, con le sue promesse di gloria e grandezza, lo infetta spingendolo a sacrificare l’umanità che lo distingue dagli altri. Sta quasi per riuscire, ma non succede. A salvarlo sono la moglie e l’architettura, le uniche vere donne della sua vita. Grazie a loro, László rinasce e tiene fede al suo essere. Attraverso la sua opera più grandiosa, questo uomo spezzato ha dato una forma all’oscurità di quegli anni. Impossibile da notare per chi, come Van Buren, non l’ha mai provato. Lottando contro i soprusi e le angherie, László è riuscito a metabolizzare il dolore per poter andare avanti. Perché, come The Brutalist spiega bene, nella vita «conta la meta, non il viaggio».