«Bring yourselves back online.»

«Tornate in linea.»

Un abbonamento che cambia il tuo modo di guardare le Serie Tv

Con così tante piattaforme e poco tempo a disposizione, scegliere cosa vedere è diventato complicato. Noi vogliamo aiutarti ad andare a colpo sicuro.

Arriva Hall of Series Discover, il nostro nuovo servizio pensato per chi vuole scoprire le serie perfette i propri gusti, senza perdersi in infinite ricerche. Ogni settimana riceverai direttamente sulla tua email guide e storie che non troverai altrove:

- ✓ Articoli esclusivi su serie nascoste e poco conosciute in Italia

- ✓ Pagelle e guide settimanali sulle serie tv attualmente in onda

- ✓ Classifiche mensili sulle migliori serie tv e i migliori film del mese

- ✓ Consigli di visione personalizzati e curati dalla nostra redazione (e non un altro algoritmo)

- ✓ Zero pubblicità su tutto il sito

With blue, uncertain, stumbling buzz, Between the light and me; And then the windows failed, and then I could not see to see. – Emily Dickinson, I heard a fly buzz – when I died

Con un azzurro, incerto, zoppicante ronzio, Fra la luce e io; E poi le finestre vennero a mancare, e allora Non potei più vedere di vedere. – Emily Dickinson, I heard a fly buzz – when I died

Ronzio sono le strade trafficate, quei non-luoghi distrattamente colorati di vuoto che incorniciano uno scopo, come la New York di Cristina. Ronzio è il motivetto che si stampa nelle sinapsi e tiene impegnate le labbra con distratta passione, come fa misteriosamente Maya (coinquilina di Cristina) e successivamente Anastasia (moglie del senatore Whitney) in questo secondo episodio di Westworld 4. Ronzio è la costante che non riconosci con gli occhi, finestre – come li definisce Emily Dickinson in uno dei suoi più angoscianti e meravigliosi poemi – che “vengono a mancare” quando l’anestetica musica svanisce, quando di costante subentra soltanto la morte.

Il ronzio di Emily Dickinson racconta l’assenza di conforto in punto di morte, che per Westworld è la chiara e inesorabile estinzione dell’autocoscienza umana. Diviene sempre più chiaro, infatti, il ruolo metaforico – e non – delle mosche negli intrecci narrativi di questa nuova stagione, mezzo sfruttato da Halores (Charlotte Hale/Dolores) e la versione host di William per asservire gli esseri umani.

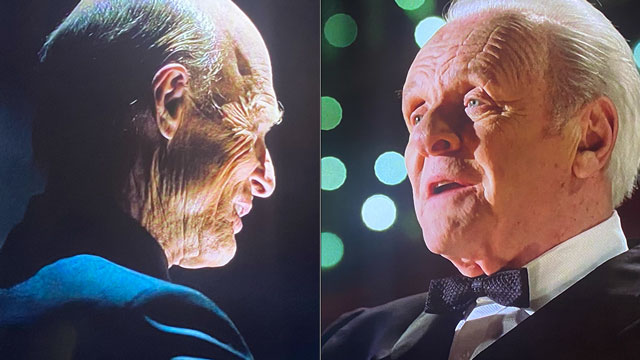

Un intento che si traduce chiaro nelle azioni quanto nelle parole di Charlotte, quando afferma: “Sostituirli uno a uno? E che tipo di esistenza sarebbe per noi?”. Quello della sostituzione degli esseri umani con delle copie androidi è un espediente che già narrativamente aveva reso i colpi di scena in Westworld a tratti stantii, prevedibili e pretestuosi, ma quel ritorno alle origini cui mira la serie con questa quarta stagione veicola un messaggio più articolato, progressivo, che ritrova tanti riferimenti in quella che fu la personalità principe di questa storia: Robert Ford.

Sai cosa accadde ai Neanderthal, Bernard? Li abbiamo mangiati – Robert Ford

Il grande piano di Charlotte e (di conseguenza) William host si rifà certamente a questo eterno ritorno nel pattern evolutivo della specie. Apprendiamo di più sulle dinamiche della sottomissione mezzo mosche grazie all’ispezione di Maeve e Caleb alla residenza del Senatore Whitney, quando ci accorgiamo che la versione umana di Anastasia (moglie di quest’ultimo) è ancora viva e preda di un delirio schizoide, e alla sua morte un primo piano indugia su un prezioso indizio potenziale: il “sangue nero” che fuoriesce dal suo corpo (delizioso omaggio all'”olio nero” della mitologia di X-Files?). Lo stesso liquido lo abbiamo visto, nel primo episodio, alla morte del mandante del cartello alla diga, nel confronto con William host.

Il “sangue nero” diventa dunque l’espediente principale per riconoscere un essere umano “controllato” dalle mosche, e potremmo vederne molto all’interno del nuovo parco ambientato nell’era del proibizionismo, celebrato e inaugurato da William host come un nuovo inizio quasi metanarrativo, proprio come Robert Ford celebrava un nuovo inizio con l’eleganza e la diligenza di un direttore d’orchestra che chiude gli archi (narrativi) con preminente presenza, e riapre alla contemplazione con l’assenza dell’eterno congedo al termine della prima stagione.

Il nuovo parco (che ricorda un’altra produzione di casa HBO per l’ambientazione anni ’20, Boardwalk Empire) sarebbe così il mezzo di Charlotte e William host per sovvertire le leggi ricreative dei parchi e dare inizio a un adattamento della specie, portando gli esseri umani a praticare violenza su altri esseri umani (quelli “anestetizzati”, manipolati dalle mosche). Non più umani che sublimano violenza sulle macchine, ma esseri umani che “mangiano” la propria specie, come predetto da Ford.

La timeline di Cristina potrebbe così rivelarsi una simulazione, o un beta testing di uno scenario popolato da esseri umani “controllati” dalle mosche, nel quale la Olympiad – e quindi Cristina – si occuperebbe di incrementare le potenzialità del “controllo” attraverso la scrittura di storyline veicolate nell’uomo attraverso le mosche. Se da un lato è ancora prematuro ipotizzare se Cristina sia semplicemente una nuova versione di Dolores o sia effettivamente un essere umano, infatti, dall’altro è indubbiamente più chiaro il comportamento meccanico, “scriptato” delle comparse che popolano una New York sintetica, apparentemente priva di coscienza: prima le deliranti parole del vagabondo, che sembra non riuscire a vedere Cristina (o come gli host, che non possono vedere ciò che è fuori dai loro codici?), poi le reazioni sospettosamente vacue dei cittadini sullo sfondo, come il gruppo di ragazzi che siede sulla panchina e fissa il vuoto durante la conversazione di Cristina col suddetto vagabondo, quasi fossero sospesi dal comando “funzioni motorie” degli host. Come incantati da un ronzio, quello proveniente dalla Torre.

La ricerca di Cristina, il viaggio nel labirinto che prima è stato di Dolores, ha i tratti del processo di autocoscienza che fu di Maeve, grazie a parallelismi come quello dei disegni della Torre che la protagonista trova in visita al centro di riabilitazione cui si reca in questa puntata, che ricorda molto il surrogato di coscienza in grado di generare lampi di ricordo nella mente di Maeve alla vista dei disegni degli “uomini in tuta” nella prima stagione. Questo è uno dei tanti elementi che sembrano portare all’idea che Cristina possa di fatto trovarsi in una simulazione, o essere un host con la sua piramide di ricordi, col suo surrogato di coscienza che genera una compassione altrimenti estranea alle macchine, sconfessando l’ipotesi che Cristina sia “l’essere umano originale” da cui è nata la coscienza di Dolores.

Prima di accompagnarci verso il nuovo benvenuto di fine episodio con l’approdo al nuovo parco, Westworld ci offre uno dei momenti più sottilmente malinconici con la prassi seguita da Caleb e Maeve prima dell’ingresso nel parco:

Prima che venisse chiuso, siete mai stati a Westworld?

Dopo aver rivisto il grammofono che risvegliò la rivolta di Wyatt/Dolores come ennesimo rimando alla narrativa di Ford, questa è la domanda rivolta ai due personaggi durante la scelta dei vestiti e gli oggetti da introdurre nel parco, ed è affascinante come l’uso consapevole della sola parola “Westworld” all’interno della sceneggiatura della serie sia l’introduzione di una climax, quasi come fosse nominare una maledizione, o parlare di una vecchia casa infestata. Un relitto fantasma le cui conseguenze si vivono ancora lì fuori, in qualche luogo dimenticato da Dio (o dall’uomo?). Una storia romanticamente inquietante. Tale progressione finale è accompagnata delicatamente da Sweetwater, la theme song che rese iconico il primo episodio in assoluto di Westworld, e da una cinematografia al suo picco più alto.

Come può raccontarsi diversamente la fine, se non con l’ermetico surrealismo dell’arte?

Con la sinestetica sofferenza di un “azzurro, zoppicante ronzio”, che lega un momento immediatamente precedente la morte a un’eternità indefinita.

Così raccontava la fine Emily Dickinson, oggettivando la morte prima che questa si verifichi, misurando il ritmo di transizione dalla vita alla morte con la graduale perdita di quel suono, di quella costante. Di quel ronzio.

Lo stesso che accompagna l’umanità di Westworld fino a che “le finestre non vennero a mancare, e non potemmo più vedere di vedere”.