«Bring yourselves back online.»

«Tornate in linea.»

Zhuangzi una volta sognò di essere una farfalla, una farfalla che svolazzava e svolazzava intorno, felice con se stessa e facendo ciò che le piaceva. Non sapeva di essere Zhuangzi. All’improvviso si svegliò e rimase lì, un inconfondibile e massiccio Zhuangzi. Ma non sapeva se era Zhuangzi che sognava di essere una farfalla, o una farfalla che sognava di essere Zhuangzi.

Chuang-tse – Zhuangzi

Un abbonamento che cambia il tuo modo di guardare le Serie Tv

Con così tante piattaforme e poco tempo a disposizione, scegliere cosa vedere è diventato complicato. Noi vogliamo aiutarti ad andare a colpo sicuro.

Arriva Hall of Series Discover, il nostro nuovo servizio pensato per chi vuole scoprire le serie perfette i propri gusti, senza perdersi in infinite ricerche. Ogni settimana riceverai direttamente sulla tua email guide e storie che non troverai altrove:

- ✓ Articoli esclusivi su serie nascoste e poco conosciute in Italia

- ✓ Pagelle e guide settimanali sulle serie tv attualmente in onda

- ✓ Classifiche mensili sulle migliori serie tv e i migliori film del mese

- ✓ Consigli di visione personalizzati e curati dalla nostra redazione (e non un altro algoritmo)

- ✓ Zero pubblicità su tutto il sito

Siamo così condizionati dal nostro sentire da non comprendere ciò che non sentiamo. Diveniamo piccoli, e occupiamo così poco spazio da non trovare i bordi. Quei limiti che determinano la presenza di un circuito, fosse anche da ripetere all’infinito, che dia un senso ultimo all’esistenza. Circumnavighiamo le nostre emozioni dando alla sofferenza una tridimensionalità che talvolta non merita, e come dei Sisifo contemporanei spingiamo un masso che finisce per diventare il nostro “tutto”. Allo stesso modo Zhuangzi, soggetto del “Sogno della Farfalla“ di Chuang-tse che presta il nome alla 4×05 di Westworld, opacizza i confini dell’esistenza confondendo sogno e realtà, amplificando quell’assordante e irragionevole silenzio di un mondo troppo grande per un’esistenza così “piccola”.

Dallo stesso sogno sembra destarsi ogni giorno Christina, nella cornice solo apparentemente cordiale di un risveglio fiabesco come quello della Dolores da cui (ora possiamo dirlo con certezza) ha origine la sua esistenza, essendo a due tempi bruco e farfalla. Dolores e Christina. Sperando di essere qualcosa oltre il risultato del proprio codice.

Ho mai avuto un ruolo in tutto questo? O sono soltanto il risultato del mio codice?

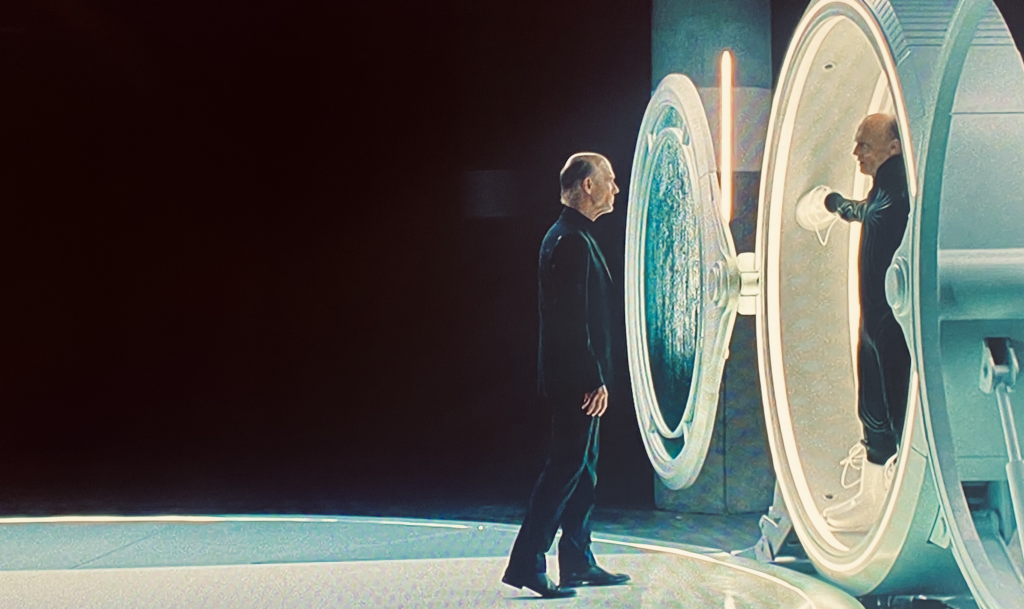

Con l’ennesimo richiamo all’indagine introspettiva, quella primordiale dell’uomo (o androide) cosciente che aveva caratterizzato la prima stagione, si apre un quinto capitolo che trova nei dialoghi un ordine narrativo e una prelibatezza filosofica ai livelli che Westworld merita. William host è inamidato, impavido esegeta che esercita controllo mentre interroga due umani (che poco dopo scopriremo essere “controllati” dal morbo) in quella che sembra una sessione di analisi degli host a parti invertite. Sembra padrone di se stesso mentre esprime già quell’involontaria pulsazione data dal dubbio, “interrogandosi sulla natura della sua realtà” prima ancora di saperlo, prima di arrivare a quell’ironico confronto con se stesso di fine episodio, quando realizzando l’irragionevole silenzio del mondo si ritroverà impotente al centro di un labirinto senza pareti, e cercherà il confronto con la sua più personale idea di Dio: la sua versione umana. “Il labirinto non è pensato per te” recitava il destino di William nella prima stagione, e ironicamente è proprio al centro del labirinto che si trova oggi la sua versione host.

Dio si annoia in Westworld, e così fa Halores nella stantia perversione di un gioco delicatamente violento, in quell’opera di reclusione del genere umano che è speculare al controllo degli host nel parco di Westworld ma che ci sembra più crudele per il solo egoistico grado di immedesimazione. Nel nuovo mondo di Halores è possibile giocare con gli umani, divertircisi, usarli, ma distruggerli è una profanazione che compromette il rispetto di un ordine divino (“c’è una bellezza in questo mondo, un ordine, o almeno è quello che ci piace credere”), afferma William confrontandosi con Hope, l’host colta dall’anomalia che l’ha spinta alla strage. Dio si annoia, e così fa Halores danzando come dita sulla scacchiera, intercedendo tra mobili pedine sotto il suo galante controllo, mentre incalza l’ennesima splendida rielaborazione musicale di Ramin Djawadi con Perfect Day di Lou Reed.

Sotto freddi lampioni che non hanno luce (altra conferma delle nostre precedenti ipotesi, quella che i lampioni siano dei ripetitori del “suono” proveniente dalla Torre) danza un mondo silenzioso, e prende vita quell’inquietante armonia di una scena che racchiude tutto il senso di questa 4×05 di Westworld. Il dialogo danzante di Halores e William, con una Tessa Thompson che supera se stessa in una performance divina (letteralmente, mentre sorniona poggia su una sedia umana), evidenzia una spirale ricorsiva di potere e sovversione che neanche il controllo può spezzare: il “nuovo mondo” sarebbe dovuto essere un gioco, un vezzo per gli androidi in attesa di trascendere, eppure è diventata la sola codipendente ragione per cui la loro esistenza ha senso. Così come l’uomo era assuefatto dai “violenti piaceri che hanno violenta fine” con la tortura delle macchine, così l’host programmato a immagine e somiglianza dell’uomo non può andare oltre il piacere della violenza nonostante la sovversione del potere. Quel masso di Sisifo che è l’illusorio senso in un mondo terribilmente silenzioso diventa per Halores (e per il genere androide) la vendetta, il gioco, riducendo la massima ambizione di una specie a una mera ricostruzione biblica del “chi la fa l’aspetti”.

Il perché per la 4×05 di Westworld sia così importante la metafora di Albert Camus col suo mito di Sisifo sta nell’apparente logicità del suicidio come soluzione all’assenza di scopo nella vita, concetto che viene sublimato dall’introduzione del “morbo” umano (che si contrappone a quello delle mosche creato dagli androidi) in questo episodio. Quella piaga, quel virus intraspecifico che dall’uomo passa all’androide è nient’altro che la coscienza di sé e della miserabile condizione umana.

“Prima che sia tutto finito, dimmi almeno una cosa. Questo è reale?”

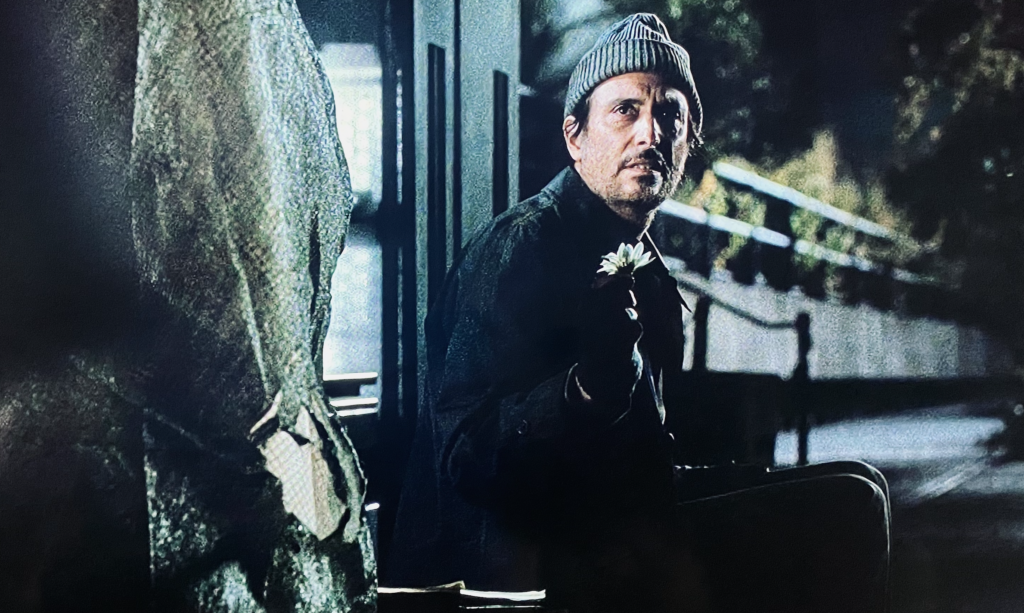

L’outlier (il vagabondo, l’anomalia umana) che viene trovato dall’androide Hope si rifugia in un simbolo (come il giocattolo del labirinto era per gli androidi nella prima stagione) per definire il bordo di una realtà altrimenti nulla. Si aggrappa a quel fiore, a quell’idea iperuranica che infetta Hope, la rende cosciente di un mondo che esiste solo nelle idee, nel silenzio assordante, e che trova la sua più apparentemente logica conclusione nel suicidio. Se logica è la coscienza degli androidi, l’illogicità dell’empatia umana diventa il morbo che rende incomprensibile la vita, che rende indecifrabile quella sofferenza che non ha chi la soffra, che non vanta un padrone. Un malessere che genera quella specie di “effetto Werther” tradotto in forma androide, dando luogo ai 38 fallimenti (suicidi) di cui parla Halores.

Chi vive il più cristallino parallelismo col metaforico fatalismo di Ford nella prima stagione è Christina, sempre a un passo dalla verità attraverso quel mezzo che lo stesso Ford amava definire “ciò che nobilita l’uomo, che aggiusta ciò che è rotto in noi, e ci aiuta a diventare le persone che desideriamo essere, bugie che raccontano una profonda verità”: la narrativa. La sua luce in fondo a quella platonica caverna che è la sterile e metallica New York messa in piedi da Halores diventa per Christina il ricordo di una narrativa da completare, quella di un’identità che è sempre a un’apertura di labbra dall’essere pronunciata e che trova finalmente espressione nel finale: Dolores Abernathy. Un momento che culmina nella realizzazione che la stessa Christina sia vittima e carnefice del nuovo mondo, essendo non solo l’host in grado di dirottare le narrative degli umani, ma anche una copia di se stessa – creata da se stessa – a comando di tutto (Halores), come avevamo teorizzato già nelle precedenti puntate.

Quella di Ford è un’aura dalla presenza costante in questa stagione, tensiva voce di sottofondo che fa da testo diegetico a una melodia sovrana, e la cui voce risuona familiare in citazioni risalenti alla prima stagione come: “la tua mente è un giardino murato. Neanche la morte può toccare i fiori che sbocciano al suo interno”, rivolgendosi proprio a Dolores, prevedendo l’importanza di quel fiore che fa da vettore della coscienza, così importante nella nuova (ma tanto simile alla vecchia) Westworld.

Così come è emblematico il monologo – risalente ancora alla prima stagione – che Ford recita con ipnotica rassegnazione parlando del levriero che gli regalò suo padre:

Un levriero è un cane da corsa. Passa la sua vita a correre in tondo, inseguendo un pupazzo di feltro a forma di coniglio. Un giorno lo portammo al parco. Nostro padre ci aveva detto quanto fosse veloce il cane, ma non sapemmo resistere. Mio fratello gli tolse il guinzaglio e in quel preciso istante il cane vide un gatto. Prese a correre. Alla fine lo raggiunse e lo prese, e causando orrore in tutti i presenti fece a pezzi il gatto. Poi rimase lì fermo, confuso. Quel cane aveva passato la vita a inseguire quella… cosa. E ora non aveva idea di cosa farne.

Quel disarmante senso di confusione, quell’assordante e irragionevole silenzio nel mondo che ora sta assillando Halores mentre “possiede tutto” e non sa che farsene, quello che assilla il genere umano prima di realizzare quella soluzione esistenziale che Camus propone quando parla di “sopportare la propria presenza nel mondo” ribellandosi all’assurdità dell’esistenza, è la stessa che Ford vive agli albori di Westworld, chiudendo un ciclo vertiginoso come la corsa di un levriero.

La gratuità delle cose ci rende piccoli, fino a occupare cosi poco spazio da non trovare il confine, l’assonanza della fine. Cerchiamo quell’angolo di mondo in cui percepire il perimetro dell’essere. Per questo a volte sogniamo di volare, proprio come Zhuangzi, per occupare un po’ di spazio in più e scoprire che forse, da qualche parte nel mondo, qualcosa che non ci spetta esiste ancora.

Occupiamo così poco spazio da non trovare la fine, e cercandola finiamo per non occuparne affatto. Diventando quel silenzio che non comprendiamo.