«Bring yourselves back online.»

«Tornate in linea.»

Un abbonamento che cambia il tuo modo di guardare le Serie Tv

Con così tante piattaforme e poco tempo a disposizione, scegliere cosa vedere è diventato complicato. Noi vogliamo aiutarti ad andare a colpo sicuro.

Arriva Hall of Series Discover, il nostro nuovo servizio pensato per chi vuole scoprire le serie perfette i propri gusti, senza perdersi in infinite ricerche. Ogni settimana riceverai direttamente sulla tua email guide e storie che non troverai altrove:

- ✓ Articoli esclusivi su serie nascoste e poco conosciute in Italia

- ✓ Pagelle e guide settimanali sulle serie tv attualmente in onda

- ✓ Classifiche mensili sulle migliori serie tv e i migliori film del mese

- ✓ Consigli di visione personalizzati e curati dalla nostra redazione (e non un altro algoritmo)

- ✓ Zero pubblicità su tutto il sito

Abbiamo troppe cose in sospeso per vivere giorni tutti uguali. Quel dolore che dura un minuto eppure attacca al ferro come la ruggine, o quella gioia che vive anche meno. Ogni attimo di storia passata diventa il bagliore di un ricordo più giovane del mezzogiorno, la nostra pietra angolare: la storia che ci rende importanti, che ci dà forma e scopo. Lo sa bene Caleb, custode inerme di una sofferenza pendolare, vittima di un antefatto che non invecchia mai. Lo sa Caleb, ma è una consapevolezza che dura giusto il tempo di un frangente di vita rivissuto nella fedeltà dell’infinito, quello concesso dalla sadica incertezza umana di un Dio disumano quale è la Halores di questa 4×06 di Westworld.

Caleb vivrà giorni tutti uguali ma mai soffrirà l’angoscia di un eterno ritorno, anche se consapevole. Il carattere imperituro di quel dolore ripetuto sarà a lui estraneo, solo intuibile attraverso lo sguardo negli occhi delle sue copie ormai consumate dal fidelity test. Tra le fiamme, in quello che ora più che mai assume davvero i tratti del fidelity test fallito su James Delos nella seconda stagione, acquisisce significato perfino quel soffocante frame della nuova sigla che vede intrappolate copie umane in inceneritori a forma di alveare, e che raccontano più della retorica del tempo perso, quello che avviluppa in una morsa i 23 anni che separano l’inferno ripetuto di Caleb host dal Caleb essere umano, morto nel parco. Jonathan Nolan e Lisa Joy tornano a omaggiare il più noto Christopher Nolan come più spesso e sempre più prelibatamente avveniva nella prima stagione, dando a quei 23 anni di test il senso multidimensionale di un’opera maestosa quale Interstellar.

La 278esima copia di Caleb riesce a completare il fidelity test, giunge alla radio e culmina la sua tappezzata e breve esistenza in un messaggio a Frankie, sua figlia. Quando quel messaggio – recitato con straziante convulsione e drammatico rimorso da un Aaron Paul trascendentale – valica quel millimetro dimensionale che sconfessa la non-esistenza di Caleb, il riferimento a una delle scene più belle della storia del cinema diventa preciso e fluido, geometrico come il tesseratto di Interstellar: i 23 anni di messaggi persi e poi ritrovati dal Cooper di Interstellar (Matthew McConaughey) da parte dei suoi due figli, monito di una promessa (forse) eternamente assente.

Di una puntata che Westworld sfrutta per fare enormi passi avanti dal punto di vista narrativo, quello a Interstellar non è però l’unico riferimento alla filmografia di Christopher Nolan. Nel paradosso di una didascalica bellezza tuttavia difficile da spiegare nasce il “prestigio” di un episodio che inizia con la copia numero 278 di Caleb che riceve un messaggio, un retaggio che è frutto degli errori delle sue vecchie “generazioni”, e termina con la stessa copia di Caleb che passa un messaggio alla sua successiva generazione umana (sua figlia Frankie) nell’incondizionata e quanto mai remota speranza che questa non commetta i suoi stessi errori. Tale è il prestigio, non a caso, anche dal punto di vista estetico, perché parafrasando The Prestige “non è sufficiente far sparire qualcosa, bisogna anche farla riapparire”. Così, come fossero gli atti di un numero di magia, quel messaggio in Westworld 4×06 appare come la promessa, sparisce come la svolta, percorre l’invisibile rotta tracciata dalle umane frequenze di Interstellar e finisce per riapparire, a destinazione, in un universale atto di prestigio.

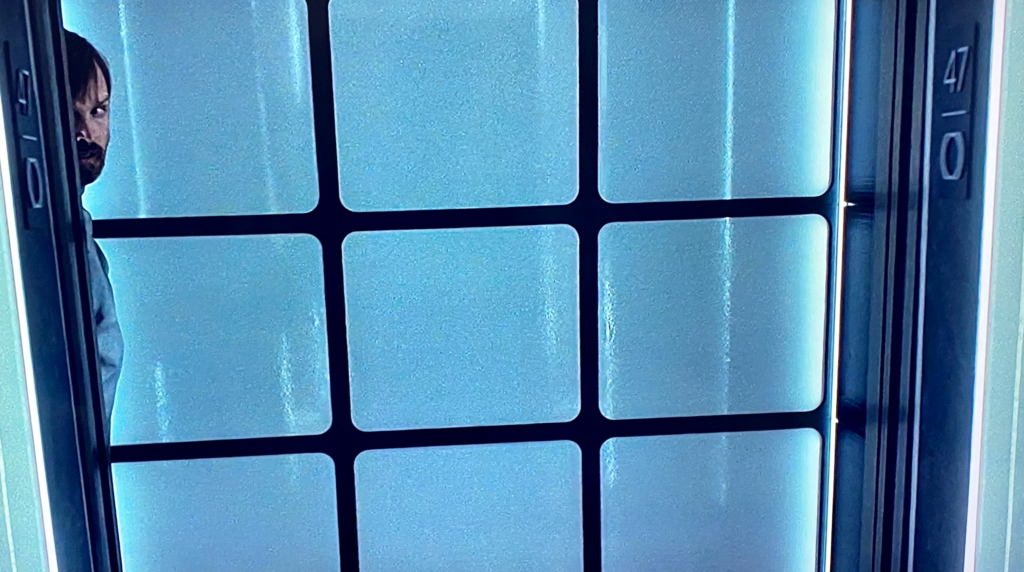

Un curioso dettaglio, durante il percorso della copia di Caleb, fa da indizio nell’analogia con un frame del primo episodio. Mentre Christina giunge al suo piano nel palazzo della Olympiad, in questa recensione avevamo colto un dettaglio che non poteva risultare casuale nella minuziosa ricercatezza di Westworld: il numero 47/O che indica appunto il piano di appartenenza, e che in questo episodio ritroviamo sull’ascensore dal quale esce la copia 278 di Caleb durante il fidelity test, a possibile conferma che esista un’ulteriore linea temporale.

Eppure, chi più rappresenta l’ossessiva ricerca della perfezione che caratterizza la letteratura autodistruttiva del Grande Dantòn (Robert Angier) in The Prestige è indubbiamente Halores. Quest’ultima diventa l’emblema cosciente di una specie infettata dall’idea che il reale sia immediatamente comprensibile ma frustrante, e che l’umano vada dunque oltrepassato. Un’idealizzazione che sublima nel trascendente monito del Grande Dantòn quando recita che “l’uomo va oltre ciò che può afferrare”, e che sembra fare da assonante eco alla filosofia del Faust raccontato nell’opera di Johann Wolfgang von Goethe.

Il Faust dissolve la propria natura mentre è volto a reperire quell’universalità, quella perfezione trascendente. Così il Grande Dantòn, così Halores. Quest’ultima, come il Faust di Goethe, ignora l’immediatezza della realtà e la vulnerabilità di una vita fragile quanto il pensiero stesso, e nel farlo quasi inconsciamente arriva nell’ordine di pensiero che il bello sia incompatibile col vero. Ecco dunque che Halores comincia una nichilista opera d’arte su scala umana mossa dall’ingenuità di un intento solo idealmente nobile, e finendo per annullare la necessità di un significato al fine di rendere autonomo il significante. Involontariamente volge a strabiliare, e dimentica di spiegare (a se stessa, soprattutto), come con l’arte. Come durante un numero di magia.

Luciano De Crescenzo sosteneva che la lunghezza effettiva della vita è data dal numero di giorni diverso che un individuo riesce a vivere, e che quelli uguali non contino. E proprio attraverso questa diversità, Faust nell’opera di Goethe cerca quel momento in cui poter dire all’attimo “fermati, sei bello” e accettare una bellezza nel mondo in cui non riesce ancora a credere, come la Dolores che preme lungo le pareti strette del corpo di Christina, impaziente di essere rievocata.

Quell’attimo che Halores cerca e identifica nella trascendenza, ma che finisce per annullarsi ripetutamente nella rapida scintilla di un dolore che dura un minuto, nell’estetico stupore di un numero di illusionismo privo di significato.

Abbiamo troppe cose in sospeso per vivere giorni tutti uguali, ma talvolta basta un unico momento per vivere per sempre. E dovessimo dire all’attimo “fermati, sei bello”, allora sì che potremmo accettare la fine. Come Caleb nell’infinito di un loop.