Un abbonamento che cambia il tuo modo di guardare le Serie Tv

Con così tante piattaforme e poco tempo a disposizione, scegliere cosa vedere è diventato complicato. Noi vogliamo aiutarti ad andare a colpo sicuro.

Arriva Hall of Series Discover, il nostro nuovo servizio pensato per chi vuole scoprire le serie perfette i propri gusti, senza perdersi in infinite ricerche. Ogni settimana riceverai direttamente sulla tua email guide e storie che non troverai altrove:

- ✓ Articoli esclusivi su serie nascoste e poco conosciute in Italia

- ✓ Pagelle e guide settimanali sulle serie tv attualmente in onda

- ✓ Classifiche mensili sulle migliori serie tv e i migliori film del mese

- ✓ Consigli di visione personalizzati e curati dalla nostra redazione (e non un altro algoritmo)

- ✓ Zero pubblicità su tutto il sito

La prima – e più forte – impressione che ho provato dopo aver finito di guardare il documentario Netflix SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano, è stata senza dubbio lo sconcerto, e questo a causa della mia pressoché totale incapacità di esprimere un giudizio morale definitivo su quanto avevo appena visto.

In chi c’era e ha vissuto quegli anni, ma ancor più in chi non c’era e non aveva mai sentito parlare di questa storia di buio e di luce, la visione della serie susciterà uno stimolo fortissimo alla riflessione, senza tuttavia avere la pretesa di condurre ad alcuna risposta definitiva o, tantomeno, rassicurante.

Disponibile sul catalogo Netflix dallo scorso 30 dicembre, SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano è la prima docuserie italiana prodotta dal colosso dello streaming statunitense, ed è destinata a far parlare di sé ancora a lungo per la sua innegabile qualità e per i temi proposti.

Scritta da Gianluca Neri e diretta da Cosima Spender, SanPa racconta in cinque puntate la vicenda controversa della celeberrima comunità di recupero per tossicodipendenti, a partire dalla sua fondazione a Coriano nel 1978 fino alla metà degli anni ’90.

La prima puntata, Nascita, traccia il profilo doloroso di un’Italia che non c’è più ma che è rimasta nella memoria di molti come una cicatrice indelebile.

Gli anni ’80 dei paninari e del consumismo conobbero l’esplosione della piaga dell’eroina, che riuscì a infettare un’intera generazione di giovani ponendo per la prima volta la questione del ruolo dello Stato nell’offrire risposte concrete al problema delle tossicodipendenze.

E non erano anni facili, quelli. Le turbolenze sociali profondissime del decennio precedente avevano creato un clima di irrespirabile incertezza, quasi una “tensione strutturale” che non poteva non influenzare e coinvolgere i più giovani con le sue spinte vitalistiche e distruttive insieme.

I fascisti, i brigatisti, gli studenti nelle università e nei centri sociali, le femministe e i figli dei fiori: tutti erano stati travolti dall’ondata senza precedenti di fervore politico e volontà di eversione che aveva caratterizzato gli anni ’70. Esaurite quelle spinte, rimasero il vuoto e l’assenza nichilistica di punti di riferimento. I più deboli, i più sensibili, gli sbandati ma spesso anche i più volenti e i facinorosi, intravidero nell’eroina una possibilità di rottura definitiva con l’ordine costituito rappresentato dalla normalità borghese.

Questa nuova sostanza, subdola e ancora poco conosciuta, iniziò a diffondersi come un virus nelle strade e nelle piazze italiane, ma di fronte al grido disperato di migliaia di famiglie alla deriva lo Stato si dimostrò del tutto impreparato e finì col volgere lo sguardo dall’altra parte.

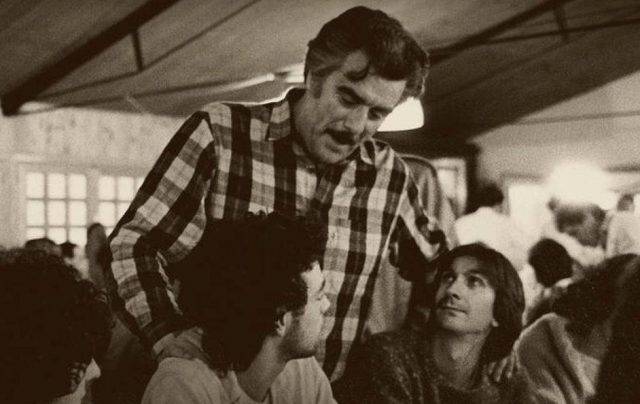

Ed è esattamente qui che andò a inserirsi la figura del fondatore della comunità di recupero, Vincenzo Muccioli, che riuscì in qualche modo a colmare quel vuoto strutturale che si era aperto come una voragine tra i giovani tossicomani, le loro famiglie e uno Stato assente. Se la visione di SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano non fornisce risposte o verità assolute, questo è ancor più vero per il ritratto che la docuserie traccia dell’enigmatico Muccioli.

Nel corso delle cinque puntate si susseguono le interviste a chi lo ha conosciuto: ex ospiti della struttura (tra tutti Walter Delogu, suo autista e uomo di fiducia prima e principale accusatore poi), giudici, giornalisti e personalità del mondo dello spettacolo. Ciascuna di queste voci costituisce un tassello (spesso dissonante rispetto agli altri) di quello che sembra essere un puzzle sconfinato e apparentemente impossibile da completare.

Santo, guru, megalomane, sadico, esoterista, Vincenzo Muccioli è stato definito in molti modi, e più il racconto prosegue più i dubbi su questa figura ambigua e incredibilmente carismatica si affastellano nella mente dello spettatore.

E probabilmente è stato proprio questo approccio corale, relativista e in definitiva irrisolto a causare le polemiche che hanno accompagnato SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano fin dai primi giorni del suo rilascio su Netflix, tanto da spingere la dirigenza della comunità a dissociarsi totalmente dal documentario e dai suoi contenuti.

Perché lo sconcerto che si prova a visione terminata è dovuto al fatto che la serie pone un interrogativo morale capace di scuotere lo spettatore nel profondo, facendo riecheggiare nella sua mente una massima di machiavelliana memoria cui, in questo caso, è doveroso aggiungere un punto di domanda: il fine giustifica i mezzi?

I metodi di Muccioli e della San Patrignano della prima ora ci vengono presentati fin da subito in totale controtendenza rispetto a quelli normalizzati dalle strutture statali dell’epoca, dagli ospedali e dai SERT. I giovani drogati sono accolti in un luogo in cui avrebbero intrapreso il cammino verso la disintossicazione attraverso il lavoro, la vita comunitaria e le “iniezioni d’amore” del carismatico fondatore, totalmente contrario all’utilizzo terapeutico del metadone o degli psicofarmaci.

Vincenzo Muccioli si definisce il padre di tutti i suoi ospiti. Le giovani vite allo sbando che gli sono affidate finiscono per trovare nella sua massiccia figura quel punto di riferimento che era mancato nella famiglia e nella società, appigliandosi a lui come fa il naufrago con la zattera nel mare in tempesta.

La notizia inizia a diffondersi a macchia d’olio: sulle colline riminesi c’è una comunità, ma soprattutto c’è un uomo, che è in grado di salvare le vite di questi ragazzi perduti. Da tutta Italia decine, poi centinaia e migliaia di giovani alla deriva iniziano a volgere lo sguardo e i passi verso San Patrignano, che nel giro di pochi anni aumenta le sue dimensioni ad un ritmo di crescita impressionante.

Muccioli, incensato dall’opinione pubblica e finanziato da grandi nomi della politica e dell’industria (fra tutti i Moratti, Gianmarco e Letizia), è visto come il salvatore di una generazione, l’ultima speranza per i rifiuti di una società indifferente, quegli zombie che vagano sperduti per i parchi italiani e che venderebbero la propria madre per una dose di eroina.

Ma già a partire dal terzo episodio della serie il quadro inizia a incrinarsi e le carte in tavola si rimescolano di nuovo, perché le testimonianze di chi lo conobbe e le vicende giudiziarie che lo videro protagonista gettano su di lui e sulla sua comunità un’ombra oscura che non può essere ignorata.

A partire dagli anni ’80 Muccioli fu coinvolto in svariati procedimenti giudiziari, tra i quali il famoso “processo delle catene” nell’85, durante il quale venne fuori che alcuni giovani ospiti della comunità, i casi definiti “più gravi”, erano stati incatenati nelle gabbie dei canili e tenuti prigionieri per giorni, allo scopo di evitare che scappassero e ricadessero nella spirale della dipendenza.

I racconti e le testimonianze di violenze, ricatti e sopraffazioni fisiche e psicologiche furono sempre giustificati da Muccioli con l’antico adagio del fine che giustifica i mezzi: una vita va sempre salvata, non importa a quale prezzo.

Ma è negli ultimi due episodi del documentario che la narrazione si fa più torbida e l’attenzione si focalizza sull’omicidio di Roberto Maranzano, picchiato a morte nella macelleria della comunità. È il 1994 e si apre un nuovo processo per Muccioli, accusato di essere a conoscenza del fatto e di aver coperto i colpevoli.

Inevitabile porsi la domanda a questo punto: cosa è davvero San Patrignano? Un luogo di riscatto, l’ultima speranza per chi oscilla sulla soglia tra la vita e la morte, oppure una setta che celebra il culto della personalità di un uomo senza scrupoli che pur di perseguire i propri scopi è pronto a schiacciare i più elementari diritti umani? Ma soprattutto, dove finisce la libertà personale quando in pericolo è la vita stessa di qualcuno? E fin dove può spingersi la volontà di chi vuole salvarla, quella vita?

Tutte queste domande restano senza risposta, ed è probabilmente questa totale assenza di giudizi definitivi a rendere sterili le polemiche suscitate dal documentario.

SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano non emette sentenze o assoluzioni, ma si limita a raccogliere dati e testimonianze di chi ha vissuto quegli anni sulla propria pelle.

Lo spettatore è lasciato libero di crearsi una propria opinione, nonostante le molteplici sfumature di questa strana storia la rendano difficilmente inquadrabile nei canoni manichei di bianco o nero. Perché, come dice bene Fabio Cantelli, ex ospite della struttura:

Ci sono delle regioni della vita dove vita e morte sono così strettamente intrecciate, quasi a contatto l’una con l’altra, che concetti come libertà, volontà, male e bene vanno rivisti. Cioè bisogna avere il coraggio di non usarli come assoluti.